ISSN: 2007-7033 | Núm. 62 | e1624 | Sección abierta: artículo teórico

Desigualdad educativa y elementos que condicionan el logro académico en pruebas estandarizadas en México

Educational inequality and elements that condition

academic achievement in standardized tests in México

Jaime Moreles Vázquez*

En este artículo se muestra la persistencia del nivel socioeconómico de la familia y la escolaridad de los padres como elementos que condicionan el logro académico en México, entre otras razones, por la desigualdad que impera en el país. Esos elementos están fuera del control de los estudiantes e influyen en su desempeño, principalmente en la educación básica. El trabajo se realizó mediante un análisis documental de los reportes de las pruebas del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes. Los resultados del estudio muestran que los elementos mencionados influyen en los puntajes obtenidos por los estudiantes, sin importar disciplina, nivel o grado escolar. Estos hallazgos corroboran lo que ha mostrado la investigación correspondiente. Las políticas y los programas para atender los desafíos de calidad y equidad educativas han subutilizado ese tipo de reportes, por lo que es recomendable estudiar estos insumos para conocer más sobre los procesos educativos y delinear alternativas para la acción pública.

Palabras clave:

logro académico, nivel socioeconómico, nivel de escolaridad, desigualdad educativa, pruebas estandarizadas

This study shows persistence socioeconomic family level and parental education as elements that determine academic achievement in Mexico, among other reasons, due to the inequality that prevails in this country. These elements are not in students control and their influence occurs mainly in basic education. The study was made through documentary analysis of reports National Plan for the Evaluation of Learning. The findings show that these elements influence students’ scores, regardless of discipline, level or school grade; these findings corroborate corresponding research. Policies and programs to address educational quality and equity challenges have underused these reports. It is necessary to analyze these sources because help to learn more about educational processes and to find alternatives for the educational policies.

Keywords:

academic achievement, socioeconomic status, parental education, educational inequality, standardized tests

Recibido: 26 de octubre de 2023 | Aceptado para su publicación: 29 de mayo de 2024 |

Publicado: 5 de junio de 2024

Cómo citar: Moreles Vázquez, J. (2023). Desigualdad educativa y elementos que condicionan el logro académico en pruebas estandarizadas en México. Sinéctica, Revista Electrónica de Educación, (62), e1624. https://doi.org/10.31391/S2007-7033(2024)0062-018

* Doctor en Educación por la Universidad de Guadalajara. Profesor-investigador de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Colima. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Línea de investigación: uso de la investigación y políticas educativas. Correo electrónico: jaimemvazquez@ucol.mx/https://orcid.org/0000-0002-1830-6177

Elementos que determinan el logro en las pruebas

estandarizadas

El propósito de nuestro trabajo es mostrar la persistencia del nivel socioeconómico de la familia y la escolaridad de los padres como elementos que condicionan el logro académico en México, medido con los resultados de las pruebas del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA). Con ese objetivo, a continuación formulamos las premisas y los referentes teóricos desde los que parte el estudio; posteriormente, explicamos el procedimiento seguido, los resultados y algunas conclusiones a manera de cierre.

Esos elementos persisten debido a la desigualdad imperante en México; los diferentes gobiernos han buscado abatirla desde la educación, pues se ha pretendido garantizar la calidad con inclusión y equidad (sexenios 2006-2012 y 2012-2018), o bien, que nadie se quede atrás, que nadie se quede fuera (sexenio 2018-2024). Cada gobierno ha orientado sus iniciativas con base en su interpretación de los desafíos educativos enfrentados, de la modernización educativa a la equidad, la calidad yo la evaluación (Gómez y Navarro, 2018), y han dejado poco espacio para programas que, además de promover la rendición de cuentas, contribuyan a la mejora de la educación.

La desigualdad consiste en la distribución diferenciada de los bienes sociales, y la desigualdad educativa implica las diferencias sociales en el acceso, los recursos didácticos, la infraestructura y la calidad de la educación (Favila y Lenin, 2017), así como la permanencia, el egreso y hasta el nivel de logro académico (Martínez, 2016). A la desigualdad se deben las diferencias en el logro académico en los resultados de las pruebas estandarizadas, principalmente en el nivel básico, primaria, secundaria y educación media superior (EMS).

Desde la perspectiva de las pruebas estandarizadas, el logro académico consiste en el dominio conseguido por el estudiante respecto a los propósitos del sistema escolar (Gordon y Lawton, 2005, en Rodríguez-Cristerna y Ruiz, 2021). Ese tipo de exámenes han sido instrumentos del Sistema Educativo Nacional (SEN) y de las políticas para estimar la adquisición de aprendizajes clave (PLANEA, 2019).

Aunque el gobierno actual (2018-2024) consideró que el uso de las evaluaciones estandarizadas eran ajenas a los contextos y vivencias de docentes y estudiantes, empleó algunos de sus resultados para argumentar la necesidad del cambio educativo promovido con la Nueva Escuela Mexicana (SEP, 2019), que además comprende el empleo de pruebas de evaluación diagnóstica (Mejoredu, 2023).

En las pruebas estandarizadas internacionales, el asunto de la contextualización se habría atendido con la validez cultural, que es una dimensión relativamente reciente con la cual se pretende cuidar la influencia de factores culturales en la manera en que los estudiantes interpretan los reactivos de la prueba y cómo los resuelven (Basterra et al., 2011, en Martínez, 2016).

Las pruebas estandarizadas han sido parte de las iniciativas que han promovido la rendición de cuentas y la responsabilización por desempeño de estudiantes y profesores, así como de los propios sistemas educativos (Galas et al., 2020). Los sistemas de rendición de cuentas basados en pruebas han partido de la creencia de que la educación pública puede mejorar gracias a la aplicación de pruebas estandarizadas de rendimiento y a la asociación de premios o incentivos cuando los resultados suben y sanciones si ocurre lo opuesto (Hamilton et al., 2002, en Martínez, 2016).

En esos sistemas se han destacado nociones de medición y promovido usos debatibles; por ejemplo, los resultados de las pruebas se han empleado para hacer rankings de escuelas, de sistemas educativos, de países y regiones del mundo, y como apoyo para la distribución de estudiantes por turnos escolares, entre otros excesos que han generado competencia, simulación de procesos educativos, así como el fenómeno de la enseñanza basada en la prueba y otras prácticas que actúan en detrimento de la educación (Caracas y Ornelas, 2019; Galas et al., 2020; Martínez, 2016; Rodríguez-Cristerna y Ruiz, 2021). Esos resultados también se han utilizado para valorar el desempeño docente y hasta para incentivar económicamente a los profesores, como ocurrió con el programa de Carrera Magisterial, de 1992 a 2014, aunque solo haya beneficiado al 28% de los profesores de nivel básico (Sánchez y Corte, 2017).

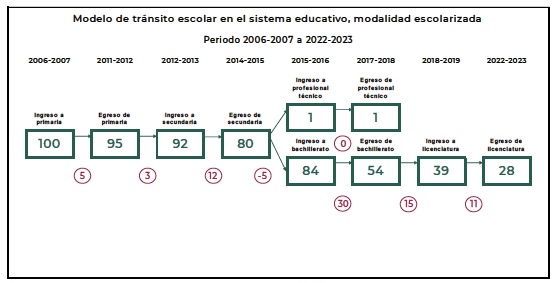

En un entorno desigual es probable que esas nociones de evaluación hayan contribuido a la operación del SEN como sistema de selección natural, debido a que en casi todos los niveles el logro académico depende de elementos que rebasan la competencia de los estudiantes y el trabajo de los agentes educativos. Esto se puede observar en el modelo que estima la transición escolar de cada cien estudiantes en México, pues menos de un tercio de quienes comenzaron la primaria en el ciclo 2006-2007 habrían egresado de la licenciatura en 2022-2023, como se muestra en la figura. En el tránsito entre niveles, un importante segmento de la población en edad escolar va quedando fuera, y los puntos más álgidos son las transiciones entre el ingreso y el egreso de la secundaria, del nivel medio superior y de la licenciatura; las cantidades dentro de los círculos indican el número de personas que abandonaron sus estudios de manera temporal o definitiva.

Figura. Modelo de tránsito escolar. Fuente: SEP (2023, p. 14).

Como muestra ese modelo, en el SEN persisten las desigualdades educativas a pesar de los cambios institucionales, curriculares y pedagógicos (Ortiz, 2014, en Pérez y Villarruel, 2016). Una buena parte de las personas que no pueden seguir en la escuela pertenecen a los sectores menos favorecidos y que han tenido que abandonarla por la necesidad de trabajar. Ramírez y Hernández (2012) señalan que el capital social y el económico siempre han estado asociados a la deserción escolar. En México, las personas con origen en hogares muy pobres tienen escasas probabilidades de alcanzar altos niveles de escolaridad; apenas una minoría de quienes pertenecen a este tipo de familias obtienen estudios superiores (2%) o bachillerato (7%); la mayoría culmina estudios de nivel primaria (31%) o primaria incompleta (25%), secundaria (23%) y el 11% se queda sin estudios (De la Torre, 2020).

En el ciclo 2020 y 2021 se podría incluir como obstáculo la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, ya que justamente las causas de no inscripción a la escuela fueron razones económicas o la necesidad de trabajar, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2021). Además, la contingencia ocasionada puso en relieve las contrastantes condiciones de la sociedad, de los estudiantes y las escuelas para continuar con las actividades educativas.

Aun así, la escuela suele compensar desigualdades, incluso cuando estas tienen origen externo; desafortunadamente, también las reproduce, como lo muestran los reportes de las pruebas estandarizadas y la información sociodemográfica que se obtiene de los estudiantes en los cuestionarios que las acompañan. Algunos rasgos sociodemográficos han sido solicitados en las pruebas estandarizadas en México desde el año 2000 y en América Latina desde finales de los noventa en el Primer Estudio Internacional Comparativo (Unesco, 2021). En México, la aplicación de las pruebas comenzó cuando participó en la aplicación del Programme for International Student Assessment (PISA) (Martínez, 2016); luego vinieron las pruebas nacionales de los Exámenes Nacionales del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), los Exámenes de la Calidad y el Logro Educativos (EXCALE) y PLANEA (Caracas y Ornelas, 2019).

Esa información podría estar siendo subutilizada como insumo para conocer más sobre los elementos relacionados con el logro académico y la persistencia de algunos de estos. Por tanto, aprovechando esos recursos y algunos hallazgos de la investigación sobre el tema, en nuestro trabajo argumentamos que el logro académico sigue condicionado por elementos familiares sobre los que los estudiantes tienen poco control, principalmente en el nivel básico, primaria y secundaria.

El logro académico, permeado por la desigualdad educativa, se explica a partir de una red de relaciones y elementos fuertemente entretejida (Hernández y Bazán, 2016). Tales elementos son individuales, familiares y contextuales, por ejemplo, lugar de nacimiento y residencia, género, nivel socioeconómico y cultural del hogar, estatus ocupacional y nivel educativo de los padres o de las personas a cargo del estudiante, tipo de institución escolar, clima escolar y del aula, sentido de comunidad y liderazgo educativo, entre otros (Carrillo et al., 2018; Eryilmaz y Sandoval-Hernández, 2021).

Hay cierto debate respecto a cuáles elementos suelen ser más determinantes o cuál combinación de estos podría predecir de manera más eficaz el logro académico, el éxito y hasta el fracaso escolar. También hay debate sobre si los indicadores disponibles sobre tales elementos son los más pertinentes y fiables. Aun así, entre ellos, el capital económico de la familia sobresale porque condiciona los capitales cultural y social, los cuales suelen asociarse con un ambiente más propicio para la educación.

El capital social está asociado al éxito educativo y a la movilidad económica; se entiende como lo recursos incrustados en las redes o contactos sociales de la familia (Castriota et al., 2023). Se accede de manera diferenciada al capital social: quienes poseen un estatus socioeconómico alto, acceden a mayores recursos, redes y contactos que quienes poseen estatus medio y así sucesivamente (Dederichs, 2024).

El capital cultural está relacionado con la probabilidad de que se concluyan los niveles escolares; consiste en la familiaridad y dominio de los códigos culturales predominantes (conocimientos, comportamientos, credenciales, entre otros); sus recursos son equivalentes al capital económico y al social, por lo que su efecto es mayor para los estudiantes de nivel socioeconómico alto que para los de nivel bajo; por ello también ocasiona exclusión, principalmente en el sistema educativo (Meier y Mollergaard, 2017; Mollergaard y Meier, 2015; Nunes et al., 2023).

La combinación de esos capitales juega un papel muy importante en el desarrollo de los hijos e hijas (Blanco, 2017; Hernández y Bazán, 2016; Ramírez y Hernández, 2012). El nivel de escolaridad de los padres destaca en una buena parte de los estudios sobre el logro académico y de aprendizajes, pues, si es medio o alto, no solo suelen apoyar a la hora de hacer tareas y de estudiar, sino que también fomentan buenas actitudes respecto a la educación y construyen buenas relaciones con la escuela y con otros agentes educativos. Los padres influyen de modo crucial en la vida estudiantil de sus hijos y en su capacidad para tomar decisiones asociadas a su carrera (Collet y Tort, 2011, y Kidder, 2013, en Carrillo et al., 2018; Nunes et al., 2023; Pérez y Villarruel, 2016).

Asimismo, padres o tutores escolarizados promueven un entorno favorable que genera mayor interés y expectativas educativas en sus hijos o dependientes (Bazán et al., 2007, y Cervini, 2002, en Hernández y Bazán, 2016; Eryilmaz y Sandoval-Hernández, 2021; Pérez y Villarruel, 2016). Estudios recientes han destacado el rol esencial de las aspiraciones o expectativas como determinantes del logro académico (Blanco, 2017; Nunes et al., 2023).

Históricamente, el nivel socioeconómico ha mostrado su peso en la predicción de resultados escolares y en el condicionamiento del logro académico y de aprendizajes en las pruebas; por ejemplo, ha sido más determinante que otros factores relativos a la escuela, como el uso de recursos y de tecnología, el grado de autonomía y el clima escolar (Hernández y Bazán, 2016; Meier y Mollergaard, 2017; Mollergaard y Meier, 2015; Nunes et al., 2023).

Hay relación entre nivel socioeconómico de las familias, nivel de escolaridad de los padres y el logro académico y de aprendizajes de sus hijos; como mencionábamos, el primero ha sido señalado como la condicionante de mayor peso sobre los resultados educativos, seguido del segundo y en especial el que se refiere al nivel de escolaridad de la madre (Enguita et al., 2010, y Da Cuña et al., 2014, en Carrillo et al., 2018; Hernández y Bazán, 2016; Rodríguez-Cristerna y Ruiz, 2021).

El nivel socioeconómico de la familia y el de escolaridad de los padres son elementos cuya influencia en el logro académico y de aprendizajes ha persistido en el tiempo; por tanto, los hemos elegido en nuestro estudio con el propósito de valorar su influencia en el desempeño y los resultados de las pruebas PLANEA, las cuales fueron seleccionadas por conveniencia con base en la disponibilidad de los reportes correspondientes.

En el apartado siguiente, exponemos el procedimiento metodológico para, posteriormente, presentar resultados de las pruebas como muestra de la persistencia de elementos que condicionan el logro académico, en este caso el nivel socioeconómico de las familias y el de escolaridad de los padres.

Método

El estudio fue desarrollado por medio del análisis documental. Con base en los hallazgos de la investigación sobre el tema, los elementos seleccionados fueron el nivel socioeconómico de la familia y el nivel de escolaridad de los padres como determinantes del logro. Asimismo, por ser las más recientes, se eligieron por conveniencia los reportes de las pruebas PLANEA, los cuales se refieren a las aplicaciones de 2015 y 2017; las materias evaluadas en esas pruebas son Lenguaje y comunicación y Matemáticas. Los grados escolares en los cuales se aplican esos exámenes son 6º de primaria, 3º de secundaria y último grado de bachillerato o EMS.

Según PLANEA (2019), los aprendizajes clave que miden las pruebas son fundamentales para la adquisición de nuevos aprendizajes, prevalecen en el tiempo y son relevantes para el dominio del campo curricular. Los resultados se expresan en una escala de 200 a 800 puntos, cuya media es de 500 y cuenta con cuatro niveles de logro: dominio sobresaliente (nivel 4), satisfactorio (3), básico (2) e insuficiente (nivel 1). Los aprendizajes muestran lo que los estudiantes saben del contenido escolar y son importantes para la permanencia y la transición entre niveles educativos; además, las aplicaciones de la prueba tienen representatividad nacional, por lo que sus resultados pueden considerarse un indicador del estado de la educación en México.

De los dos tipos de pruebas PLANEA que se han aplicado, PLANEA Escuelas y PLANEA SEN, aquí utilizamos los reportes de la primera y que conciernen a 6º de primaria, 3º de secundaria y EMS o bachillerato. Junto con la educación preescolar, esos niveles comprenden la educación básica en México y representan los trayectos educativos en los que elementos fuera del control de los estudiantes influyen más en su desempeño y aprendizaje.

El nivel socioeconómico de la familia y el de escolaridad de los padres forman parte de los capitales económico, cultural y social de las familias; en los cuestionarios de contexto que acompañan las pruebas, el primero es estimado a partir de preguntas sobre la posesión de recursos familiares asociados al bienestar (RFAB) (PLANEA, 2019). Se indagan la proporción de personas en el domicilio por número de habitaciones; posesión de computadoras, tabletas electrónicas y acceso a internet; posesión de televisores o pantallas y servicio de cable; número de focos en el domicilio; drenaje, agua corriente, refrigerador, estufa de gas, lavadora, horno de microondas, teléfono fijo, reproductor de video; y si la familia cuenta con camioneta o automóvil. El segundo elemento se determina a partir de la respuesta de quienes sustentan la prueba acerca de los años de escolaridad o el nivel educativo concluido por sus padres o tutores.

El análisis de los resultados de las pruebas y de los elementos que los condicionan, además de ayudar a entender el fenómeno de la desigualdad educativa, puede tener implicaciones para la mejora de la educación. En el apartado siguiente, discutimos el peso de esos elementos elegidos en los resultados de PLANEA.

Resultados

La desigualdad educativa se manifiesta en el logro académico y de aprendizajes, y en las transiciones entre los niveles básico y superior. Esto se puede corroborar en los resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas estandarizadas, los cuales se emplean como evidencias en nuestro trabajo para analizar la persistencia que han tenido y tienen elementos como el nivel socioeconómico de la familia y el de escolaridad de los padres. Esos elementos conforman los capitales económico, cultural y social. La investigación correspondiente muestra cómo son determinantes en el nivel básico, aunque van perdiendo peso en la medida en que el estudiante avanza en su trayectoria escolar, específicamente a partir del bachillerato; aun así, pueden incidir en la permanencia o abandono de la escuela. En lo que sigue, analizamos el peso de tales elementos con base en evidencias extraídas de los reportes de resultados de la prueba PLANEA.

Nivel socioeconómico de la familia

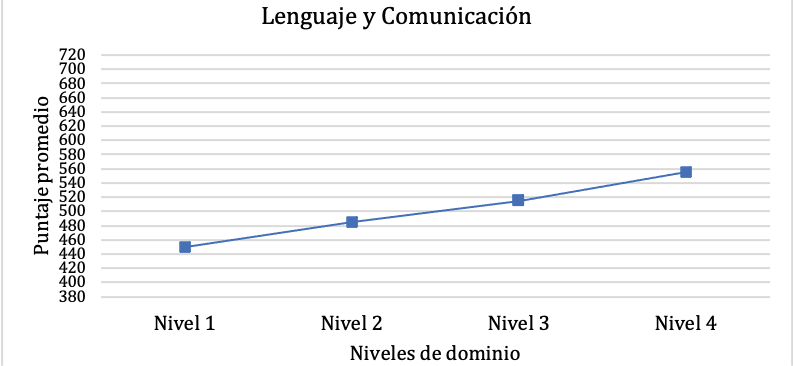

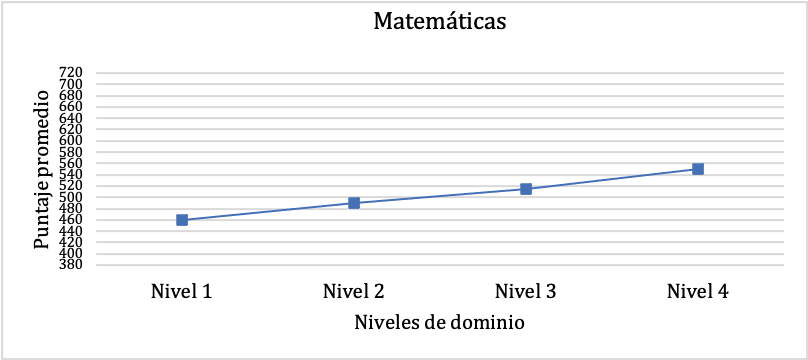

Este es claveq en los resultados de PLANEA, pues los reportes muestran que la posesión de RFAB está relacionada con la obtención de mejores puntajes; esto, sin importar la materia o disciplina, Lenguaje y comunicación y Matemáticas, o el grado escolar, 6º de primaria, 3º de secundaria y último grado de bachillerato o EMS. En las gráficas 1 y 2, en el caso de 6º de primaria, observamos que la posesión de bienes supone más de 100 puntos de diferencia en los resultados de Matemáticas entre los niveles 1 (insuficiente) y 4 (sobresaliente); y en el caso de Lenguaje y comunicación, la brecha corresponde a más de 150 puntos entre los niveles de desempeño. En ambos casos, declarar la posesión de menos RFAB está asociado a la obtención de puntajes menores que el promedio, el cual equivale a 500 puntos.

Gráfica 1. Puntaje promedio según RFAB, 6º de primaria

Fuente: PLANEA (2019).

Gráfica 2. Puntaje promedio según RFAB, 6º de primaria

Fuente: PLANEA (2019).

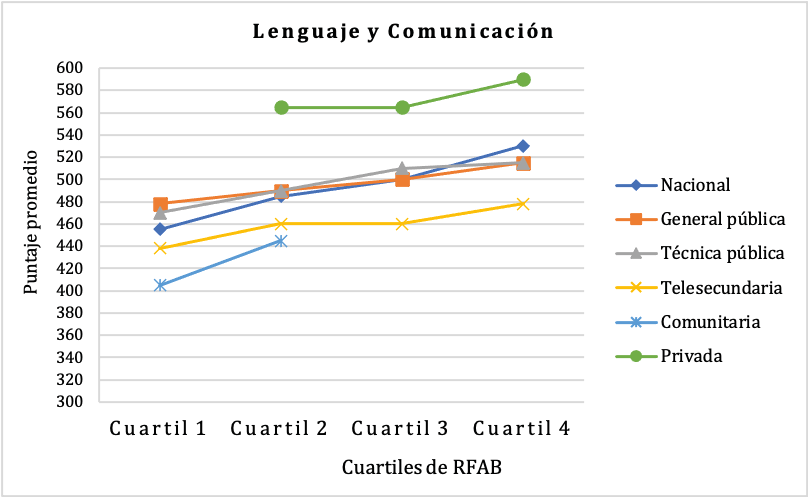

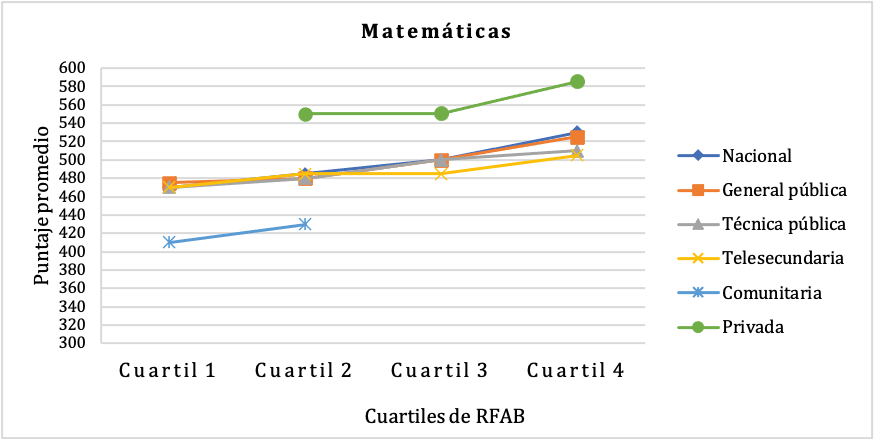

En 3º de secundaria ocurre algo similar en las dos materias o disciplinas. Como se puede notar en las gráficas 3 y 4, la posesión de RFAB se asocia también a puntajes por encima del promedio; en este caso, tales posesiones se organizan en cuartiles: en el cuartil 4 se ubican quienes declaran la tenencia de más RFAB, la cual va decreciendo hacia los demás cuartiles. Aunque se trata de una medida indirecta, el hallazgo corrobora los resultados de 6º de primaria respecto a la relevancia del nivel socioeconómico como elemento determinante del logro en PLANEA.

Además, en los resultados de 3º de secundaria se distinguen los promedios por tipo de servicio educativo y el promedio nacional, los cuales refuerzan lo que se viene sosteniendo sobre el peso del nivel socioeconómico. Tanto para Lenguaje y comunicación como para Matemáticas, el servicio privado o educación privada se ubica por encima del promedio (500) y de los resultados de los demás tipos de servicio.

Gráfica 3. Puntaje promedio por tipo de escuela según poder adquisitivo familiar por RFAB, 3º de secundaria

Fuente: PLANEA (2019).

Gráfica 4. Puntaje promedio por tipo de escuela según poder adquisitivo familiar por RFAB, 3º de secundaria

Fuente: PLANEA (2019).

Asimismo, observamos que los servicios de telesecundaria y de secundaria comunitaria son los más bajos en puntajes y en posesión de RFAB; es preciso señalar que ese tipo de centros escolares se encuentra en las periferias de los centros urbanos y en comunidades rurales, por lo que suelen ser tipificadas como escuelas en localidades marginadas. Históricamente, en casi todas las pruebas, el nivel de marginación en que se encuentra la escuela muestra diferencias importantes en sus resultados, y dicho nivel es más alto para las escuelas que se ubican en zonas de baja o muy baja marginación.

El nivel de marginación de la localidad donde se sitúa la escuela también es un indicador del nivel socioeconómico y del peso que este tiene en los resultados de las pruebas. En la tabla 1 presentamos los porcentajes de estudiantes en el nivel 1 o insuficiente. Tanto en las dos disciplinas evaluadas como en los dos grados escolares que se exponen como ejemplo, las escuelas en localidades con niveles muy altos o altos de marginación reportan un porcentaje de estudiantes con desempeño insuficiente mayor que el porcentaje nacional y significativamente más alto que las escuelas ubicadas en localidades con niveles de marginación muy bajos o bajos.

Tabla 1. Porcentaje de estudiantes con nivel 1 en PLANEA 2015 y nivel

de marginación de la localidad en que se encuentra la escuela

|

Grado |

Materia o disciplina |

Nacional |

Nivel de marginación |

||

|

Muy alto-alto |

Medio |

Muy bajo-bajo |

|||

|

6º de primaria |

Lenguaje y comunicación |

49.5 |

61.8 |

49 |

34.2 |

|

Matemáticas |

60.5 |

68.5 |

62.2 |

48.8 |

|

|

3º de secundaria |

Lenguaje y comunicación |

29.4 |

37.1 |

29 |

22.8 |

|

Matemáticas |

65.4 |

69.5 |

66.7 |

60.7 |

|

Fuente: Navarro (2018).

En México, la desigualdad educativa refleja la desigualdad social imperante, y a la escuela le cuesta trabajo romper las brechas de inequidad. Es inquietante corroborar también que, sin importar el grado, materia o tipo de escuela, pertenecer al sector socioeconómicamente más favorecido garantizaría mejores puntajes en las pruebas y viceversa. Algunas investigaciones muestran que el nivel socioeconómico suele ser incluso más determinante que factores relativos a la escuela como el grado de autonomía o el clima escolar (Hernández y Bazán, 2016; Meier y Mollergaard, 2017; Mollergaard y Meier, 2015).

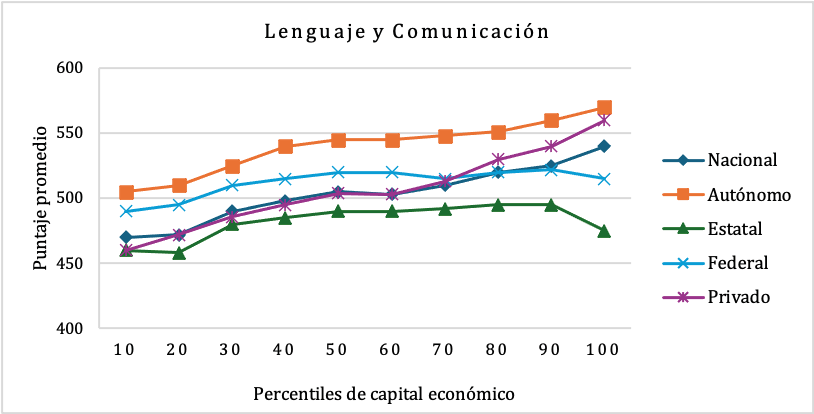

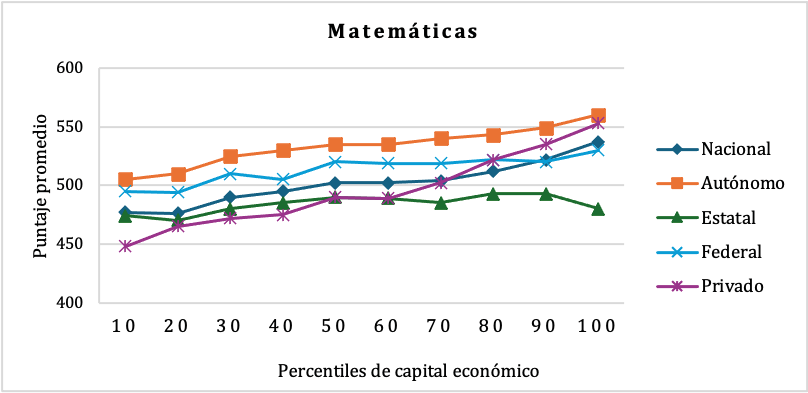

Los resultados de bachillerato o EMS también resaltan el peso del nivel socioeconómico, como se aprecia en las gráficas 5 y 6, compuestas por las dos materias en cuestión. Los puntajes promedio aumentan según el percentil socioeconómico de pertenencia. Otro aspecto relevante y que corrobora lo anterior es el tipo de control administrativo del bachillerato (autónomo, estatal, federal y privado), ya que, como ocurre en los casos de 6º de primaria y 3º de secundaria, los estudiantes de centros escolares que se ubican en zonas rurales y marginales suelen obtener resultados por debajo de la media, 500.

Gráfica 5. Puntaje promedio según capital económico y tipo de control administrativo

Fuente: PLANEA (2019).

Gráfica 6. Puntaje promedio según capital económico y tipo de control administrativo

Fuente: PLANEA (2019).

Con base en los resultados en las dos materias y en los tres grados escolares expuestos, podemos sostener que el logro académico sigue siendo condicionado por el nivel socioeconómico. Los resultados de PLANEA coinciden con los reportes recientes de la prueba PISA, en los que se muestra que el nivel socioeconómico y otros elementos contextuales persisten como predictores del desempeño en lectura, matemáticas y ciencias en todos los países participantes; por ejemplo, en México, apenas uno de cada cien estudiantes de los sectores en desventaja socioeconómica logra ubicarse en el cuartil superior del rendimiento en lectura y matemáticas (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2023).

La pertenencia a ciertos sectores sociales y económicos estaría asociada hasta cuatro o cinco veces más probabilidades de lograr buenos resultados académicos (Blanco, 2019). El peso del factor económico en el logro ha sido un hallazgo recurrente en la investigación, y resulta la condicionante principal para el éxito/fracaso escolar. El nivel económico está asociado y puede determinar otros elementos, como el nivel sociocultural familiar y el de escolaridad de los padres, desde los cuales se plantean expectativas sobre la escuela, del valor de la educación y se cultiva un clima más propicio que complementa y hasta puede subsanar las falencias del trabajo que hacen las instituciones escolares (Blanco, 2017; Carrillo et al., 2018; Eryilmaz y Sandoval-Hernández, 2021; Meier y Mollergaard, 2017; Mollergaard y Meier, 2015). Los resultados sobre el peso del nivel escolaridad de los padres se muestran a continuación.

Nivel de escolaridad de los padres

La relevancia de este nivel para los resultados de las pruebas muestra similar tendencia a lo observado con el nivel socioeconómico de la familia. Además, en los mismos reportes de PLANEA se sostiene que está relacionada con la acumulación de bienes, servicios y recursos que favorecen la permanencia escolar y contribuyen al desempeño educativo de los hijos. Escolarización y posesión de recursos influyen en el acompañamiento y en las expectativas académicas, pues la estructura familiar condiciona las relaciones entre sus miembros y se constituye como vehículo de transmisión de capital cultural, el cual mejora su función educativa y se refleja en los resultados escolares (Blanco, 2017; Caracas y Ornelas, 2019; Carrillo et al., 2018; Eryilmaz y Sandoval-Hernández, 2021; Hernández y Bazán, 2016; Meier y Mollergaard, 2017; Mollergaard y Meier, 2015).

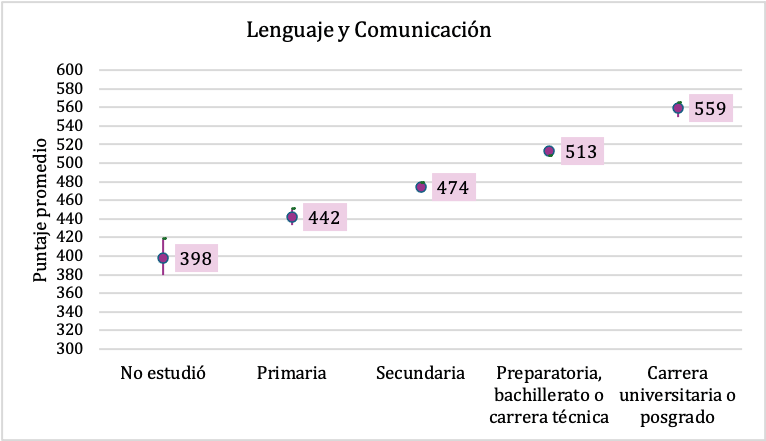

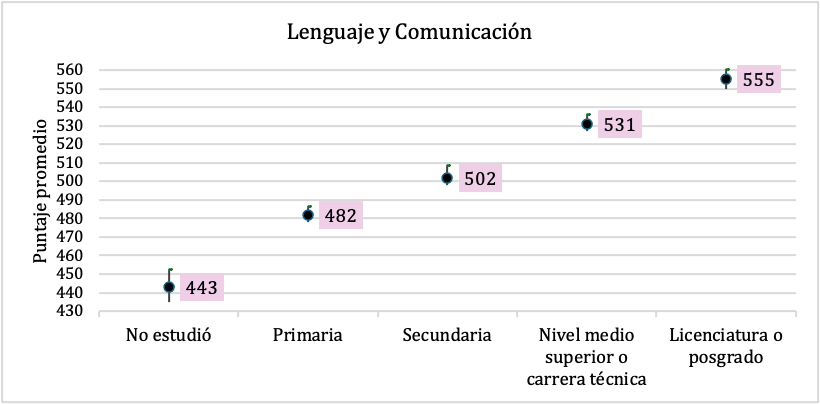

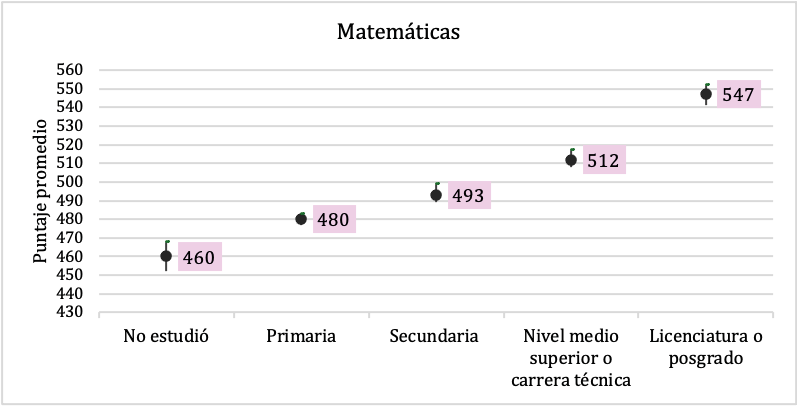

Como apuntamos, este elemento representa la máxima escolaridad alcanzada por los padres y suele ser determinante para el logro. Por ejemplo, en la materia de Lenguaje y comunicación es posible advertir una tendencia incremental de los puntajes promedio en función de esa variable en los resultados de las pruebas de 3º de secundaria. El margen entre los extremos es uno de los más amplios, ya que equivale a 161 puntos de diferencia en los promedios entre quienes tienen padres con escolaridad de estudios superiores o más y quienes declaran que sus padres no estudiaron o que no concluyeron la primaria. La diferencia en puntajes promedio también es importante entre quienes tienen padres con primaria concluida y carrera universitaria o posgrado, en este caso es de más de cien puntos. Esto se puede apreciar en las gráficas siguientes.

Gráfica 7. Puntaje promedio según máxima escolaridad alcanzada por los padres

Fuente: PLANEA (2019).

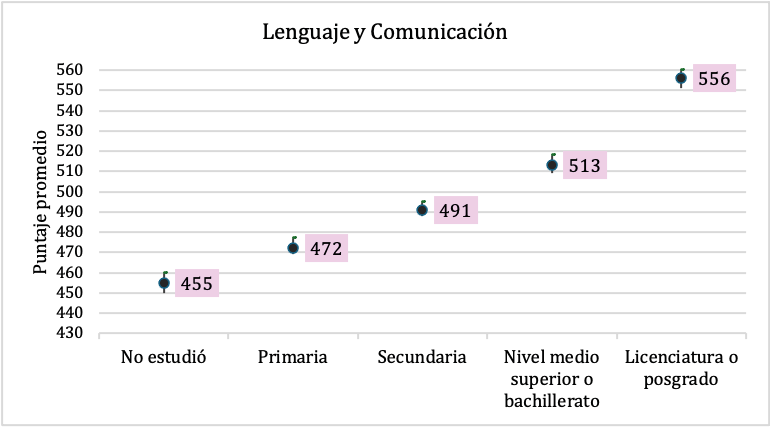

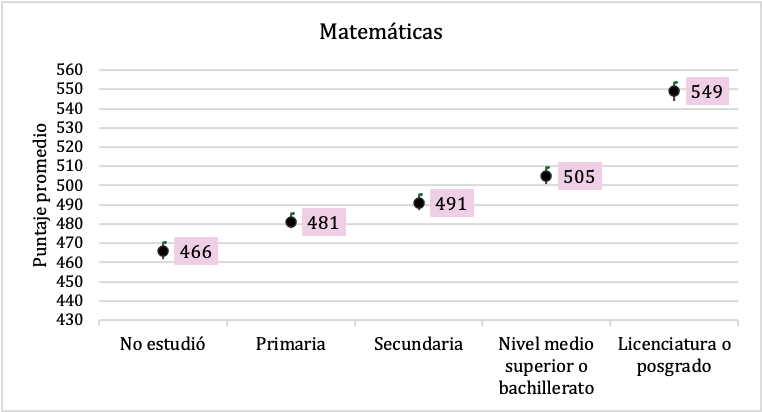

El nivel de escolaridad continúa siendo relevante en los resultados del bachillerato o EMS, pues se mantienen debajo de los puntajes promedio quienes tienen padres con secundaria o menor escolaridad, como podemos apreciar en las gráficas 8-11. Las diferencias no son tan importantes en las dos materias, ya sea que se considere la escolaridad de la madre (véanse gráficas 8 y 9) o del padre (véanse gráficas 10 y 11). Como ocurre con la mayoría de los resultados de PLANEA, la baja escolaridad se asocia con puntajes por debajo del promedio en Lenguaje y comunicación y Matemáticas, mientras que los puntajes encima del promedio se asocian al nivel de escolaridad de bachillerato o carrera técnica y licenciatura y posgrado. La brecha de más de cien puntos en los puntajes promedio se observa en Lenguaje y comunicación, tanto en el caso de la escolaridad de la madre como en la del padre.

Gráfica 8. Puntaje promedio según nivel de estudios de la madre

Fuente: PLANEA (2019).

Gráfica 9. Puntaje promedio según nivel de estudios de la madre

Fuente: PLANEA (2019).

Gráfica 10. Puntaje promedio según nivel de estudios del padre

Fuente: PLANEA (2019).

Gráfica 11. Puntaje promedio según nivel de estudios del padre

Fuente: PLANEA (2019).

Según PLANEA (2019), a medida que aumenta el nivel de escolaridad de los padres, disminuye la proporción de estudiantes en el nivel 1 o insuficiente y se incrementa la de los estudiantes ubicados en los niveles subsecuentes; además, en la materia de Lenguaje y comunicación, cinco de cada diez estudiantes cuyos padres no cuentan con estudios formales se ubicaron en el nivel 1, mientras que en ese nivel de dominio solo se ubicaron dos de cada diez cuyos padres estudiaron licenciatura o posgrado; en Matemáticas, los resultados son un poco más preocupantes, pues ocho de cada diez estudiantes cuyos padres no cuentan con estudios obtuvieron puntajes que los colocan en el nivel 1, y cinco de cada diez estudiantes de padres que estudiaron licenciatura o posgrado se encontraron en ese mismo nivel. Estos resultados corroboran lo que ha mostrado la investigación sobre el tema.

Como ya mencionamos, nivel socioeconómico de la familia y nivel de escolaridad de los padres están relacionados. En los resultados de la prueba PLANEA, el peso de ambos elementos se observa con claridad con una tendencia incremental, sin importar materias y niveles o grados escolares. Esto se ha sabido desde siempre y de manera más o menos amplia a partir de la publicación y difusión del controversial informe Coleman, en el que se argüía que ni la escuela o sus recursos tienen una influencia significativa en el desempeño académico y el logro de aprendizajes, como sí lo tienen algunos elementos externos como el nivel social, económico y cultural de las familias, que son las fuentes de desigualdades en el rendimiento (Lizasoain et al., 2007, en Hernández y Bazán, 2016; Ramírez y Hernández, 2012; Meier y Mollergaard, 2017; Mollergaard y Meier, 2015; Nunes et al., 2023).

La influencia de estos elementos se puede corroborar en la tabla 2, la cual representa una síntesis de la persistencia del nivel socioeconómico y la escolaridad de los padres como determinantes del desempeño en la prueba PLANEA.

Tabla 2. Puntaje respecto al promedio (500) según elementos analizados

|

Grado |

Materia o |

Nivel socioeconómico |

Nivel de escolaridad de los padres |

||

|

Menos RFAB |

Más RFAB |

Sin estudios o hasta secundaria |

EMS o hasta |

||

|

6º de |

Lenguaje y comunicación |

20 a 40 |

50 puntos más |

||

|

Matemáticas |

|||||

|

3º de |

Lenguaje y comunicación |

20 a 100 puntos |

Más de 80 puntos más |

20 a 40 puntos menos |

10 a 50 puntos más |

|

Matemáticas |

|||||

|

EMS |

Lenguaje y comunicación |

10 a 40 puntos menos |

10 a 50 puntos más |

||

|

Matemáticas |

|||||

Fuente: Elaboración propia con base en PLANEA (2019).

La influencia que tienen en el aprendizaje elementos como los mencionados es un asunto insoslayable para la discusión de la desigualdad educativa, ya que su peso pone en riesgo el rol esencial que juega la escolarización en las personas que tienen, o no, la oportunidad de adquirirla. Tener pocas oportunidades para acudir, permanecer o estar orillado a abandonar la escuela por razones de desigualdad es un asunto grave (Carrillo et al., 2018). Por ello, es necesario que la población en la edad correspondiente se mantenga en la escuela, pues, así como reproduce desigualdades del entorno, suele ser uno de los mecanismos más poderosos para subsanarlas.

Los elementos sobre los cuales los estudiantes no tienen mucho control en el nivel básico van tornándose menos determinantes de su desempeño en la medida que avanzan en su trayectoria escolar. Los resultados de aprendizaje, incluidos los medidos con pruebas estandarizadas, irían dependiendo más del esfuerzo y del empeño individual, principalmente al final de la EMS o bachillerato, aunque para entonces una buena parte de las personas en edad escolar ya habrían abandonado la escuela, debido a la persistencia de elementos como los que aquí hemos señalado, y que muestran también la persistencia de la desigualdad como uno de los principales desafíos de México. La situación es similar en la región latinoamericana en virtud del porcentaje de población de 0 a14 años en situación de pobreza, ya que, excepto Uruguay y Chile, equivale a un tercio o más de las personas en ese rango etario (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2022).

Conclusiones

La evaluación concebida y llevada a cabo desde la perspectiva de la medición ha repercutido en el abandono/permanencia y en el fracaso/éxito escolar, y ha ocasionado mayores desigualdades y ensanchado las brechas entre los grupos sociales; asimismo, influida por la sobredimensión que se le han otorgado a las pruebas, la acción pública habría orientando políticas y programas al recinto escolar y al trabajo de algunos de sus actores, y ha dejado de lado que las causas del logro académico y de aprendizajes también estén fuera de las escuelas. En ese sentido, apenas ha menguado el desafío de la desigualdad y se ha desestimado su papel en la escuela y en el sistema educativo.

Aunque las pruebas estandarizadas sean evidencias indirectas de lo que ocurre en las aulas, los reportes o informes muestran que una buena parte de las respuestas a los desafíos educativos podría estar fuera del recinto escolar. Así lo ha venido mostrando la investigación educativa desde hace más de cincuenta años; no haberlo tenido en cuenta ni actuado en consecuencia solo ha recrudecido la desigualdad, apartando de la escuela y de otras oportunidades a la población socioeconómicamente menos favorecida o a los sectores que más las han necesitado.

Los resultados de las pruebas estandarizadas representan un insumo de información relevante y disponible que ayuda a entender el funcionamiento de los sistemas educativos; asimismo, la información sociodemográfica y de contexto que se obtiene de los cuestionarios a estudiantes contribuye a la comprensión de los elementos que explican los puntajes. Ese tipo de información es valiosa y resulta pertinente para los interesados en el tema, pues, además de echar luz sobre la influencia de esos elementos, puede contribuir a orientar la acción educativa. Es probable que ese tipo de reportes estén siendo subutilizados.

La persistencia de elementos como el nivel socioeconómico y la escolaridad de los padres en la explicación del logro académico ha sido evidenciada desde hace varias décadas. No se trata de hallazgos inesperados, pues corroboran algo que ya se había mostrado desde el siglo pasado en cuanto a la manera como condicionan o explican el logro, no obstante que sea inferido indirectamente desde los resultados de las pruebas estandarizadas como PLANEA.

Los puntajes por debajo del promedio entre quienes son hijos de padres con baja escolaridad o que pertenecen a niveles socioeconómicos desfavorecidos reafirman la idea de que todas las desigualdades se podrían explicar mediante las desigualdades educativas. En México, tales elementos han sido determinantes en los resultados de cada una de las aplicaciones de cualquiera de las pruebas que se han aplicado: EXCALE, ENLACE, PLANEA, TERCE, Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo y PISA. Llama la atención que en casi todas las aplicaciones los resultados se han mantenido constantes sin importar materia, grado o nivel educativo.

En pleno siglo XXI, elementos contextuales y familiares que no están en control de los estudiantes ni de las escuelas siguen determinando el logro académico y de aprendizajes. De esa manera, esos elementos condicionan la permanencia o abandono, y, por tanto, el fracaso o éxito escolar, y hasta obstaculizan el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa.

El estudio tuvo el propósito de analizar la persistencia de los elementos nivel socioeconómico y nivel de escolaridad de los padres en los resultados de las pruebas PLANEA. Su persistencia corrobora que la desigualdad sigue siendo uno de los desafíos más acuciantes y que continúa reproduciéndose en la escuela. Es preciso tener presente que se trató de un trabajo documental cuyos insumos se refieren a la situación del SEN antes de la pandemia; en ese sentido, se pueden actualizar con el análisis de reportes recientes y de la consulta a fuentes vivas.

El análisis de los informes de las pruebas y de otros recursos que genera el mismo SEN podría contribuir a un entendimiento más complejo del desafío, y, en el mediano plazo, a la mejora de la educación. Hacia allá podrían orientarse más estudios e incluso la propuesta de alternativas. Por ejemplo, PLANEA muestra que hay elementos que generan un incremento de hasta noventa puntos en las dos disciplinas evaluadas: el clima escolar, las altas expectativas de los estudiantes y su compromiso en el cumplimiento de tareas. En la articulación de estos factores el trabajo docente es crucial, según lo ha mostrado la investigación educativa durante décadas.

Referencias bibliográficas

Blanco, E. (2019). Equidad y educación. En A. Buendía y G. Álvarez (coords.) (2019). La investigación educativa ante el cambio de gobierno en México. Reflexiones y propuestas para el futuro (pp. 30-35). Consejo Mexicano de Investigación Educativa. http://inide.ibero.mx/assets_front/assets/entradas/2019_libro_investigacion_educativa_ante_cambio_gobierno_mexico.pdf

Blanco, E. (2017). Teoría de la reproducción y desigualdad educativa en México. Evidencia para el nivel primario. Revista Mexicana de Investigación Educativa, vol. 22, núm. 74, pp. 751-781. https://www.comie.org.mx/revista/v2018/rmie/index.php/nrmie/article/view/34/34

Caracas, B. P. y Ornelas, M. (2019). La evaluación de la comprensión lectora en México. El caso de las pruebas EXCALE, PLANEA y PISA. Perfiles Educativos, vol. XIL, núm. 164, pp. 8-27. https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2019.164.59087

Carrillo, E., Civis, M., Andrés, T., Longás, E. y Riera, J. (2018). Condicionantes del éxito y fracaso escolar en contextos de bajo nivel socioeconómico. Revista de Estudios y Experiencias en Educación, núm. 2, pp. 75-94. https://doi.org/10.21703/rexe.Especial2_201875944

Castriota, S., Rondinella, S. y Tonin, M. (2023). Does social capital matter? A study of hit-and-run in US counties. Social Science & Medicine, vol. 329, pp. 1-13. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2023.116011

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2022). Panorama Social de América Latina, 2021 (LC/PUB.2021/17-P). Santiago. https://www.cepal.org/es/publicaciones/47718-social-panorama-latin-america-2021#:~:text=El%20Panorama%20Social%20de%20América,gasto%20social%20en%20la%20región.

Dederichs, K. (2024). Join to connect? Voluntary involvement, social capital, and socioeconomic inequalities. Social Networks, núm. 76, pp. 42-50. https://doi.org/10.1016/j.socnet.2023.07.004

De la Torre, R. (2020). Reporte de movilidad social educativa 2020. Centro de Estudios Espinosa Yglesias. https://ceey.org.mx/wp-content/uploads/2020/10/Reporte-de-movilidad-social-educativa-2020.pdf

Eryilmaz, N. y Sandoval-Hernández, A. (2021). The relationship between cultural capital and the students’ perception of feedback across 75 countries: Evidence from PISA 2018. International Journal of Educational Research, vol. 109. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2021.101803

Favila, A. y Navarro, J. C. (2017). Desigualdad educativa y su relación con la distribución del ingreso en los estados mexicanos. Revista de Investigación Educativa, núm. 24, pp. 75-98. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=283149560005

Galas, C., Gutiérrez, M. T. y Hamilton, E. M. (2020). Usos de resultados de las pruebas de aprendizaje en el diseño de las políticas educativas en América Latina. IIPE-Unesco. https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/publicaciones/uso-de-resultados-de-las-pruebas-de-aprendizaje-en-el-diseno-de-las-politicas

Gómez, E. y Navarro, A. (2018). Para entender mejor la reforma educativa: estabilidad y cambio en el sistema educativo. En A. Martínez y A. Navarro (coords.). La reforma educativa a revisión: apuntes y reflexiones para la elaboración de una agenda educativa 2018-2024 (pp. 19-44). Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República. http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4143/Libro_reformaeducativa_final.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Hernández, E. y Bazán, A. (2016). Efectos contextuales, socioeconómicos y culturales sobre los resultados de México en lectura en PISA 2009. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, vol. 14, núm. 2, pp. 79-95. https://doi.org/10.15366/reice2016.14.2.005

INEGI (2021). Encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la educación (ECOVID-ED) 2020. https://www.inegi.org.mx/investigacion/ecovided/2020/

Martínez, F. (2016). Impacto de las pruebas en gran escala en contextos de débil tradición técnica: experiencia de México y el Grupo Iberoamericano de PISA. RELIEVE. Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa, vol. 22, núm. 1, pp. 1-12. http://dx.doi.org/10.7203/relieve.22.1.8244

Meier, M. y Mollegaard, S. (2017). Cultural capital, teacher bias, and educational success: New evidence from monozygotic twins. Social Science Research, núm. 65, pp. 130-144. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssresearch.2017.04.003

Mejoredu (2023). Lineamientos específicos para la realización de las evaluaciones diagnósticas de los aprendizajes de las alumnas y los alumnos de educación básica correspondientes al ciclo escolar 2023-2024. LEEDAEB-MEJOREDU-01-2023. https://www.mejoredu.gob.mx/images/publicaciones/normateca/DOF_-lineamientos-evaluaciones-diagnosticas.pdf

Mollergaard, S. y Meier, M. (2015). The effect of grandparents’ economic, cultural, and social capital on grandchildren’s educational success. Research in Social Stratification and Mobility, vol. 42, pp. 11-19. http://dx.doi.org/10.1016/j.rssm.2015.06.004

Navarro, A. (2018). Rendición de cuentas y educación en México: ¿cómo hemos avanzado? En A. Martínez y A. Navarro (coords.) (2018). La Reforma Educativa a revisión: apuntes y reflexiones para la elaboración de una agenda educativa 2018-2024 (pp. 257-279). Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República. https://www.senado.gob.mx/BMO/index_htm_files/La_reforma%20educativa_a_revision_apuntes.pdf

Nunes, C., Oliveira, T., Castelli, M. y Cruz-Jesus, F. (2023). Determinants of academic achievement: How parents and teachers influence high school students’ performance. Heliyon, vol. 9, núm. 2, pp. 1-16. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13335

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2023). PISA 2022. Country notes. https://www.oecd.org/pisa/publications/Countrynote_MEX_Spanish.pdf

Pérez, F. y Villarruel, M. (2016). Desigualdad en el acceso educativo en México: un estudio con sujetos egresados de un bachillerato tecnológico de alto desempeño. Revista Electrónica Educare, vol. 20, núm. 3, pp. 1-22. http://dx.doi.org/10.15359/ree.20-3.21

PLANEA (2019). Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes. Secretaría de Educación Pública. http://www.planea.sep.gob.mx/.

Ramírez, P. y Hernández, E. (2012). ¿Tenía razón Coleman? Acerca de la relación entre capital social y logro educativo. Sinéctica, Revista Electrónica de Educación, núm. 39. http://www.sinectica.iteso.mx/index.php?cur=39&art=39_03

Rodríguez-Cristerna, J. S. y Ruiz, G. (2021). Panorama histórico de las evaluaciones de logro académico, estandarizadas y a gran escala en México. Voces de la Educación, vol. 6, núm. 11, pp. 113-134. https://www.revista.vocesdelaeducacion.com.mx/index.php/voces/article/view/348

Sánchez, M. y Corte, F. M. (2017). Estudio exploratorio sobre la extensión de la jornada escolar y sus efectos en los maestros de primaria en Tlaxcala. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, vol. XLVII, núm. 2, pp. 59-84. https://rlee.ibero.mx/index.php/rlee/article/view/147

SEP (2023). Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2022-2023. https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2022_2023_bolsillo.pdf

Unesco (2021). Primer Estudio Internacional Comparativo PERCE 1997. https://es.unesco.org/fieldoffice/santiago/llece/PERCE1997