ISSN: 2007-7033 | Núm. 65 | e1683 | Sección abierta: artículos de investigación

Desarrollo y validación de un instrumento para identificar al estudiante en riesgo

Development and validation of a tool for detecting

at-risk students

Gilda Teresa Rojas-Fernández*

José Francisco Cortés-Sotres**

Los sistemas de identificación de estudiantes en riesgo de abandono escolar van desde la observación directa hasta el uso de técnicas de aprendizaje automático. El objetivo de este artículo es reportar la construcción y validación de un instrumento de autodetección del riesgo de abandono escolar dirigido a estudiantes de nivel medio superior. Los indicadores que orientaron su diseño se basaron en características comúnmente citadas en la literatura especializada sobre estudiantes en riesgo, como problemas económicos, bajo compromiso escolar y factores sociales complejos. El cuestionario, de carácter aditivo —es decir, a mayor puntaje, mayor nivel de riesgo—, fue aplicado en línea. La muestra de conveniencia estuvo conformada por 1,006 estudiantes de escuelas públicas de educación media superior. El análisis de confiabilidad reveló una alta consistencia interna (α = 0.9187), y el análisis factorial identificó tres factores principales que explican la estructura del instrumento. El cuestionario ofrece a los estudiantes una estimación válida y confiable de su nivel de riesgo de deserción escolar. Asimismo, brinda a las autoridades educativas una herramienta útil para planificar acciones preventivas y de retención que contribuyan a mejorar la eficiencia terminal de las instituciones educativas.

Palabras clave:

estudiante en riesgo, factores de riesgo, deserción escolar, retención, pandemia

Systems for detecting students at risk of dropout range from direct observation to those based on machine learning techniques. The purpose of the study was to develop and validate a self-detection tool for high school dropout risk. Characteristics or traits consistently mentioned in the literature about at-risk students, such as economic struggles, lack of commitment to school, broad social motives, and others, served as indicators for the development of a questionnaire, which was administered online and employs an additive scoring indicating dropout risk. So that, the higher the score, the greater the risk. A convenience sample of 1006 public high school students participated in the study. Reliability analysis showed strong internal consistency of the scale (a = 0.9187). Factor analysis identified three priority factors. This questionnaire offers students a reliable and valid gauge of dropout risk. In addition, it enables timely interventions by educational authorities to enhance student retention and graduation rate.

Keywords:

at-risk student, risk factors, dropping out, retention, pandemic

Recibido: 7 de junio de 2024 | Aceptado para su publicación: 5 de junio de 2025 |

Publicado: 1 de julio de 2025

Cómo citar: Rojas-Fernández, G. T. y Cortés-Sotres, J. F. (2025). Desarrollo y validación de un instrumento para identificar al estudiante en riesgo. Sinéctica, Revista Electrónica de Educación, (65), e1683. https://doi.org/10.31391/YPQX3872

* Doctora en Psicología Educacional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Investigadora y docente en la Facultad de Psicología de la misma universidad. Líneas de investigación: estudiante en riesgo, prevención de la deserción escolar, habilidades blandas, educación y tic y tac. Correo electrónico: rogil@unam.mx/https://orcid.org/0000-0001-7301-6634

** Ingeniero mecánico electricista por la UNAM. Consultor privado en estadística especializado en grandes bases de datos. Correo electrónico: jfcs5010@gmail.com

Introducción

La pandemia puso a prueba a la educación en el mundo entero y México no fue la excepción. Los efectos de la emergencia sanitaria han sido recabados por la Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación (ECOVID-ED) en los ciclos 2019-2020 y 2020-2021(INEGI, 2020). De los 33.6 millones de estudiantes de 3 a 29 años inscritos en el ciclo 2019-2020, el 2.2% (738,400 estudiantes) no lo terminó y más de la mitad (58.9%) señaló que fue por un motivo relacionado con la covid-19. Por otro lado, de todos los que no finalizaron el ciclo y mencionaron como causa dicho padecimiento, el 35.9% cursaba enseñanza media superior y el 44.6%, educación superior. Quienes no concluyeron el ciclo por motivos económicos constituyeron el 43.7% en el nivel medio superior y el 25.1% en el nivel superior.

Para el ciclo 2020-2021, la ECOVID-ED anota que, de la población inscrita en 2019-2020, no se reinscribieron 1.8 millones, de los cuales 243,000 provenían de escuelas privadas y 1.5 millones, de escuelas públicas (INEGI, 2021b). Reporta, además, que 5.2 millones de personas (9.6% del total de 3 a 29 años) no se registraron al ciclo escolar 2020-2021 por causas directas o indirectas de la pandemia, como es la falta de recursos económicos. En términos de educación obligatoria, la matrícula para el periodo 2020-2021 disminuyó 2.5%, y 763,299 estudiantes quedaron fuera del sistema educativo nacional (Toribio, 2021). El problema se centró en el grupo de 15 a 19 años, en el que se observa la mayor tasa de deserción, específicamente en el primer año de la enseñanza media superior (INEE, 2017). La magnitud del problema en la educación media superior y superior se resume en un dato: el porcentaje de jóvenes de 15 a 24 años que asistía a la escuela en 2020 era del 45.3% (INEGI, 2023).

Esta situación coyuntural no es más que el reflejo del incremento de tendencias estructurales establecidas desde años anteriores (Coneval, 2021). De acuerdo con el modelo de tránsito escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el periodo comprendido entre los ciclos escolares 2003–2004 y 2019–2020, de cada 100 estudiantes que ingresaron a primaria, egresaron 94; de 90 que ingresaron a secundaria, egresaron 76; 70 ingresaron a la educación media superior (preparatoria) y solo 52 la concluyeron; finalmente, 38 estudiantes accedieron a estudios de licenciatura y solo 27 egresaron. Estos datos evidencian que la mayor tasa de abandono escolar ocurre en el nivel medio superior (SEP, 2020).

A este panorama se suman datos cualitativos relevantes: poco más de una tercera parte de los estudiantes de último año de bachillerato (33.9%) no alcanza las expectativas de logro en lenguaje y comunicación, y dos terceras partes no obtienen los estándares esperados en matemáticas (Miranda-López, 2018), lo que refuerza la necesidad de atención urgente a este nivel educativo.

Más allá de los resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas nacionales o internacionales, está la reducción de su empleabilidad, y aquellos que logren insertarse en el mercado laboral lo harán en condiciones de precariedad (Damián-Simón, 2020), sin acceso al trabajo decente —término acuñado por la Organización Internacional del Trabajo y el octavo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2023), que supone el respeto a los derechos laborales y un ingreso acorde con el esfuerzo realizado— y sin posibilidad de una trayectoria ascendente (CEPAL/OEI, 2020). Para remontar estas condiciones, los ahora trabajadores deberán subsanar sus deficiencias aprendiendo informalmente o concluyendo de manera formal sus estudios mediante mecanismos lucrativos para terceras personas morales o instituciones educativas, por los que, incluso, tendrán que pagar (Vinco, 2021).

El bajo rendimiento académico y el posterior abandono de los estudios tienen efectos personales y sociales a corto y a largo plazo y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) describe estos últimos en la edición 2020 de su reporte anual Panorama de la educación. En este informe se apunta la observación de que a mayor población de estudiantes de 15 años con un desempeño por debajo del nivel 2 en la prueba del Programa Internacional de Evaluación de los Estudiantes (PISA), mayor población de adultos jóvenes (20-24 años) que no están empleados ni en proceso de educación o adiestramiento (OCDE, 2013), por lo cual corren el riesgo de ser socialmente excluidos; esto significa que sus recursos serán precarios y no contarán con las habilidades necesarias para mejorar su situación (OCDE, 2020, 2022).

En el mismo sentido, es posible hacer una prospección, basada en evidencia, de la tendencia al abandono de los estudios, desde la escuela elemental. Con base en su estudio, Brown et al. (2020) afirman que la mayoría de los estudiantes que han sido suspendidos en algún momento, los que participan en programas de educación especial y los que tienen más de 10% de faltas en los primeros grados no accederán a la educación posterior a la secundaria.

Estas tendencias a largo plazo, plenamente identificadas, encienden una alerta sobre la necesidad de producir un giro en las respuestas institucionales al problema de los estudiantes que se han ido quedando en el camino o de los propensos a desertar de los estudios. Es muy valioso ofrecer a estos últimos cursos de nivelación, por ejemplo, pues se ha observado que por cada materia reprobada se disminuye en un 8% la probabilidad de egreso en tiempo y forma (Campoverde-Gil y Mendoza-Ramírez, 2021). Sin embargo, estos esfuerzos se dirigen a estudiantes indeterminados, que acuden a llamados convencionales, pero con frecuencia, por su alcance, dejan de lado la identificación y atención de las causas que originaron el problema académico, como son las adicciones, la depresión, la violencia (INEGI, 2021a; IMJUVE, 2020), las familias disfuncionales y el acoso escolar.

De ahí la importancia de que tanto la institución educativa como el estudiante cuenten con un procedimiento de identificación temprana y metódica del riesgo, como fenómeno multicausado, para evitar las consecuencias destructivas de la deserción escolar. Estas consecuencias no solo atañen a los estudiantes, sino también a las instituciones educativas, porque cada estudiante que abandona un establecimiento privado afecta sobre todo sus finanzas, y quien abandona uno público, pone en tela de juicio su respuesta a las necesidades del alumno y de la sociedad, así como el uso de los recursos asignados. Esto, sin menoscabo de lo que representa para los profesores de vocación verdadera.

El alejamiento de la escuela es un fenómeno multicausal que ha sido descrito como el resultado de la interacción entre factores personales, escolares y sociales. Las distintas aproximaciones teóricas al problema van desde enfoques clásicos hasta modelos basados en análisis de datos a gran escala.

Una de las primeras y más influyentes teorías es la de Tinto (1987), quien atribuye el abandono escolar a la falta de integración social y al ajuste insuficiente a las nuevas exigencias intelectuales del entorno educativo. En contraste, enfoques más recientes se basan en el análisis de grandes bases de datos institucionales, acumuladas a lo largo del tiempo, para construir modelos predictivos mediante técnicas de minería de datos, los cuales permiten identificar factores asociados al abandono escolar en cohortes anteriores (Guarda et al., 2023).

Entre estos modelos, destaca también el desarrollado por Hernández-Jácquez y Montes-Ramos (2020), quienes diseñaron una ecuación predictiva sustentada en variables previamente seleccionadas por su carácter “protector”, como los hábitos de estudio, estilos de aprendizaje y autorregulación, evaluados a través de diversos instrumentos psicométricos. Si bien los autores reconocen que su modelo no considera todas las posibles variables implicadas, reportan que predice de manera correcta el 80.1% de los casos.

A lo anterior se suma una aportación fundamental: el análisis de la terminología empleada para referirse tanto al abandono escolar como al proceso inverso, la persistencia, que conduce a la culminación de los estudios. En este sentido, Acevedo (2018) realiza un estudio detallado de los distintos términos asociados al fenómeno de la deserción y sostiene que el término “deserción” no posee, en sí mismo, una connotación peyorativa, sino que su carga valorativa depende de la intencionalidad del hablante. Señala que el abandono se produce cuando el estudiante decide interrumpir su trayectoria educativa, y recomienda precisar si se trata del abandono de los establecimientos escolares o de los estudios en general.

Acevedo también introduce el concepto de desafiliación, al que define como un estado posterior al abandono de la educación formal, que implica una desvinculación total del sistema educativo. Además, diferencia entre los conceptos de retención y persistencia: el primero, desde la perspectiva de la institución, y el segundo, desde la experiencia del estudiante. Asimismo, retoma una serie de precisiones teóricas formuladas por Tinto, que considera necesarias al momento de llevar a cabo investigaciones sobre este fenómeno.

Desde su enfoque como profesor de Sociología de la Educación, Tinto (1987) ha mostrado sensibilidad ante las condiciones sociales que influyen en la decisión de permanecer o abandonar los estudios. Uno de los factores clave que identifica es el proceso de integración al nuevo entorno escolar, en especial en el tránsito a la universidad. Dentro de ese entorno, la afiliación a subculturas académicas existentes en la institución puede desempeñar un papel decisivo. Esta idea también puede aplicarse a estudiantes de nivel medio superior, ya que, cuando la cultura escolar no resulta significativa para ellos, tienden a iniciar un proceso de distanciamiento. Esto ocurre, probablemente, porque no logran apropiarse de los valores y normas escolares, lo que puede derivar en dificultades académicas, en particular la reprobación, que, si se presenta de forma reiterada, puede constituirse en una de las principales causas de abandono escolar (Guerra, 2008).

Varios años después, y de manera similar a lo propuesto por Tinto, Coulon (1995) describe el proceso de afiliación escolar en tres etapas: la primera, de extrañamiento respecto a la vida familiar previa; la segunda, de aprendizaje y adaptación a las nuevas reglas institucionales; y la tercera, de afiliación plena, momento en el cual el estudiante otorga sentido a los significados institucionales y se asume como miembro de la comunidad escolar. Aquellos estudiantes que no logran descifrar los códigos escolares, no se integran a las prácticas culturales de la institución ni se identifican con sus símbolos, lo que los coloca en una situación de no afiliación, condición que puede conducir al abandono escolar.

En sentido inverso, el concepto de desafiliación hace hincapié en el deterioro progresivo de la relación entre el estudiante y la escuela. En el informe de la Mejoredu, se define como el “proceso gradual de pérdida de sentido de la educación que adolescentes y jóvenes pueden experimentar en algún punto de su trayectoria educativa, debido a un desencuentro entre sus expectativas y prácticas y la cultura escolar” (Miranda-López y Monroy-Magaldi, 2024). Este fenómeno se manifiesta en conductas como falta de interés en los estudios, baja participación en las actividades escolares, absentismo e indisciplina.

Sin embargo, lo que en el informe se describe como “desencuentros” puede ser en realidad la manifestación de problemáticas más profundas, como la pérdida de motivación, muchas veces derivada de una preparación académica insuficiente que impide a los estudiantes seguir el ritmo de enseñanza, lo que origina bajas calificaciones, estrés académico y disminución de la autoestima. A ello se suman factores como la falta de apoyo familiar y problemas de salud física o mental.

En este punto, resulta pertinente aludir al concepto de desafiliación social propuesto por el sociólogo francés Robert Castel (1997), quien la define como la ruptura de los vínculos con instituciones sociales clave, como la familia, la escuela y el trabajo, lo cual lleva a las personas a una situación de vulnerabilidad social que limita su acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud y el empleo. Desde esta perspectiva, la desafiliación escolar no sería más que una expresión específica de las múltiples vulnerabilidades que enfrentan los estudiantes de nivel medio superior (Miranda-López y Monroy-Magaldi, 2024).

En resumen, la falta de interés en los estudios puede ser el reflejo de problemáticas más profundas, relacionadas con la manera en que los estudiantes aprenden, cómo se perciben a sí mismos y cómo enfrentan su relación con la escuela y su entorno social.

Los conceptos de abandono y permanencia escolar constituyen dos caras de una misma moneda: la escolarización. Aunque el abandono ha sido el objeto de mayor atención en la investigación educativa, también el tema de la permanencia ha comenzado a abordarse, particularmente desde enfoques socioculturales que analizan los significados y vínculos que mantienen a los estudiantes ligados a la escuela (Weiss, 2018).

Este enfoque es fundamental, ya que solo mediante la participación activa en la escuela se pueden materializar los derechos educativos reconocidos por la legislación del Estado. En este proceso, los padres y madres tienen la responsabilidad legal de asegurar que sus hijos asistan a la escuela, mientras que las autoridades educativas están obligadas a formular e implementar políticas que favorezcan no solo el ingreso, sino también la permanencia de los estudiantes, previniendo el abandono.

Solo al formar parte de la institución escolar, los adolescentes y jóvenes podrán desarrollar su potencial mediante una formación integral, que incluya el fortalecimiento de habilidades socioemocionales, así como la adquisición de conocimientos y capacidades para aprender a pensar, sentir, actuar y desarrollarse como personas integradas a una comunidad (Miranda-López, 2024).

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Unesco (ONU, 2023) incluye dentro de sus compromisos el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, centrado en garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y gratuita durante al menos doce años, así como en promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la etapa juvenil. El cumplimiento de este objetivo en América Latina es especialmente urgente, considerando el persistente proceso de desescolarización en la educación secundaria (López et al., 2017).

Actualmente, el 21% de los jóvenes entre 15 y 17 años está fuera del sistema educativo. En una quinta parte de los casos, esto se debe a su inserción temprana en el trabajo remunerado; en otra quinta parte, a su involucramiento en tareas de cuidado, ya sea por maternidad, paternidad o por la atención a otros miembros de la familia. Esta situación refleja que muchos padres no hayan podido garantizar un mínimo de bienestar ni proteger la trayectoria escolar de sus hijos, como advierte D’Alessandre (2017), lo cual evidencia una pobreza estructural que dificulta concebir a la educación formal como una vía real de movilidad social.

En este contexto, garantizar una educación de calidad con cobertura universal requiere acciones integrales de Estado, que trasciendan al sistema educativo e incluyan políticas en materia de seguridad social, bienestar y, sobre todo, el fortalecimiento de las familias y comunidades, para que estas puedan apoyar efectivamente a los jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación (López et al., 2017).

Dado que los estudiantes son considerados un “activo estratégico para el desarrollo”, es fundamental evitar su desvinculación de la escuela. Solo así podrán culminar la educación media superior, acceder a mejores oportunidades laborales y contribuir de manera activa al desarrollo de sus países.

Por lo anterior, el objetivo de este trabajo es proporcionar a los estudiantes de nivel medio superior y superior un cuestionario autoaplicable, válido y confiable, que les permita identificar su riesgo académico y sociopersonal. Asimismo, se busca ofrecer a las autoridades educativas, orientadores, docentes y tutores una herramienta útil para identificar oportunamente a los estudiantes que podrían beneficiarse de estrategias institucionales tempranas de retención, cuyo fin es prevenir el abandono escolar.

Método

Participantes

En el estudio piloto del instrumento participó una muestra de conveniencia de 65 estudiantes de una escuela pública de enseñanza media superior de la Ciudad de México. En la aplicación masiva participó un total de 1,006 estudiantes de dos subsistemas de enseñanza media superior, también de la Ciudad de México, con lo que se aseguró el número de participantes recomendado para el número de reactivos del instrumento. Participaron 741 estudiantes de sexo femenino y 259 del masculino; 6 respondieron femenino y masculino; 356 eran de primer grado, 338 de segundo y 296 de tercero. Los 16 restantes respondieron “otro”. Todos ellos colaboraron de manera voluntaria y dieron su consentimiento informado para ser parte del estudio de manera digital.

Materiales

Elaboramos un instrumento original tomando como base las características o rasgos que aparecen consistentemente en las descripciones y modelos referidos en la literatura sobre los estudiantes en riesgo de deserción escolar. Tomamos en consideración, además, algunas razones de abandono intracurricular —que ocurre durante un periodo escolar— e intercurricular —que sucede al término y entre dos periodos— identificadas en diferentes encuestas y recopiladas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, 2017).

En el renglón económico, valoramos las situaciones propias de un medio desfavorable, como la falta de recursos monetarios; en el aspecto escolar, una inadecuada relación estudiante-profesor; y en el terreno personal, la carencia de habilidades de aprendizaje básicas, hábitos y estrategias de estudio efectivos, que les lleva a obtener bajas calificaciones, así como falta de habilidades sociales (Laskey y Hetzel, 2011), y de otras habilidades blandas, como mantener la concentración y la autogestión del tiempo. Asimismo, falta de interés por completar ciclos o niveles de estudio, carencia de compromiso con la escuela, reflejado en una escasa vinculación y sentimientos negativos hacia ella y hacia sí mismo por una percepción de falta de autoeficacia y de aspiraciones, además de una pobre escolaridad, traducida en baja calidad de las tareas y ausencia de participación en actividades extracurriculares (Jimerson et al., 2003). Todo lo anterior, se acompaña de baja motivación de logro, poco involucramiento de los padres, e influencia de amigos de comportamiento antisocial (Simons-Morton y Chen, 2009).

En los reactivos del instrumento también están representados los motivos sociales extensos que, de acuerdo con Corbin et al. (2011), inducen a otorgar un valor preponderante a las actividades sociales, y están relacionados con el abuso en el consumo de alcohol, desde la secundaria hasta la universidad, lo cual puede convertirse en factor de abandono escolar. Como evidencia de lo anterior, Grekin y Sher (2006, citados en Corbin et al., 2011) afirman que quienes corren mayor riesgo de sufrir consecuencias a largo plazo son quienes ya están habituados a los episodios de alto consumo de alcohol antes de inscribirse a la universidad, esto es, durante la enseñanza media.

Los reactivos fueron redactados de manera ordenada, cada uno responde a una dimensión por medir. Primero se eligieron las dimensiones a incluir de acuerdo con la teoría y luego se redactaron los reactivos. De esta manera, el instrumento explora las dimensiones económica, familiar, social, las dificultades de aprendizaje, el compromiso con la escuela, el desempeño académico y la motivación; asimismo, examina las dimensiones relativas a la salud física y mental y al ambiente escolar, que incluye las relaciones profesor-alumno y las relaciones con los pares, además del abuso de drogas y alcohol. Todas estas dimensiones están representadas en los reactivos del instrumento, con los que pretendemos estimar el riesgo de abandono escolar o desafiliación.

El instrumento consta de 72 reactivos que se contestan con sí o no; de ellos, cinco se destinan a datos sociodemográficos para seguimiento de los participantes. Al inicio del instrumento se incluye la leyenda de protección de datos personales, se explica en qué consiste el estudio y se solicita al participante su consentimiento informado. El tiempo aproximado de respuesta es de ocho a diez minutos.

Procedimiento

Este se administró mediante formularios de Google. La invitación para participar en el estudio y el vínculo para responder el cuestionario fuero enviados a los participantes por correo electrónico. No se permitió el registro de datos personales ni responder el cuestionario sin antes otorgar el consentimiento informado para participar en el estudio. Las respuestas de los participantes fueron registradas en la base de datos asociada al cuestionario.

Análisis estadístico

Primeramente, hicimos un análisis de un factor para determinar la dirección y clave de la escala con el fin de registrar a mayor puntuación, mayor riesgo. En seguida, llevamos a cabo el análisis de confiabilidad para establecer la consistencia interna de la escala, utilizando el paquete estadístico SPSS, versión 19. Después, realizamos un análisis factorial exploratorio con rotación Varimax con la intención de encontrar las correlaciones entre las variables observadas que configuran el riesgo, e identificar factores comunes, no observables, entre ellas para contar, así, con menos variables, pero más robustas, que expliquen una mayor cantidad de varianza.

Resultados

El análisis de los datos arrojó un coeficiente α de Cronbach de 0.9187, lo que indica una muy buena consistencia interna y sugiere que la escala es altamente confiable. No se eliminó ningún reactivo, ya que su exclusión no incrementaba el valor del coeficiente α. El análisis factorial identificó tres factores principales. El primero explica el 23.99% de la varianza; el segundo, el 7.09%; y el tercero, el 3.11%. En conjunto, los tres factores explican el 34.19% de la varianza total.

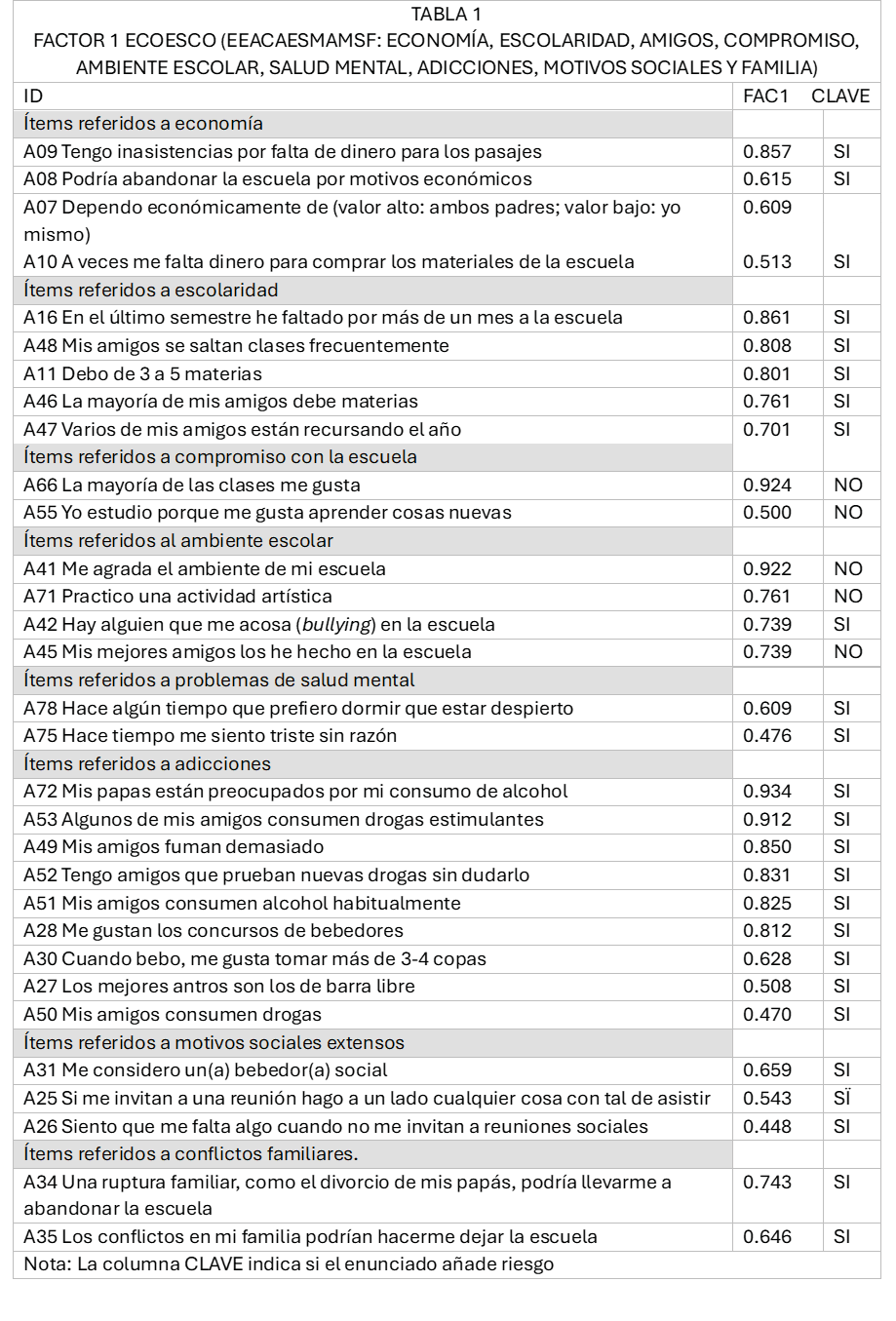

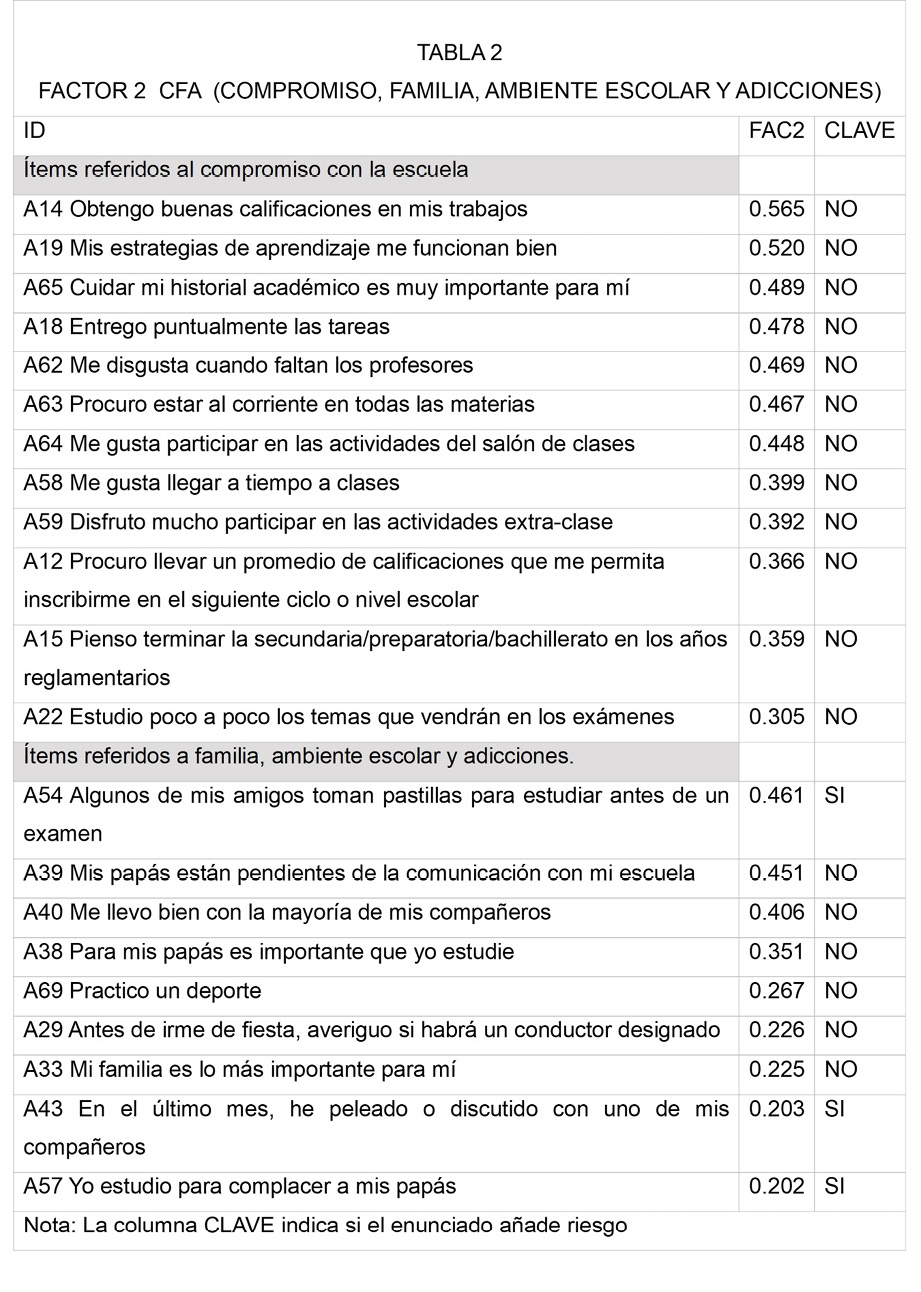

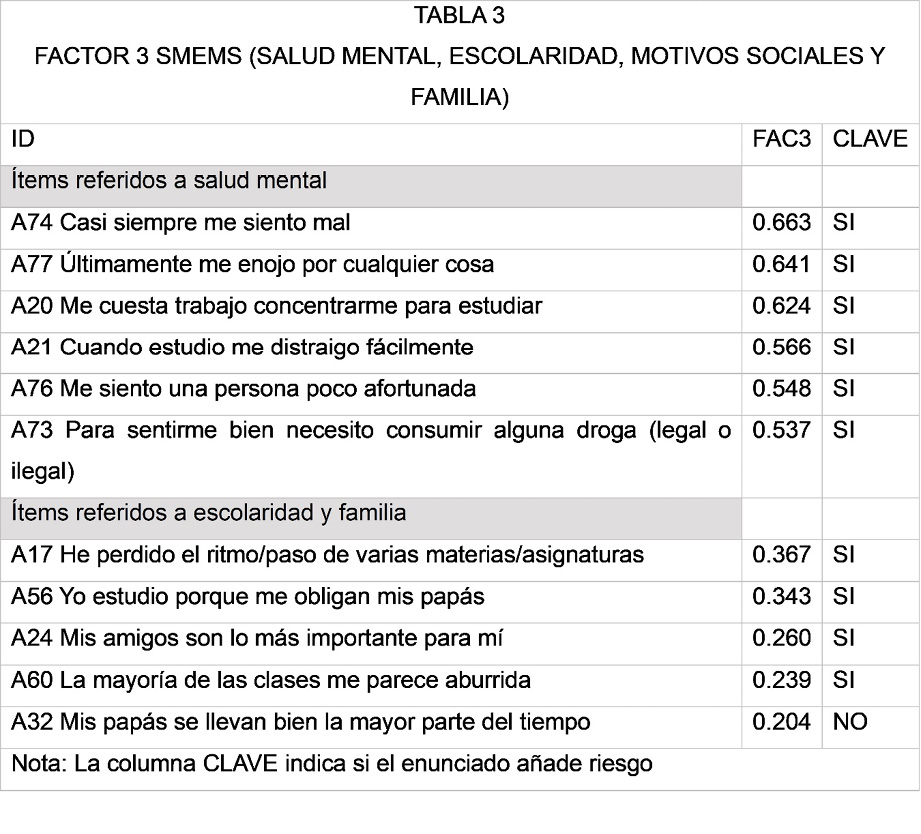

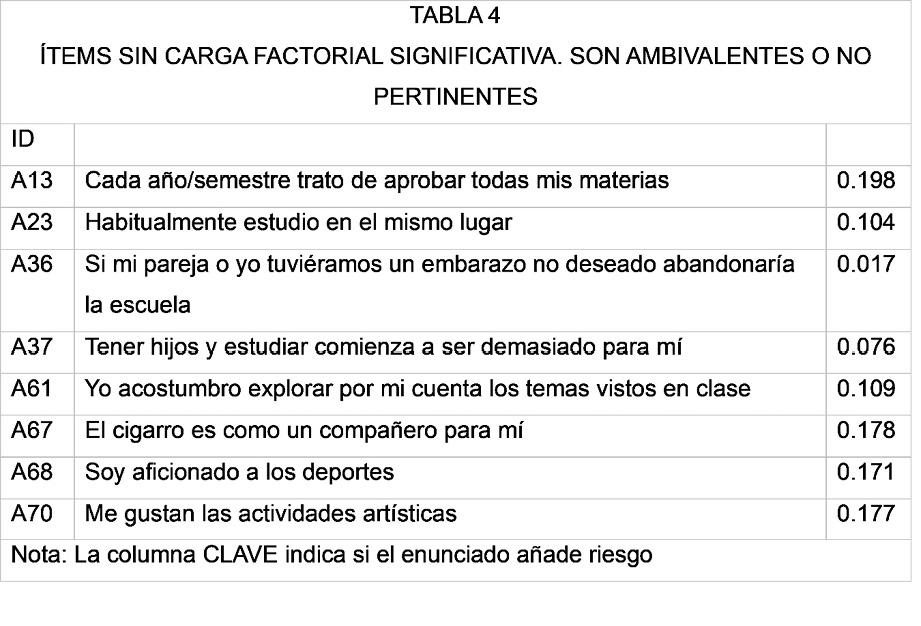

En seguida, presentamos las tablas que agrupan los ítems que conforman cada uno de los tres factores, separados por indicador de riesgo. La columna clave representa la dirección del reactivo, es decir, si la situación que describe añade, o no, riesgo académico o sociopersonal.

En la tabla 1 aparece el factor 1 ECOESCO (economía-escolaridad-amigos-compromiso-ambiente-salud mental-adicciones-motivos sociales-familia), desglosado por indicador de los reactivos, ordenados por su carga factorial, y conformado por los ítems: 09, 08, 07, 10; 16, 48, 11, 46, 47; 66, 55; 41, 71, 42, 45; 78, 75; 72, 53, 49, 52, 51, 28, 30, 27, 50; 31, 25, 26; 34 y 35.

En la tabla 2 incluimos el factor 2 CFA (compromiso-familia-adicciones), formado por los reactivos 14, 19, 65, 18, 62, 63, 64, 58, 59, 12, 15, 22, 54, 39, 40, 38., 69, 29, 33, 43 y 57, y en la tabla 3, el factor 3 SMEMS (salud mental-escolaridad-motivos sociales), conformado por los reactivos 74, 77, 20, 21, 76, 73, 17, 56, 24, 60 y 32. Finalmente, en la tabla 4 mostramos los ítems sin carga factorial significativa, que son el 13, 23, 36, 37, 61, 67, 68 y 70. Estos ítems permanecerán en la escala para probar su comportamiento en futuras aplicaciones en poblaciones similares.

Discusión

Los factores que se implican en el riesgo de manera consistente, como son los económicos, los personales, los familiares, los relacionados con la institución educativa, y los del entorno social, están representados en los reactivos del instrumento. Aparecen como constantes porque son compartidos con los de otras poblaciones similares; sin embargo, la forma en que se agrupan y ordenan como factores de riesgo hasta convertirse en causas de deserción muy probablemente refleja la realidad que vive cada estudiante dentro del grupo social al que pertenece. En otras palabras, es posible que la variación de cultura a cultura, de población a población, e incluso entre los géneros, no radica tanto en los factores mismos, sino en el peso que las condiciones de los entornos familiares, escolares y sociales les imprimen como desencadenantes del abandono.

En México, la legislación garantiza para todo niño o adolescente la educación básica hasta el nivel medio superior. A primera vista, una buena parte de esos educandos desaprovecha esa oportunidad al abandonar la escuela. Sin embargo, las autoridades educativas tendrían que desentrañar las causas fundamentales que, en cada caso, llevaron al estudiante a desertar. No todos los estudiantes en riesgo comparten los significados en cuanto al valor de lograr un certificado de alguna escuela de nivel medio superior (Weiss, 2018), ni tampoco conocen las oportunidades laborales que les abre tal certificado. Habría que indagar en cada caso por qué la escuela misma no logra consolidarse como valor para esos estudiantes, dado que la reprobación reiterada es resultado de la inasistencia o del mal comportamiento, lo cual revela falta de interés en estudiar. Sin embargo, como señalan algunos entrevistados por Silva-López y Weiss-Horz (2018), asisten porque son obligados por sus padres.

Aunque sería suficiente decir que la muestra de voluntarios fue extraída de escuelas de nivel socioeconómico medio y medio-bajo para llegar a conclusiones relacionadas con el aspecto sociodemográfico, principalmente, de carencias que impidieran la persistencia y provocaran el abandono de quienes lo fueran a consumar, lo cierto es que se trató de una muestra sui géneris que deberá estudiarse más a fondo.

Los participantes fueron alumnos que persistieron en los estudios a pesar de las condiciones familiares y sociales adversas que impuso la pandemia a toda actividad educativa, y los profesores, por su parte, tuvieron que compensar, creando nuevos entornos y experiencias de aprendizaje que evitaran su desafiliación y los hicieran persistir. En ello radica una limitación del estudio, pues los que respondieron el cuestionario fueron los estudiantes más adaptables a situaciones anormales, pero también los que recibieron una atención privilegiada de parte de los profesores. Así que, si hubieran contestado el cuestionario los alumnos que no respondieron al llamado de esta aplicación, que se alejaron de la escuela por la pandemia, posiblemente habrían aportado información más específica sobre su desafiliación en algunos casos, o las razones de una deserción por consumarse, o consumada.

Quienes registraron un alto nivel de riesgo académico y sociopersonal en esta aplicación del instrumento, sin duda, aportarían datos significativos si se les diera seguimiento hasta la finalización del nivel educativo en el que se encontraban o, en el peor de los casos, hasta el abandono. Además, sería importante saber si quienes abandonaron lo hicieron por el agravamiento de sus propias condiciones o hubo factores adicionales, como la pandemia o cualquier otra catástrofe natural o sociorganizacional, que les llevaron a tomar esa decisión, basada en sus creencias y actitudes. Tales factores no se encuentran en las descripciones de la literatura y, si se les incluyera, enriquecerían las conceptualizaciones y los modelos existentes. De cualquier forma, las aplicaciones futuras permitirán comprobar si hubo un efecto significativo del sesgo circunstancial de la muestra sobre los resultados obtenidos.

El instrumento tiene un carácter aditivo, en tanto que la suma de las respuestas refleja el nivel de riesgo, habiéndose cuidado lógicamente el sentido de las preguntas. Si se asume que los ítems representan variables observables de constructos teóricos subyacentes —como lo plantea Harman (1976, citado en Lloret-Segura et al., 2014)—, en este caso el riesgo, resultan particularmente llamativas las altas cargas factoriales asociadas a ítems relacionados con las adicciones, el compromiso escolar y el ambiente educativo. Esta situación constituye una señal de alerta, en especial para las familias y las autoridades escolares, quienes deben asumir un rol activo como agentes de cambio. Desde la década de 1970, se reconoce que abandonar la escuela sin haber obtenido un certificado o diploma de educación media representa una pérdida significativa en diversos planos, al no accederse a los beneficios económicos, sociales y culturales que la educación proporciona (Zengin, 2021).

Además, abandonar los estudios puede ser un evento devastador en la vida de un estudiante (Bonifro et al. 2020), cuando se ha visto obligado a tomar esa decisión por circunstancias adversas, pero también puede ser visto, equivocadamente, como un evento favorable cuando el abandono lo libera de situaciones abrumadoras, como la dificultad de obtener calificaciones aprobatorias por no contar con los conocimientos previos o por no poder seguir el ritmo de la enseñanza; o bien, la vivencia de la crisis de los 13 años que los lleva a perder el interés por la escuela (Zafra, 2021) o el acoso escolar que no fue frenado de manera oportuna.

Sea cual fuere el caso, la identificación temprana del riesgo es clave para emprender acciones de apoyo al estudiante antes de que la deserción se consuma. Una vez que el alumno interrumpe sus estudios durante cuatro semestres consecutivos, “... menos del 1% vuelve a las aulas universitarias” (Abarca-Rodríguez y Sánchez-Vindas, 2005). Si este dato se extrapola a la educación media, resulta aún más urgente implementar mecanismos sistemáticos de identificación del riesgo, con el fin de retener y monitorear a los estudiantes hasta que logren graduarse y obtengan, al menos, una titulación superior al nivel de secundaria. Esto último es determinante para mejorar sus oportunidades de inserción en el mercado laboral (OCDE, 2020).

Una de las principales implicaciones de identificar a los estudiantes en riesgo de abandono escolar es el compromiso institucional —explícito o implícito— de atender sus necesidades o canalizarlos hacia los recursos adecuados antes de que inicien un proceso de desafiliación del sistema educativo. Prevenir esta desconexión es fundamental para evitar que estos jóvenes pasen a formar parte del precariado, término empleado por Castel (2010) para describir a una clase social emergente caracterizada por la inestabilidad laboral, la falta de protección social y una elevada vulnerabilidad, pese a su aparente flexibilidad. Esta condición no solo impacta a quienes la padecen, sino que también debilita a sectores tradicionalmente considerados estables.

Atender las recomendaciones derivadas de una evaluación de riesgo de abandono implica una responsabilidad institucional concreta: asignar recursos materiales y humanos suficientes para diseñar, o bien articular, programas que promuevan la permanencia escolar y fortalezcan la continuidad de trayectorias educativas, en particular en instituciones públicas. De lo contrario, la identificación del riesgo se limitará a generar datos estadísticos sin efectos transformadores reales.

El instrumento aquí presentado es producto de un proyecto de investigación de la Facultad de Psicología de la UNAM, por lo que está a disposición de quien lo solicite, ya sean entidades educativas o profesores preocupados por la situación académica de algunos de sus alumnos.

Tomando como referencia la evidencia de que la mayor tasa de abandono ocurre durante el primer año de la educación media superior —al igual que en el primer año de universidad—, el procedimiento recomendado para las escuelas es que la administración escolar aplique de forma masiva el instrumento a todos los estudiantes durante el último tercio de ese primer ciclo escolar.

El instrumento clasifica los resultados en tres intervalos de calificación que indican: riesgo no significativo, riesgo moderado y riesgo alto. Este último permite identificar a los estudiantes con mayores probabilidades de abandonar los estudios, lo que brinda a la institución educativa la posibilidad de analizar sus respuestas específicas y llevar a cabo intervenciones en las áreas que considere pertinentes para favorecer su permanencia. Por ejemplo, si las respuestas de algunos estudiantes están relacionadas con factores económicos, se sugiere acercarles los recursos necesarios en forma de apoyos o becas, o al menos proporcionarles la información necesaria para acceder a ellos. De este modo, se busca evitar la interrupción de sus trayectorias escolares o, peor aún, el inicio de un proceso de desafiliación.

En los casos individuales que sean remitidos por los profesores al servicio de orientación o acudan por voluntad propia, cada uno deberá ser analizado por el orientador, quien deberá conocer las respuestas del estudiante y los intervalos de calificación para identificar las áreas que requieren más pronta atención y, de acuerdo con esto, informarle de las instancias de ayuda para resolver sus problemas.

Cualquier facultad o escuela puede solicitar acceso al instrumento a la División de Estudios Profesionales de la misma Facultad de Psicología, junto con los intervalos de calificación, además de un directorio de organizaciones de ayuda que pueden apoyar al estudiante para superar o disminuir el impacto de los problemas que atraviesa. Todo lo anterior y más se encuentra descrito en otro documento próximo a publicarse que describe una aplicación que alojará el instrumento.

Finalmente, al igual que cualquier otro instrumento, este debe ser perfeccionado con base en los datos obtenidos a partir de sus aplicaciones subsecuentes. Asimismo, podría realizarse un proceso de jueceo con el fin de mejorar la validez de contenido del instrumento en una segunda versión. Además, resulta necesario llevar a cabo nuevas aplicaciones y efectuar un seguimiento a los estudiantes que hayan abandonado la escuela, con el objetivo de identificar los factores de riesgo que intervinieron en su decisión. Esto permitiría confirmar, en caso de ser así, que su abandono se debió a los mismos factores previamente reconocidos en los estudiantes clasificados como de alto riesgo dentro de la muestra, lo que contribuiría a aumentar el grado de certeza tanto en la identificación como en la predicción del abandono escolar.

Conclusiones

Tanto la deserción como la persistencia escolar son fenómenos de naturaleza multicausal. Por esta razón, la evaluación del riesgo de deserción basada únicamente en variables como las calificaciones resulta limitada y poco precisa, ya que estudiantes con altos promedios también pueden abandonar la escuela por razones que no son evidentes a simple vista, como el hecho de que la institución no cumpla con sus expectativas académicas, sociales o incluso en cuanto a espacios para actividades deportivas (Oliver-Conde et al., 2023), lo que puede generar un distanciamiento de la comunidad educativa.

Del mismo modo, las observaciones informales del comportamiento en el aula constituyen estimaciones inexactas, pues suelen omitir factores encubiertos que requieren ser inferidos a partir de otras fuentes. Una de ellas puede ser la respuesta a cuestionarios que, de forma implícita, indagan sobre diversos constructos teóricos. Tal es el caso de la mayoría de las preguntas de la escala validada en este estudio, como aquellas que abordan motivos sociales amplios que predisponen al consumo excesivo de alcohol, con sus respectivas consecuencias negativas en el ámbito escolar; aquellas que exploran la influencia de una dinámica familiar disfuncional, que impacta el rendimiento académico; y aquellas relacionadas con la falta de salud mental, que pueden llevar al estudiante a alejarse temporal o definitivamente de la escuela.

Una alternativa a las apreciaciones informales de los profesores, sin necesidad de recurrir a técnicas más complejas —como la minería de datos utilizada por Guarda et al. (2023) para predecir la deserción a partir de grandes volúmenes de registros recolectados por las instituciones educativas— son los procedimientos sistemáticos de estimación del riesgo, basados en instrumentos con buenas propiedades psicométricas y accesibles para todos, como el que se reporta en este estudio.

Estos procedimientos permiten que tanto los estudiantes como las autoridades educativas conozcan las causas individuales del riesgo y tomen decisiones fundamentadas en evidencia, orientadas a prevenir la deserción escolar, lo que a su vez constituye el objetivo central de esta investigación. Una vez identificadas dichas causas, es posible implementar intervenciones como la desarrollada por Oliver-Conde et al. (2023), en la que se trabajó en un plantel con docentes y padres de familia, abordando variables como la asistencia y la entrega de tareas, con el fin de prevenir la reprobación y el abandono escolar. Con esta intervención, se comprobó que algunos estudiantes requieren mecanismos de control escolar, ya que, contrario a la creencia generalizada, aún no han desarrollado plenamente la capacidad de autorregulación.

Todo lo anterior tiene el propósito de que la educación media superior se consolide como un espacio de inclusión y como un derecho ejercido por todos los jóvenes, sin discriminación alguna. Además, se busca hacer eco del planteamiento de Tinto (2006), autor clásico en el estudio de la deserción y la persistencia, quien sostiene que resulta más conveniente, tanto económica como socialmente, retener a los estudiantes que tratar de reincorporarlos una vez que se han alejado de la escuela.

Referencias bibliográficas

Abarca-Rodríguez, A. y Sánchez-Vindas, M. A. (2005). La deserción estudiantil en la educación superior: el caso de la Universidad de Costa Rica. Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación, vol. 5, pp. 1-22. https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie/article/view/9186

Acevedo, F. (2018). Deserción, abandono, desafiliación, retención, persistencia, éxito estudiantil: deslindes conceptuales. En F. Acevedo y F. Nossar (eds.). Educación y sociolingüista (pp. 10-25). Universidad de la República (Uruguay).

Brown, R., Gallagher-Mackay, K. y Parekh, G. (2020). Redefining risk: Human rights and elementary school factors predicting post-secondary access. Education Policy Analysis Archives, vol. 28, núm. 21, https://epaa.asu.edu/index.php/epaa/article/view/4200/ https://doi.org/10.14507/epaa.28.4200

Bonifro, F., Gabbrielli, M., Lisanti, G. y Zingaro, S. P. (2020). Student dropout prediction. En I. Bittencourt, M. Cukurova, K. Muldner, R. Luckin y E. Millán (eds.). Artificial Intelligence in Education. AIED 2020. Lecture notes in computer science, 12163 (pp.129-140). https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-52237-7_11

Campoverde-Gil, J. I. y Mendoza-Ramírez, N. A. (2021). Análisis multivariado de eficiencia terminal 2014-2016 haciendo énfasis en la incidencia de número de nivelaciones y la reprobación de materias básicas. Tesis de grado. Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil. http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/53307

Castel, R. (2010) El ascenso de las incertidumbres: trabajo, protecciones, estatuto del individuo. Fondo de Cultura Económica.

Castel, R. (1997). Las metamorfosis de la cuestión social: una crónica del salariado. Paidós.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) (2020). Educación, juventud y trabajo: habilidades y competencias necesarias en un contexto cambiante. Documentos de proyectos (LC/TS.2020/116). https://www.cepal.org/es/publicaciones/46066-educacion-juventud-trabajo-habilidades-competencias-necesarias-un-contexto

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) (2021). Nota técnica sobre el rezago educativo 2018-2020. https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2018_2020/Notas_pobreza_2020/Nota_tecnica_sobre_el_rezago%20educativo_2018_2020.pdf

Corbin, W. R., Iwamoto, D. K. y Fromme, K. (2011). Mechanisms of risk from high school through college. Addictive Behaviors, vol. 36, núm. 3, pp. 222–230. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2010.11.004

Coulon, A. (1995). La etnometodología. Ediciones Cátedra.

D”Alessandre, V. (2017). La relación de las y los jóvenes con el sistema educativo ante el nuevo pacto de inclusión en el nivel medio. En N. López, R. Opertti y C. Vargas Tamez (coords.). Adolescentes y jóvenes en realidades cambiantes. Notas para repensar la educación secundaria en América Latina. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco.

Damián-Simón, J. (2020). Empleabilidad y situación laboral de los egresados de Contaduría en México: periodo 2005-2018. Diálogos sobre Educación. Temas Actuales en Investigación Educativa, vol. 11, núm. 21, pp.1-30. http://dialogossobreeducacion.cucsh.udg.mx/index.php/DSE/article/view/640/https://doi.org/10.32870/dse.v0i21.640

Guarda, T., Barrionuevo, O. y Víctor, J. A. (2023). Predicción de deserción escolar de estudiantes de educación superior. En Á. Rocha, C. H. Fajardo-Toro y J. M. Riola (eds.). Desarrollos y avances en defensa y seguridad. innovación, sistemas y tecnologías inteligentes (vol. 328, pp. 121-128). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-19-7689-6_11

Guerra, M. I. (2012). Recorridos escolares. Jóvenes de sectores populares y escuela: encuentros y desencuentros a lo largo de la vida. En E. Weiss (coord.). Jóvenes y bachillerato (pp. 243-266). Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

Hernández-Jácquez, L. F. y Montes-Ramos, F. V. (2020). Modelo predictivo del riesgo de abandono escolar en educación media superior en México. CienciaUAT, vol. 15, núm. 1, pp. 75–85. https://doi.org/10.29059/cienciauat.v15i1.1349

Instituto Mexicano de la Juventud (2020). Perspectivas para erradicar la discriminación y la discriminación contra las personas jóvenes. http://derechoshumanos.gob.mx/work/models/Derechos_Humanos/DGPPDH/Capacitacion/27-08-2020/Presentacion.pdf

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) (2023). Características educativas de la población. https://www.inegi.org.mx/temas/educacion/

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) (2021a). Anuario estadístico y geográfico por entidad federativa. https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825197513.pdf

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) (2021b). Comunicado de prensa núm. 185/21, 23 de marzo de 2021. INEGI presenta resultados de la Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-ED) 2020. Datos nacionales. https://www.inegi.org.mx/

contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/ECOVID-ED_2021_03.pdf

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) (2020). Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-ED) 2020. Nota técnica. https://www.inegi.org.mx/contenidos/investigacion/ecovided/2020/doc/ecovid_ed_2020_nota_tecnica.pdf

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) (2017). La educación obligatoria en México. Informe 2017 (pp. 192-195). https://www.inee.edu.mx › uploads › 2018/12

Jimerson, S. R., Campos, E. y Greif, J. L. (2003). Toward an understanding of definitions and measures of school engagement and related terms. California School Psychologist, vol. 8, pp. 7-27. https://link.springer.com/article/10.1007/BF03340893

Laskey, M. L. y Hetzel, C. J. (2011). Investigating factors related to retention of at-risk college students. Learning Assistance Review, vol. 16, núm 1, pp. 31-43. https://eric.ed.gov/?id=EJ919577 v16 n1 p31-43

Lloret-Segura, S., Ferreres-Traver, A., Hernández-Baeza, A. y Tomás-Marco, I. (2014). El análisis factorial exploratorio de los ítems: una guía práctica, revisada y actualizada. Anales de Psicología, vol. 30, núm. 3, pp.1151-1169. https://revistas.um.es/analesps/article/view/analesps.30.3.199361 https://dx.doi.org/10.6018/analesps.30.3.199361

López, N., Opertti, R. y Vargas-Tamez, C. (coords.) (2017). Adolescentes y jóvenes en realidades cambiantes. Notas para repensar la educación secundaria en América Latina. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco.

Miranda-López, F. (2018). Abandono escolar en educación media superior: conocimiento y aportaciones de política pública. Sinéctica, Revista Electrónica de Educación, vol. 51, pp. 1-22. https://sinectica.iteso.mx/index.php/SINECTICA/article/view/863/1035 DOI: https://doi.org/10.31391/S2007-7033(2018)0051-010

Miranda-López, F. y Monroy-Magaldi, D. (coords.) (2024). El proceso de desafiliación escolar de adolescentes y jóvenes en la educación media superior. Experiencias, subjetividades y desencuentros. Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

Oliver-Conde, M. L., Fonseca-Bautista, C. D. y Vera-Martínez, G. I. (2023). Detección de estudiantes en riesgo de abandono escolar. Una experiencia piloto exitosa. Revista Educarnos, pp. 11-20, https://revistaeducarnos.com/wp-content/uploads/2023/07/1oliver.pdf

Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2023). Objetivos de Desarrollo Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2022). Youth not in employment, education or training (NEET) (indicator). https://data.oecd.org/youthinac/youth-not-in-employment-education-or-training-neet.htm

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2020). Education at a Glance 2020 OECD Indicators. OECD Publishing, Paris. https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2020_69096873-en

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2013). Panorama de la educación 2013. México. https://web-archive.oecd.org/2013-06-24/238921-mexico_eag2013%20country%20note%20(esp).pdf

Secretaría de Educación Pública (SEP) (2020). Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2019-2020. Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa. https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2019_2020_bolsillo.pdf

Silva-López, H. y Weiss-Horz, E. (2018). Las razones del abandono escolar del bachillerato tecnológico agropecuario. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, vol. 48, núm. 1, pp. 73-99.

Simons-Morton, B. y Chen, R. (2009). Peer and parent influences on school engagement among early adolescents. Youth & Society, vol. 41, núm. 1, pp. 3-25. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0044118x09334861/https://doi.org/10.1177/0044118X09334861

Tinto, V. (2006). Research and practice of student retention: What next? College Student Retention, vol. 8, núm. 1, pp. 1-19. https://journals.sagepub.com/doi/10.2190/4YNU-4TMB-22DJ-AN4W /https://doi.org/10.2190/4YNU-4TMB-22DJ-AN4W

Tinto, V. (1987). El abandono de los estudios superiores: una nueva perspectiva de las causas del abandono y su tratamiento. UNAM

Toribio, L. (2021, 29 de noviembre). Cae matrícula escolar en México por la pandemia, Excelsior. https://www.excelsior.com.mx/nacional/pandemia-covid-provoca-caida-de-matricula-escolar-en-mexico/1485115

Vinco (2021). Educación, la prestación laboral del futuro. https://www.vincoed.com/

Weiss Horz, E. (2018). Los significados del bachillerato para los jóvenes y la permanencia escolar en México. Sinéctica, Revista Electrónica de Educación, núm. 51. https://sinectica.iteso.mx/index.php/SINECTICA/article/view/856/ https://doi.org/10.31391/S2007-7033(2018)0051-003

Zafra, I. (2021, 13 de junio). La crisis de los 13 años: los alumnos pierden masivamente el entusiasmo por la escuela en la ESO. El País. https://elpais.com/educacion/2021-06-13/la-crisis-de-los-13-anos-los-alumnos-pierden-masivamente-el-entusiasmo-por-la-escuela-en-la-eso.html

Zengin, M. (2021). Investigation of high school students’ dropout risk level. Shanlax International Journal of Education, vol. 9, núm. 1, pp. 59–68. https://www.shanlaxjournals.in/journals/index.php/education/article/view/4000/ https://doi.org/10.34293/education.v9iS1-May.4000