ISSN: 2007-7033 | Núm. 65 | e1722 | Sección temática: artículos de investigación

Mercados de educación superior en Oaxaca:

cambios y continuidades del sexenio 2018-2024

Higher education markets in Oaxaca:

Shifts and continuities during the 2018–2024 administration

Tiffany Abigail Pérez Ramos*

Gustavo Mejía Pérez**

José Luis González Callejas***

Este artículo analiza las transformaciones socioespaciales de los mercados de educación superior en Oaxaca durante el sexenio 2018–2024 desde la perspectiva de la geografía de los mercados educativos. Con base en datos provenientes de fuentes institucionales, se elaboraron mapas de los mercados de educación superior en las ocho regiones del estado, tanto al inicio como al final del periodo, con el objetivo de comparar los cambios en la oferta de educación terciaria. Se recopilaron datos sobre la oferta en modalidad escolarizada (normal y licenciatura), así como el tipo de sostenimiento (público y privado). Asimismo, se examinó la distribución de la matrícula a nivel estatal, considerando el control administrativo y la distribución por sexo. Los resultados muestran un incremento general en la oferta y la matrícula de educación superior; no obstante, este crecimiento se presenta de manera desigual, con una distribución territorial heterogénea: regiones con alta concentración de instituciones coexisten con otras con escasa o nula oferta. Se concluye que, a pesar del aumento en la cobertura y ciertos avances en la desconcentración del servicio, no se produjo una transformación estructural de los mercados de educación superior en Oaxaca durante el sexenio 2018–2024.

Palabras clave:

enseñanza superior, acceso a la educación, oportunidades educacionales, política educacional, desequilibrio regional

This paper analyzes the socio-spatial transformations of higher education markets in the state of Oaxaca, Mexico, during the 2018–2024 presidential term, from the perspective of the geography of educational markets. Based on data from institutional sources, maps of higher education markets were developed for the state’s eight regions at both the beginning and end of the period, to compare changes in the provision of tertiary education. Data were collected on school-based higher education offerings (normal schools and bachelor's degrees), as well as on the type of administrative control (public or private). Additionally, the distribution of enrollment was analyzed at the state level, disaggregated by administrative control and gender. The results show a general increase in both the availability and enrollment in higher education; however, this growth is uneven and marked by territorial disparities: regions with a high concentration of institutions coexist with others offering few or no educational opportunities. The study concludes that, despite the overall expansion of educational offerings and enrollment, and certain advances in coverage and decentralization, there was no structural transformation of the higher education markets in Oaxaca during the 2018–2024 period.

Keywords:

higher education, access to education, educational opportunities, educational policy, regional imbalances

Recibido: 8 de enero de 2025 | Aceptado para su publicación: 18 de junio de 2025 |

Publicado: 1 de julio de 2025

Cómo citar: Pérez Ramos, T. A., Mejía Pérez, G. y González Callejas, J. L. (2025). Mercados de educación superior en Oaxaca: cambios y continuidades del sexenio 2018-2024. Sinéctica, Revista Electrónica de Educación, (65), e1722. https://doi.org/10.31391/SARZ1535

* Estudiante de la maestría en Ciencias en la especialidad de Investigaciones Educativas del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Líneas de investigación: experiencias y trayectorias educativas, geografía de la educación superior, formación de jóvenes investigadores. Correo electrónico: tiffanyabigailp@gmail.com/ tiffany.perez@cinvestav.mx/https://orcid.org/0000-0002-1876-889X

** Doctor en Ciencias en la especialidad en Investigaciones Educativas por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Profesor e investigador adscrito al Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Candidato al Sistema Nacional de Investigadores desde 2020. Líneas de investigación: prácticas de evaluación del aprendizaje, estudios de seguimientos de egresados, desconcentración de la oferta de educación superior y movilidad social desde la perspectiva socioespacial. Correo electrónico: cabezahidra@gmail.com/gmp@azc.uam.mx/https://orcid.org/0000-0002-2370-4276

** Doctor en Ciencias Sociales (Relaciones de Poder y Cultura Política) por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Profesor e investigador del Departamento de Relaciones Sociales de la misma universidad. Investigador nacional, nivel 1. Líneas de investigación: geografía de la educación superior, teoría sociológica clásica y teoría de sistemas. Correo electrónico: jgonzalezc@correo.xoc.uam.mx/https://orcid.org/0000-0002-5201-9294

Introducción

Uno de los principales compromisos educativos de la administración federal 2018-2024 consistió en “garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación en todas las regiones del país y para todos los grupos de la población […]” (SEP, 2020, s.p.). Durante ese periodo, las políticas de los niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) del Estado mexicano mantuvieron la tendencia de administraciones previas desde finales del siglo pasado: ampliación de las oportunidades de acceso equitativo a la educación pública de tercer ciclo mediante programas de becas para estudiantes de escasos recursos (Márquez y Alcántara, 2019; Miller, 2021) y creación de nuevas instituciones de educación superior (IES) con campi en entidades, regiones o municipios que carecían de oferta en este nivel educativo.

Esas acciones no se distinguieron por su planeación, coherencia o coordinación, sino por ser procesos emergentes, desorganizados y encaminados en múltiples direcciones, siguiendo la lógica de cada IES (Didou, 1997). Además, la definición del presupuesto para ampliar la cobertura de educación superior no necesariamente se guio pensando en invertir en forma progresiva en este rubro, pues desde el sexenio 1988-1994 el costo por alumno en los primeros años de gobierno se ha mantenido en un rango máximo de 66,619 pesos (2012-2018) y un mínimo de 49,669 (2018-2024) (Mendoza, 2019, en Acosta, 2020).

De acuerdo con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (Gobierno de México, 2019), la administración federal 2018-2024 implementó una serie de programas con la finalidad de asegurar la permanencia educativa en el nivel superior, como “Jóvenes escribiendo el futuro”, que consistió en apoyos económicos mensuales, enfocados en la población menor de 29 años, en situación de pobreza, preferentemente indígena o afrodescendiente, que cursaran una licenciatura escolarizada.

Asimismo, el Programa Sectorial de Educación 2020-2024 (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2020) estableció una serie de prioridades que se tradujeron en modificaciones al marco normativo de la educación superior. En concreto, el artículo 3° constitucional determinó la gratuidad educativa del nivel superior. Además, se creó la Ley General de Educación Superior (Arguello et al., 2021), que define diversos aspectos de este nivel educativo, como la equidad, obligatoriedad, cobertura, calidad, financiamiento, innovación tecnológica y regulación de las IES privadas (Acosta, 2020; Argüello et al., 2021; SEP, 2020; Gobierno de México, 2019).

Respecto a la creación de nuevas IES, la administración federal 2018-2024 expandió las universidades interculturales en los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Guanajuato, Jalisco, Sonora y Tlaxcala, aunque muchas se localizan en entidades con un bajo porcentaje de población indígena (Lloyd, 2024). También se abrieron en la Ciudad de México la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos” (desde diciembre de 2024, Universidad Nacional Rosario Castellanos) y la Universidad de la Salud. A nivel federal, se creó el programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ), enfocado en la atención de la matrícula en zonas con violencia, rezago social, marginación y nula o poca presencia de oferta de educación superior, que incluye una beca mensual de 2,800 pesos (Acosta, 2020; Gobierno de México, 2019; Maldonado, 2024).

En el caso de Oaxaca, se creó la Afrouniversidad Politécnica Intercultural, inaugurada en septiembre de 2024 (Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, 2023). Por su parte, las UBBJ, en su primera fase de implementación en 2019, establecieron 11 sedes en el estado; conforme avanzó el programa, la oferta se amplió con 12 sedes adicionales, alcanzando un total de 23 para 2024 (SEP, 2019; UBBJ, 2024).

Si bien se han registrado avances en la expansión y diversificación de la cobertura de la educación superior en México, estos han mostrado variaciones regionales y temporales a lo largo de las últimas tres décadas (Mendoza, 2022), influenciadas por recortes presupuestarios y los efectos de la pandemia por el covid-19 (Álvarez, 2024). La interacción entre estos factores ha generado desarrollos diferenciados y, en muchos casos, inequitativos en los mercados educativos de educación superior, de modo que aún persisten sectores poblacionales y regiones del país sin acceso efectivo a este nivel educativo. En 2022, la tasa neta de cobertura en zonas rurales del país fue de apenas 19.9% frente a un 42.1% en zonas urbanas (Socio-Economic Database for Latin America and the Caribbean, 2023).

Desde la perspectiva de la geografía de la educación superior, diversos estudios han señalado que los orígenes socioespaciales de la población pueden constituir barreras significativas para el acceso al nivel terciario (Hillman, 2019). Las personas provenientes de estratos sociales desfavorecidos, que suelen habitar regiones con carencias en infraestructura y servicios, no solo enfrentan mayores dificultades para ingresar a la educación superior, sino que también están subrepresentadas dentro de la matrícula.

En la primera parte del artículo exponemos las principales características de la geografía de la educación y de la geografía de los mercados educativos (GME). Posteriormente, presentamos una síntesis de investigaciones previas sobre la oferta de educación superior en Oaxaca. A continuación, analizamos datos provenientes de fuentes institucionales correspondientes al inicio y al final del sexenio 2018-2024, con el propósito de comparar los cambios en la oferta educativa en el estado. Por último, exponemos los resultados del análisis y las conclusiones derivadas de la investigación.

La geografía de la educación y los mercados de educación superior

De acuerdo con Taylor (2009), la perspectiva analítica de la geografía de la educación sostiene que los conceptos de espacio y lugar son fundamentales para el análisis de los fenómenos educativos. Esta propuesta prevé tres niveles analíticos: el macro, que abarca estudios de carácter internacional y nacional; el meso, orientado a comprender los fenómenos educativos en el ámbito regional; y el micro, enfocado en el estudio de los planteles educativos y las interacciones entre los actores involucrados en su funcionamiento.

Para comprender un fenómeno como la oferta de educación superior, es necesario analizarlo en su contexto espacial, considerando distintas escalas a lo largo del tiempo (Taylor, 2009). Esta aproximación facilita la exploración de las relaciones espaciales que configuran los fenómenos educativos y permite, a través de los distintos niveles de análisis, identificar patrones o tendencias diferenciadas dentro de un mismo territorio.

En este marco teórico destaca la perspectiva de la GME, cuyo potencial analítico radica en superar la tradicional dicotomía entre educación superior pública y privada. Su objeto de estudio es el ecosistema educativo entendido como un mercado, lo cual permite analizar la relevancia de la oferta privada en relación con la pública dentro de un contexto específico. Al centrarse en el mercado educativo de una entidad —como es el caso de Oaxaca—, este enfoque visibiliza la distribución y redistribución de los planteles en los que se provee el servicio de educación superior y se ejerce el derecho a este nivel educativo (Taylor, 2002).

El principal supuesto de la GME consiste en que, en principio, todos los consumidores son iguales, diferenciándose únicamente por su ubicación geográfica, la cual opera como una restricción en su proceso de toma de decisiones. La elección de una IES sobre otra dependerá, por ejemplo, de la cercanía o lejanía del plantel respecto al lugar de residencia del estudiante. El área resultante, definida por la relación entre la ubicación de los consumidores y la de las instituciones, configura un espacio de competencia donde se concentra la mayor parte de la dinámica del mercado educativo.

Una de las ventajas metodológicas más relevantes de esta aproximación no radica solo en su capacidad para evidenciar y comprender la manifestación socioespacial de las reformas educativas y de la competencia entre IES, sino, sobre todo, en su potencial para mostrar el traslape entre distintos tipos de indicadores socioeconómicos y la ubicación territorial de los planteles. Estos, a su vez, configuran mercados de educación superior en diferentes escalas, que evidencian fenómenos como la concentración, el aislamiento, la diversificación y la expansión de la oferta educativa en un territorio determinado (Taylor, 2002).

Desde la perspectiva de la GME, las IES son concebidas como productoras, encargadas de proveer el servicio educativo, entendido en este enfoque como una mercancía. El estudiantado potencial es caracterizado como consumidor. Este marco analítico permite identificar con claridad si la población de un territorio determinado cuenta con productores y mercancías educativas de nivel superior —sin importar el tipo de sostenimiento— y, en caso afirmativo, quiénes poseen las condiciones socioeconómicas necesarias para convertirse en consumidores. De este modo, es posible evaluar el nivel de selectividad o de equidad que caracteriza a un mercado educativo específico.

Esta perspectiva resulta en especial relevante, ya que los consumidores perciben y se vinculan con este espacio de diversas maneras, lo que arroja resultados diferenciados que reflejan sus divisiones de clase (Taylor, 2002).

En vista de los objetivos de este análisis, tres componentes de los mercados educativos son importantes:

- El espacio institucional: área definida burocráticamente en la que se brinda el servicio de educación superior. Su desarrollo histórico y la naturaleza geográfica del espacio institucional ayudan a comprenderlo.

- Los productores: desde la perspectiva de la GME, las IES son las organizaciones que brindan el producto que adquiere el consumidor. Se diferencian por el desempeño general de sus alumnos o por la reputación que la escuela tiene entre la población local. Sin embargo, el núcleo de su comprensión al interior del mercado educativo es su ubicación. En vista de los objetivos de nuestra investigación, esta dimensión considera, a su vez:

- La proximidad entre las IES: las características de los campi adyacentes afectarán su oferta y su demanda.

- La función comunitaria de la IES: la provisión local del servicio de educación superior puede satisfacer las necesidades y aspiraciones de su localidad.

- La accesibilidad de la IES para los consumidores: esto incluye tanto el servicio de transporte escolar por parte de la IES como la existencia de transporte público y vías de comunicación que permitan acceder al campus.

- Los consumidores: población que, potencialmente, podría acceder a una IES. Sus decisiones deben considerarse en el contexto de limitaciones estructurales que enfrenta todo mercado educativo, y que se distribuyen en términos socioespaciales de manera desigual, como las formas de capital (Bourdieu 2000). Así, la principal limitación para la elección de una IES desde la perspectiva de la GME es la cantidad de opciones disponibles, determinada, a su vez, por la ubicación socioespacial de las familias de los consumidores.

El espacio de competencia de los mercados educativos se define por la localización de las IES y de sus consumidores potenciales. Algunos planteles se sitúan en zonas donde, inevitablemente, se concentra una mayor demanda, lo que implica una mayor intensidad de competencia entre proveedores; en otros casos, se ubican en áreas con una oferta más amplia en relación con la demanda existente. Así, la intensidad de la competencia varía en función de la configuración escalar de los productores, los bienes educativos ofrecidos y los consumidores. Estas dimensiones permiten evaluar la equidad del mercado en la provisión de educación superior, por lo que la perspectiva de la GME constituye una herramienta analítica clave para examinar en detalle las desigualdades sociales en el ejercicio del derecho a la educación, tanto en el proceso de elección como en los efectos derivados de los mecanismos del mercado.

Si bien algunos estudios previos centrados en la entidad han destacado la importancia del análisis socioespacial de la oferta de educación superior (González et al., 2022; Mejía et al., 2023), estos han desatendido la dimensión temporal, indispensable para comprender de forma integral los procesos de transformación, expansión y descentralización de la educación terciaria en Oaxaca. En este sentido, la propuesta analítica de Vanderstraeten et al. (2012) subraya la relevancia de incorporar la variable temporal en los estudios comparativos sobre la distribución de la oferta educativa. Solo mediante esta perspectiva es posible analizar con mayor profundidad los procesos de configuración y reconfiguración de los mercados educativos en un territorio específico, como el caso de Oaxaca.

Esta investigación analiza los patrones de emplazamiento territorial de los campus de educación superior en las distintas regiones de la entidad, al inicio y al final del sexenio 2018-2024. El propósito es identificar los procesos de concentración, aislamiento y expansión de la oferta educativa a nivel terciario en el territorio oaxaqueño, de modo que puedan observarse los cambios y continuidades ocurridos durante dicho periodo. Examinar las variaciones regionales, transregionales e interregionales no solo permite comprender la configuración de los distintos mercados educativos en el estado, sino que también posibilita evaluar la pertinencia socioespacial de las políticas de expansión de la educación superior implementadas. En consecuencia, este estudio contribuye a identificar las implicaciones que dichas dinámicas podrían tener en el diseño de futuras políticas públicas orientadas a garantizar un acceso más equitativo a la educación superior en Oaxaca.

La oferta de educación superior en Oaxaca: un estado de la cuestión

En Oaxaca son escasos los estudios que han abordado de manera sistemática la cobertura y el acceso a la educación superior. Uno de los más relevantes es el de Gil et al. (2009), quienes dedicaron un capítulo específico al caso de esta entidad, debido a su baja tasa bruta de cobertura —17.1% para el ciclo 2005-2006—. Asimismo, destacaron que, en ese periodo, solo 23 de los 570 municipios del estado contaban con instituciones de educación superior. El municipio de Oaxaca de Juárez concentraba más de la mitad de la matrícula total, y junto con Juchitán de Zaragoza y San Juan Bautista Tuxtepec, reunía aproximadamente el 70%. La mayor parte de la matrícula se localizaba en las regiones de Valles Centrales e Istmo de Tehuantepec, consideradas en ese momento las zonas con mejor conectividad, mayores niveles de desarrollo humano y creciente dinamismo económico, en particular en el sector servicios.

Años más tarde, el estudio de Székely (2013) aportó nuevos elementos para comprender la situación de la oferta y el acceso a la educación superior en la entidad. En primer lugar, confirmó que, a pesar del crecimiento en el número de IES, Oaxaca continuaba registrando una de las tasas de cobertura más bajas del país (18.1%), debido a que dicho crecimiento fue más lento en comparación con el promedio nacional. Entre las causas señaladas para explicar esta baja cobertura se encontraba no solo la escasez de espacios educativos, sino también el reducido porcentaje de estudiantes que lograban transitar por completo el sistema educativo hasta llegar al nivel superior. Para el ciclo escolar 2010-2011, mientras que a nivel nacional 43 de cada 100 estudiantes que ingresaban a la primaria accedían a la educación superior, en Oaxaca solo lo hacían 20, y de estos, menos del 60% lograban concluir una carrera universitaria (Székely, 2013).

Posteriormente, Quiroz y Ochoa (2015) identificaron que en Oaxaca existían tres subsistemas con mayor presencia: las escuelas normales públicas, con sedes en seis de las ocho regiones del estado, en particular concentradas en los Valles Centrales y la Mixteca; los institutos tecnológicos, distribuidos también en seis regiones, con mayor representación en el Istmo y la Mixteca; y las universidades públicas estatales de apoyo solidario, integradas al sistema de universidades estatales de Oaxaca, con presencia en las ocho regiones de la entidad.

Con base en la información de Quiroz y Ochoa (2015), las regiones con menor oferta de educación superior en la entidad eran la Cañada, la Sierra Sur y la Sierra Norte. Las IES en estas regiones fueron establecidas durante la década de 2000, lo cual implica que, antes de dicho periodo, no existía oferta pública en esos territorios. En 2010, estas mismas regiones concentraban el mayor porcentaje de población con altos niveles de marginación: la Cañada registraba un 81%, la Sierra Sur, un 57% y la Sierra Norte, un 47%. Estos datos sugieren una clara correlación entre altos niveles de marginación y una menor disponibilidad de oferta educativa en el nivel superior.

Por su parte, López y Reyes (2017) reportaron que, entre 2002 y 2012, se abrieron en Oaxaca 13 nuevos campus de educación superior pública y 22 de sostenimiento privado. El número de instituciones privadas creció y se concentró en las regiones más densamente pobladas del estado. La mayor parte de las IES, tanto públicas como privadas, se ubicaban en la región de los Valles Centrales, seguida por el Istmo, la Mixteca y la Costa.

En el ciclo 2017-2018, Oaxaca presentó una tasa bruta de cobertura de 19.7%, lo que representó una diferencia de 19 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional (38.4%) y una brecha aún mayor respecto a la Ciudad de México (97.5%) (Mendoza, 2018).

En un reporte más reciente, Mendoza (2022) identificó que la matrícula conjunta de técnico superior universitario y licenciatura en Oaxaca creció menos del 50% entre los ciclos escolares 2006-2007 y 2018-2019. Asimismo, al comparar la variación porcentual de la matrícula de licenciatura por entidad federativa en ese mismo periodo, Oaxaca se ubicó en el último lugar, con un crecimiento de apenas 26%. Además, la brecha en la tasa bruta de cobertura respecto al promedio nacional se amplió en forma considerable, al pasar de −7.3% al −18.3%. Esto consolidó a Oaxaca como la entidad con el peor desempeño en cobertura de educación superior a nivel nacional (Mendoza, 2022).

González et al. (2022) analizaron la distribución territorial de la oferta de educación superior en Oaxaca desde los enfoques de la justicia espacial y el derecho al acceso educativo. Sus hallazgos indican que dicha oferta no solo es desigual, sino también inequitativa e injusta a nivel estatal, regional, interregional e intrarregional. Además, concluyen que el mero incremento de planteles no modifica las tendencias históricas; para lograr un impacto real, es necesario replantear la lógica de ubicación y priorizar espacios con mayores niveles de marginación.

Finalmente, Mejía et al. (2023) identificaron una segmentación diferenciada en los mercados de educación superior en Oaxaca. Por un lado, evidenciaron una fuerte concentración en zonas metropolitanas con buena conectividad, actividad económica terciaria y bajo porcentaje de población indígena. Por otro, en las regiones rurales, con acceso limitado y economías basadas en la agricultura y ganadería de subsistencia, la oferta educativa es escasa o inexistente, lo que afecta en especial a comunidades indígenas. Los autores concluyen que la suma de bajo nivel socioeconómico, ruralidad, lejanía geográfica y origen étnico genera barreras acumulativas para el acceso educativo.

Este panorama, en conjunto con otros hallazgos, permite observar tendencias claras: el lento crecimiento de la matrícula conjunta de técnico superior universitario y licenciatura entre 2006–2007 y 2018–2019 (Mendoza, 2022); una de las tasas brutas de cobertura más reducidas del país desde el año 2000 (Bautista y Briseño, 2023), con una ligera mejora en la última década (Gil et al., 2009; Mendoza, 2018, 2022); una oferta educativa concentrada en los Valles Centrales y la Mixteca, mientras gran parte del estado carece de IES (Gil et al., 2009; Reyes y López, 2015); y finalmente, una distribución espacial diferenciada según niveles de marginación, desarrollo socioeconómico y tipo de subsistema institucional (González et al., 2022; Mejía et al., 2023; Quiroz y Ochoa, 2015).

Partiendo de la perspectiva de la GME (Taylor, 2002), efectuamos un análisis comparativo para identificar tendencias y transformaciones en la oferta de educación superior en Oaxaca entre los ciclos escolares 2018–2019 y 2023–2024. Seleccionamos este estado debido a que, pese a contar con una de las tasas brutas de cobertura más bajas en ese nivel educativo (Mendoza, 2022), ha sido objeto de escasa investigación. Este estudio busca revelar cómo ha evolucionado la oferta estatal en términos tanto temporales como espaciales. Resulta relevante analizar si la creación o desaparición de IES ha facilitado o entorpecido el acceso en zonas caracterizadas por altos niveles de pobreza, elevada proporción de población indígena, bajos promedios de escolaridad y significativa dispersión territorial, como es el caso de Oaxaca.

El mercado de educación superior en Oaxaca. Ciclos escolares 2018-2019-2023-2024

Metodología

En este apartado presentamos una comparación de la oferta general de educación superior pública y privada en Oaxaca al comienzo y al final del sexenio 2018–2024. Empleamos los marcos teóricos de la GME desarrollados por Taylor (2002, 2009) e incorporamos además la dimensión temporal propuesta por Vanderstraeten et al. (2012).

El análisis se desarrolló mediante dos enfoques complementarios. El primero examina la oferta y la matrícula a nivel estatal, mientras que el segundo se centra en su distribución en las ocho regiones de la entidad. Para ello, elaboramos tablas y mapas utilizando datos del Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa (SICEE) de la SEP, los cuales incluyen información desagregada por modalidad (normal y licenciatura) y tipo de sostenimiento (público y privado). Además, incorporamos datos sobre la distribución y matrícula de las UBBJ en Oaxaca, correspondiente a octubre de 2024, los cuales no están disponibles en el citado sistema y, por ello, las obtuvimos del sitio web institucional. En el análisis de matrícula también consideramos variables demográficas y sociales como sexo, tipo de sostenimiento, pertenencia étnica y región.

En este análisis del espacio administrativo cubierto por la oferta de educación superior se incorporó la capa de zonas metropolitanas del Sistema Urbano Nacional (Conapo, 2018). Aunque en diciembre de 2024 ya se había actualizado la versión de 2020 del sistema, aún no era posible acceder a los datos vectoriales necesarios para integrarla en nuestro análisis.

Desde la perspectiva de la GME, las instituciones académicas se conciben como productores (Taylor, 2002). En los mapas que se incluyen en este artículo cada plantel está representado como un polígono cuya intensidad cromática indica el grado de concentración de la oferta (proximidad entre planteles). La función comunitaria se analiza mediante el impacto que estas instituciones tienen dentro de cada región, mientras que la accesibilidad se representa a través de las redes de carreteras federales y estatales. Estos datos se obtuvieron de la Red Nacional de Caminos del INEGI para 2018 y 2024.

Para describir la demanda educativa, consideramos dos indicadores principales: las zonas metropolitanas —caracterizadas por bajos niveles de marginación, menor proporción de población indígena y predominio del sector servicios (González et al., 2022; Mejía et al., 2023)— y el grado de marginación municipal (Conapo, 2020) en las sedes de las UBBJ. Todo el procesado de datos geoespaciales se realizó en el SIG QGIS (versión 3.34.11).

Los productores y consumidores en la GME de Oaxaca

De acuerdo con los datos de la SEP, para el ciclo 2018-2019 había 128 escuelas de educación superior en Oaxaca: 67 públicas (52.34%) y 61 privadas (47.66%). Para el ciclo 2023-2024, la SEP reportó 152 escuelas: 79 públicas (51.97%) y 73 privadas (48.03%). A estas cifras deben agregarse las 23 sedes de las UBBJ, de modo que la participación en el mercado educativo de las escuelas públicas fue de 58.29% y la de las escuelas privadas, de 41.71%.

Sin tomar en cuenta las sedes de las UBBJ, la variación de las IES públicas durante el sexenio fue del 17.91%. Esto significa que el programa de las UBBJ representó un incremento del 29.11% respecto de las 79 IES públicas reportadas para el ciclo 2023-2024, y un 52.24% con respecto al total de IES públicas durante todo el sexenio. En el caso de las escuelas privadas, se presentó un decrecimiento del 19.67% en su participación en el mercado de educación superior (véase tabla 1).

Tabla 1. Número de escuelas de educación superior en Oaxaca, ciclos 2018-2019/2023-2024

|

IES |

2018-2019 |

Porcentaje |

2023-2024 |

Porcentaje |

Variación |

|

Públicas |

67 |

52.3 |

79 |

45.1 |

17.91% |

|

102 (+ UBBJ) |

58.3 |

52.24% |

|||

|

Privadas |

61 |

47.7 |

73 |

41.7 |

-19.67% |

|

Total |

128 |

100.0 |

175 |

100.0 |

36.7% |

Fuente: Elaboración a partir de los datos del SICEE (SEP, 2024a) y de las UBBJ (2024).

Los 570 municipios de Oaxaca suelen organizarse en ocho regiones: Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Papaloapan, Sierra Sur, Sierra Norte y Valles Centrales. Al observar los cambios en la oferta de educación superior por región, identificamos diferencias socioespaciales significativas. Como observamos en la tabla 1, al finalizar el sexenio se registraron 47 escuelas más, lo que representa un crecimiento del 36.7%, del cual casi la mitad corresponde a la apertura de sedes de las UBBJ.

También destaca la diferencia en el comportamiento de la oferta pública y privada. Si bien al término del sexenio se contabilizaron 35 escuelas públicas más (un incremento del 52.2%) y 12 nuevas instituciones privadas, al analizar el conjunto del mercado de educación superior se observa un decrecimiento del 19.2% en la participación de las IES privadas.

Cuando examinamos con mayor detalle el comportamiento del mercado de educación superior a nivel regional, surgen patrones diferenciados (véase tabla 2).

Tabla 2. Número de escuelas de educación superior en Oaxaca, ciclos 2018-2019/2023-2024, por región

|

Región |

2018-2019 |

2023-2024 |

|||||||||

|

Públicas |

Privadas |

Total |

Públicas |

Privadas |

Total |

Variación |

UBBJ |

Total |

Variación |

Diferencia entre las variaciones |

|

|

Cañada |

1 |

1 |

2 |

1 |

0 |

1 |

- 50 % |

2 |

3 |

50 % |

100% |

|

Sierra Norte |

2 |

0 |

2 |

2 |

0 |

2 |

0 % |

1 |

3 |

50 % |

50% |

|

Sierra Sur |

3 |

0 |

3 |

4 |

1 |

5 |

66.67 % |

2 |

7 |

133.33 % |

67% |

|

Papaloapan |

5 |

4 |

9 |

6 |

4 |

10 |

11.11 % |

3 |

13 |

44.44 % |

33% |

|

Costa |

8 |

7 |

15 |

10 |

8 |

18 |

20 % |

4 |

22 |

46.67 % |

27% |

|

Istmo |

9 |

11 |

20 |

12 |

12 |

24 |

20 % |

3 |

27 |

35 % |

15% |

|

Mixteca |

10 |

5 |

15 |

12 |

7 |

19 |

26.67 % |

5 |

24 |

60 % |

33% |

|

Valles Centrales |

29 |

33 |

62 |

32 |

41 |

73 |

17.74 % |

3 |

76 |

22.58 % |

5% |

|

Total |

67 |

61 |

128 |

79 |

73 |

152 |

18.75 % |

23 |

175 |

36.72 % |

18% |

Fuente: Elaboración a partir de los datos del SICEE (SEP, 2024a) y de las UBBJ (2024).

Una primera tendencia que se desprende de la tabla 2 es que el crecimiento de la oferta de educación superior fue desigual entre las regiones del estado. Es posible distinguir tres grupos: regiones con crecimiento mínimo en números absolutos, con solo una escuela adicional (Cañada y Sierra Norte); regiones con un crecimiento moderado, entre cuatro y seis nuevas instituciones (Sierra Sur, Papaloapan y Costa); y regiones con una expansión más notoria, con incrementos que oscilan entre siete y catorce planteles (Istmo, Mixteca y Valles Centrales). Resulta significativo que las regiones que ya concentraban mayor oferta educativa experimentaron un crecimiento más acelerado, mientras que aquellas con menor presencia institucional registraron apenas cambios. Así, aunque el crecimiento estatal fue del 36.7%, las regiones de la Cañada y Sierra Norte prácticamente no se beneficiaron de este incremento.

Al examinar de manera específica el crecimiento asociado a las UBBJ, observamos que las desigualdades regionales persisten. La región de la Sierra Norte sumó un solo plantel a su oferta existente; tanto la Cañada como la Sierra Sur añadieron dos nuevas sedes. En contraste, las regiones de Papaloapan, Istmo y Valles Centrales incrementaron su oferta en tres planteles cada una, mientras que la Costa y la Mixteca sumaron cuatro y cinco sedes, en ese orden.

Por otra parte, la distribución del crecimiento entre las instituciones públicas y privadas revela disparidades aún más acentuadas. Mientras que el sector público experimentó un crecimiento en todas las regiones, con un rango que va de una nueva escuela (Sierra Norte) hasta siete (Mixteca), el privado muestra un comportamiento más errático y limitado. En algunas regiones, como la Sierra Norte, no hubo incorporación de nuevos planteles privados; en la Cañada, incluso desapareció la única institución privada registrada. La Sierra Sur apenas sumó una escuela. Otras regiones, como Papaloapan, mantuvieron su número de planteles privados sin cambios, mientras que en la Costa, Istmo y Mixteca los incrementos fueron modestos, con uno o dos planteles nuevos. Solo la región de Valles Centrales reportó una expansión significativa del sector privado, al sumar nueve nuevas instituciones, lo que evidencia un patrón de concentración que refuerza su condición de centro educativo.

Estas cifras permiten delinear con mayor precisión las tendencias y contrastes en el crecimiento del mercado educativo durante el sexenio 2018-2024. Si bien se confirma el carácter territorialmente diferenciado de la expansión, también resulta evidente que la distribución de la oferta privada es aún más desigual que la pública. Para representar en forma gráfica estas dinámicas y facilitar una mejor comprensión del panorama que ofrece la GME en Oaxaca, elaboramos dos mapas: uno correspondiente al ciclo escolar 2018-2019 y otro al ciclo 2023-2024, los cuales permiten visualizar la concentración o ausencia de oferta educativa en las distintas regiones del estado.

El espacio y la accesibilidad en el GME de Oaxaca

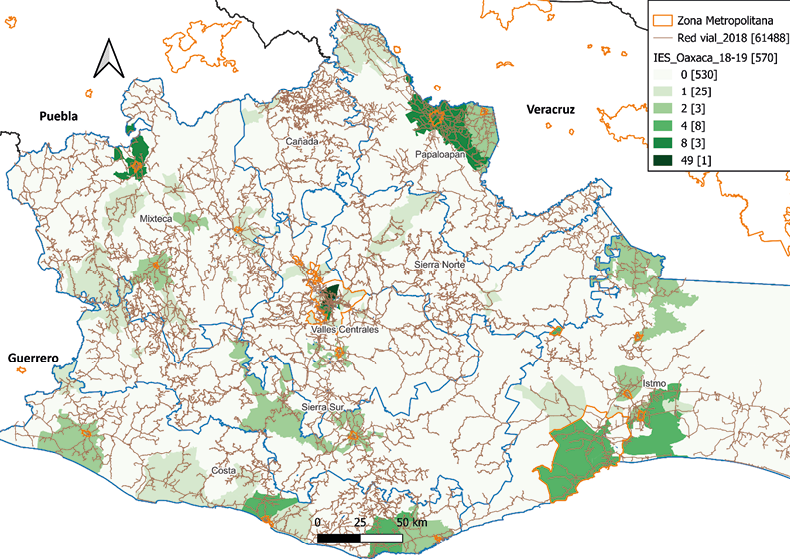

El mapa 1 muestra la oferta de educación superior en Oaxaca durante el ciclo escolar 2018-2019, e incluye cinco capas de información: en líneas negras se delimitan las entidades federativas; los polígonos trazados en azul representan las ocho regiones administrativas del estado; los contornos en color naranja indican las zonas metropolitanas; las líneas en ocre señalan la red de carreteras federales y estatales; finalmente, los polígonos en tonalidades verdes representan la concentración de planteles: a mayor intensidad del color, mayor es la concentración de instituciones, y viceversa.

Un primer elemento que apreciamos en este mapa, y que no es evidente en los cuadros estadísticos, es que, para el ciclo 2018-2019, un total de 430 municipios de Oaxaca no contaban con ningún plantel de educación superior, lo que equivale al 92.9% del total. Un segundo aspecto relevante es que en 25 de los municipios que sí disponían de oferta, esta se limitaba a una sola institución. Solo 14 municipios contaban con entre dos y ocho planteles, y únicamente la capital del estado concentraba una oferta amplia, con 49 escuelas.

Asimismo, el mismo mapa permite identificar con claridad los polos de concentración de la oferta educativa, representados en tonos verdes más intensos. Estos se localizan, principalmente, en la capital del estado; al norte, en las regiones de Papaloapan y la Mixteca; y al sur, en el Istmo de Tehuantepec. En contraste, destacan extensas áreas con baja o nula presencia institucional, también denominadas desiertos educativos (Hillman, 2019), que abarcan las regiones de la Cañada, Sierra Norte y Sierra Sur.

Mapa 1. Oferta de educación superior en Oaxaca, ciclo 2018-2019

Fuente: Elaboración con base en datos del SICEE (SEP, 2024a),

Sistema Urbano Nacional (Conapo, 2018), INEGI (2024) y UBBJ (2024).

Siguiendo con el mapa 1, observamos que el espacio institucional de la oferta de educación superior se localiza principalmente dentro o en los alrededores de las zonas metropolitanas, donde también se concentra la infraestructura carretera. En contraste, fuera de estas zonas, conforme aumenta la distancia respecto a los polos de concentración, tanto la oferta educativa como las vías de acceso se reducen y dispersan. Esta tendencia se replica al interior de las ocho regiones del estado.

La concentración de la oferta educativa también ofrece indicios sobre la distancia entre instituciones y el nivel de competencia por la demanda estudiantil. En sentido estricto, solo pueden considerarse como verdaderos mercados educativos cinco de las ocho regiones, ya que en las regiones de la Cañada, la Sierra Sur y la Sierra Norte la oferta se reduce a apenas dos o tres planteles. En estas regiones, la distancia entre escuelas es considerable, lo cual sugiere que, desde una perspectiva institucional, su radio de captación debería ser amplio.

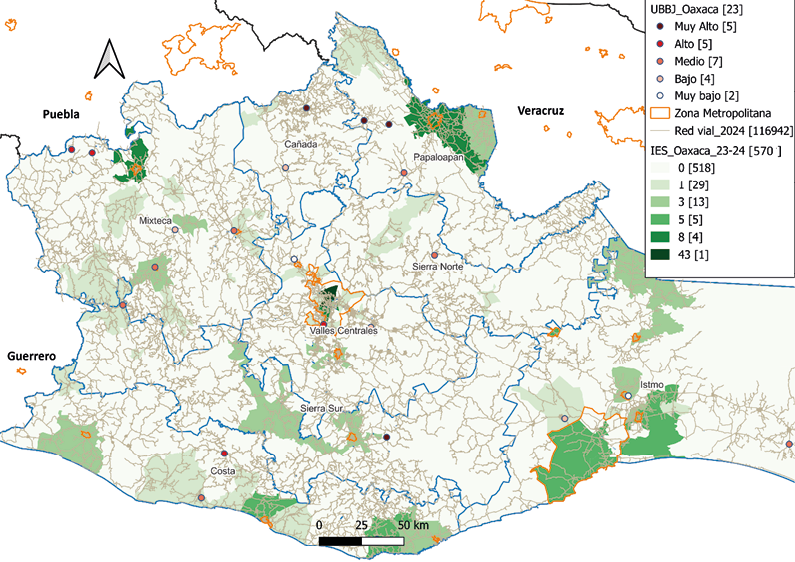

Para identificar los cambios en la configuración de los mercados de educación superior al cierre del sexenio 2018-2024, elaboramos el mapa 2. Este se construyó con las mismas capas de información del mapa 1, pero incorporando los datos del ciclo escolar 2023-2024 y la red de carreteras actualizada a 2024. Además, integramos una nueva capa de puntos que indica la ubicación de las sedes de las UBBJ y el grado de marginación de los municipios en que se encuentran.

En el mapa 2 advertimos cambios notables en los mercados educativos de la entidad. El número de municipios sin oferta de educación superior se redujo a 518 en 2023-2024, lo que representa el 88.2%. Se instalaron 15 sedes de las UBBJ en zonas sin oferta previa, y el número de municipios con una escuela aumentó de 25 a 29. Además, 22 municipios ya contaron con entre tres y ocho instituciones. En contraste, en la capital del estado disminuyó la oferta: pasó de 49 a 43 escuelas.

A pesar de estos ajustes y la descentralización de la oferta, los polos de concentración y los desiertos educativos se mantuvieron casi inalterados. Sin embargo, las UBBJ provocaron al menos dos efectos concretos: primero, abrieron sedes en 15 municipios que carecían de oferta; segundo, al interior de las regiones, contribuyeron a una desconcentración: 17 de las 23 sedes se ubicaron fuera o lejos de zonas metropolitanas.

Mapa 2. Oferta de educación superior en Oaxaca, ciclo 2023-2024

Fuente: Elaboración con base en datos del SICEE (SEP, 2024a), Sistema Urbano Nacional

(Conapo, 2018), INEGI (2024) y UBBJ (2024).

La desconcentración generada por las sedes de las UBBJ ha acercado e incrementado la oferta de educación superior para consumidores potenciales que residen fuera de las zonas metropolitanas, en particular en municipios con altos grados de marginación, elevado porcentaje de población indígena y economías locales centradas en actividades primarias de autoconsumo (Mejía et al., 2023; González et al., 2022). El mapa 2 muestra que 10 de las 23 sedes de las UBBJ se localizan en municipios con grado de marginación alto o muy alto, lo que implica llevar la oferta educativa a algunos de los territorios más pobres del estado, donde antes no existía ninguna institución o solo había un plantel.

Es relevante destacar dos aspectos vinculados con la red vial. En primer lugar, las sedes de las UBBJ están situadas sobre o cerca de carreteras, lo que sugiere una instalación estratégica que no solo cubre zonas sin oferta educativa previa, sino que también garantiza accesibilidad territorial. En segundo lugar, observamos un notable incremento en la infraestructura carretera: mientras que en 2018 Oaxaca contaba con 61,488 kilómetros de vías, para el final del sexenio 2023-2024 esta cifra ascendió a 116,942 kilómetros, lo que representa un crecimiento del 190 %. Este aumento en las vías de comunicación tiene efectos directos sobre la GME, al facilitar el acceso tanto a servicios como a mercancías, incluida la educación superior.

Los consumidores: la matrícula de educación superior en Oaxaca. Ciclos escolares 2018-2019 y 2023-2024

Para el ciclo escolar 2018–2019, la matrícula escolarizada en Oaxaca ascendió a 71,697 estudiantes, de los cuales el 77.8% asistió a una IES pública. Para el ciclo 2023–2024, los datos del SICEE reportan una matrícula de 72,324 alumnos, con el 79.4% matriculado en una IES pública. Excluyendo la matrícula de las sedes de la UBBJ, el incremento de la matrícula durante el sexenio fue de solo 0.87% (véase tabla 3).

Tabla 3. Matrícula de educación superior en Oaxaca, ciclos 2018-2019 y 2023-2024, por sexo

|

Sector |

2018-2019 |

2023-2024 |

Variación |

||||||

|

Hombres |

Mujeres |

Total |

Hombres |

Mujeres |

Total |

Hombres |

Mujeres |

Total |

|

|

Público |

27,514 |

28,259 |

55,773 |

26,818 |

30,649 |

57,467 |

-2.52 |

8.48 |

3.03 |

|

Privado |

6,434 |

9,490 |

15,924 |

5,618 |

9,239 |

14,857 |

-12.68 |

-2.64 |

-6.7 |

|

Total |

33,948 |

37,749 |

71,697 |

32,436 |

39,888 |

72,324 |

-4.45 |

5.66 |

0.87 |

Fuente: Elaboración con base en datos del SICEE (SEP, 2024a).

La tabla 3 presenta únicamente la información reportada por la SEP, sin incluir la matrícula de las UBBJ (4,100 alumnos), debido a que sus registros no desagregan los datos por sexo. A pesar de esta limitación, identificamos algunas tendencias relevantes. La primera es el aumento proporcional de mujeres en la matrícula total: en el ciclo 2018–2019 representaban el 52.6% del alumnado, y para el ciclo 2023–2024 alcanzaron el 55.1%. Esta tendencia también se reproduce en el sector público, en el cual las mujeres pasaron del 50.7% al 53.3%.

El cambio más notable se encuentra en el sector privado, que sufrió una disminución tanto en términos absolutos (−1 067 estudiantes) como en su participación relativa dentro del mercado educativo (una caída del −6.7%). Al analizar la matrícula privada por sexo, observamos una disminución más pronunciada en la población masculina (−12.68%) en comparación con la femenina (−2.64%). Esta diferencia sugiere que las mujeres han mantenido una mayor estabilidad en su participación en instituciones privadas, mientras que los hombres han abandonado este tipo de escuelas en mayor proporción.

Si incorporamos los 4,100 estudiantes de las UBBJ a la matrícula total, el crecimiento real durante el sexenio alcanza un 6.59% (véase tabla 4). Este dato permite matizar la aparente estabilidad que sugiere la matrícula oficial reportada por la SEP.

Finalmente, cuando el análisis pasa de la escala estatal a la regional, emergen diferencias más específicas en cuanto a la distribución territorial y la dinámica del acceso a la educación superior.

Tabla 4. Matrícula de educación superior en Oaxaca, ciclos 2018-2019 y 2023-2024, por región

|

Región |

2018-2019 |

% |

SEP (2023-2024) |

% |

UBBJ (2024) |

% |

Total (2024) |

Variación 2023-2024 Sin UBBJ |

Variación 2023-2024 SEP/UBBJ |

Variación 18-19/ Total |

|

Sierra Norte |

306 |

0.43 |

407 |

0.56 |

136 |

3.32 |

543 |

33 % |

25.05% |

77.45 % |

|

Cañada |

415 |

0.58 |

282 |

0.39 |

374 |

9.12 |

656 |

-32.04 % |

57.01% |

58.07 % |

|

Sierra Sur |

2,519 |

3.51 |

3,030 |

4.19 |

213 |

5.20 |

3,243 |

20.28 % |

6.57% |

28.74 % |

|

Costa |

5,692 |

7.94 |

4,672 |

6.46 |

638 |

15.56 |

5,310 |

-17.91 % |

12.02% |

-6.71 % |

|

Papaloapan |

5,277 |

7.36 |

6,064 |

8.38 |

552 |

13.46 |

6,616 |

14.91 % |

8.34% |

25.37 % |

|

Mixteca |

7,005 |

9.77 |

6,713 |

9.28 |

841 |

20.51 |

7,554 |

-4.16 % |

11.13% |

7.83 % |

|

Istmo |

9,569 |

13.35 |

11,490 |

15.89 |

726 |

17.71 |

12,216 |

20.07 % |

5.94% |

27.66 % |

|

Valles |

40,914 |

57.07 |

39,666 |

54.84 |

620 |

15.12 |

40,286 |

-3.05 % |

1.54% |

-1.53 % |

|

Total |

71,697 |

100.00 |

72,324 |

100.00 |

4,100 |

100.00 |

76,424 |

0.87 % |

5.36% |

6.59 % |

Fuente: Elaboración a partir de los datos del SICEE (SEP, 2024a) y de las UBBJ (2024).

Una tendencia general evidente en la tabla 4 es que, sin considerar la matrícula aportada por las UBBJ, en cuatro regiones del estado (Cañada, Costa, Mixteca y Valles Centrales) la matrícula escolarizada presentó una disminución. Incluso al incorporar los 4,100 estudiantes inscritos en las UBBJ, se mantiene una reducción en el número de alumnos en la región de la Costa (−382) y en los Valles Centrales (−628).

Este fenómeno resulta relevante si se contrasta con el crecimiento en la oferta educativa. En la Costa, el número de escuelas de educación superior pasó de 15 a 24, mientras que en los Valles Centrales aumentó de 62 a 76. Es decir, a pesar del incremento en el número de instituciones, la matrícula disminuyó, lo que sugiere un posible problema de demanda, saturación del mercado o desajuste entre la oferta educativa y las necesidades del estudiantado.

En contraste, en el resto de las regiones la matrícula se incrementó, con variaciones que van desde los 237 nuevos estudiantes en la Sierra Norte hasta los 2,647 en el Istmo. Este crecimiento podría estar vinculado con una mayor pertinencia de la oferta, una mejor accesibilidad, o una menor saturación previa en comparación con las regiones donde la matrícula decreció.

En cuanto a la educación privada, el análisis revela una participación estancada y cada vez menos significativa dentro del sistema de educación superior en Oaxaca. No obstante que la matrícula total apenas creció 0.87 % durante el sexenio 2018–2024, el porcentaje de estudiantes inscritos en instituciones públicas aumentó del 77.8 % al 79.4 %, lo que implicó una disminución proporcional en el sector privado, que pasó de representar el 22.2% al 20.6%.

Este descenso, aunque leve, refleja la incapacidad del sector privado para crecer o ampliar su cobertura, sobre todo en un contexto donde la expansión territorial de la oferta pública —impulsada por las UBBJ y la mejora de la infraestructura vial— logró llegar a municipios históricamente excluidos del acceso a la educación superior. En tanto el sector público aumentó su presencia en regiones marginadas, el privado mantuvo su concentración en zonas metropolitanas, sin lograr consolidarse en nuevos mercados educativos. Esta situación evidencia la necesidad urgente de que las IES privadas replanteen su modelo institucional, su accesibilidad territorial y su pertinencia académica, si desean conservar relevancia y contribuir con un impacto público significativo en contextos de alta vulnerabilidad social.

Conclusiones

A pesar de las dificultades derivadas de la pandemia de covid-19, la oferta de educación superior en Oaxaca aumentó notablemente durante el sexenio 2018-2024: en el ciclo 2006-2007 había 49 instituciones, y en 2023-2024 ya eran 175, es decir, un aumento del 250%. La distribución territorial también cambió: mientras que en 2005-2006 solo 23 de los 570 municipios contaban con al menos una institución, para 2023-2024 esa cifra se elevó a 67 (incluyendo las sedes de las UBBJ), lo que representa un incremento del 191.3%. Durante 2018-2024, la oferta estatal creció un 36.7%, de los cuales las UBBJ aportaron un 17.9%. No obstante, este crecimiento fue desigual: las zonas metropolitanas concentraron la mayor parte de la expansión.

La desconcentración territorial se acentuó: municipios sin oferta bajaron de 530 a 503, mientras que surgieron 15 sedes de UBBJ en desiertos educativos, lo que supuso un incremento del 67.5 % en accesibilidad territorial. Además, 17 de las 23 sedes están ubicadas fuera de polos metropolitanos.

Este análisis muestra que durante el sexenio 2018-2024 se registraron tanto cambios como continuidades en los mercados de educación superior en Oaxaca. Los principales cambios se relacionan con el incremento del número de instituciones y su establecimiento en localidades previamente desprovistas de oferta educativa, alejadas de los polos tradicionales. No obstante, persisten tendencias históricas, como la concentración de la oferta en la capital del estado, en la región de Valles Centrales y en las zonas metropolitanas. En este sentido, a pesar del crecimiento y la desconcentración observados, no se consolidaron nuevos mercados de educación superior durante el periodo referido.

En regiones con alta concentración de oferta educativa —como Valles Centrales—, la incorporación de una nueva institución no genera transformaciones significativas en la estructura del mercado educativo. En contraste, en regiones con baja presencia institucional, como la Cañada, la apertura de un solo plantel representa un cambio relevante. En contextos de alta concentración, el radio de captación de las instituciones es reducido por la competencia cercana entre planteles; en cambio, en zonas con escasa o nula oferta, las instituciones pueden captar estudiantes de un territorio mucho más amplio.

Durante el sexenio 2018-2024, el crecimiento de la matrícula de educación superior en Oaxaca fue del 6.5%; esto, si sumamos los datos reportados por el SICEE (SEP, 2024a) y las UBBJ (2024). Sin considerar a las UBBJ, el incremento fue apenas del 0.87%. Si bien la matrícula aumentó a nivel estatal, esta tendencia no fue homogénea en las regiones: en dos de ellas, Valles Centrales (-1.53%) y la Costa (-6.71%), la matrícula se redujo, a pesar del aumento de la oferta y de la instalación de nuevas sedes de las UBBJ.

En cuanto a la tasa de cobertura en modalidad escolarizada, se registró un leve retroceso: pasó del 20% en el ciclo 2018-2019 (SEP, 2019) al 19.7% en 2023-2024 (SEP, 2024b). En términos históricos, la brecha de la tasa bruta de cobertura que Oaxaca ha mantenido respecto a la media nacional en el nivel superior fluctuó del -5.5% en el ciclo 2000-2001 al -19.8 % en el ciclo 2020-2021 (Álvarez, 2024). Esta última cifra evidencia que el ritmo de crecimiento de dicha tasa en la entidad es insuficiente y contribuye a un creciente rezago respecto al promedio nacional.

Durante el sexenio 2018-2024 aumentó la oferta de educación superior (pública y privada) en Oaxaca: se instalaron 23 sedes de las UBBJ —diez de ellas en municipios con alto o muy alto grado de marginación— y la red de carreteras federales y estatales creció cerca de un 200%. Estos cambios, junto con el otorgamiento de una beca mensual de 2,800 pesos a los estudiantes de las UBBJ, no solo representan una transformación en la GME, sino también en la llamada “geografía de las oportunidades”. Esto implica una modificación estructural de los atributos sociales, económicos, ambientales y culturales de los territorios, que afecta las oportunidades de vida de sus habitantes más allá de sus características individuales (Brain y Prieto, 2021).

No obstante, este panorama revela una paradoja, o al menos una contradicción: a pesar de que la pandemia por covid-19 no detuvo la expansión ni la desconcentración de la oferta educativa en Oaxaca, y de que se realizaron inversiones públicas significativas para mejorar la infraestructura y las condiciones de ingreso a la educación terciaria, la matrícula total apenas creció. Incluso, en algunas regiones, como Valles Centrales y la Costa, disminuyó. Asimismo, la cobertura escolarizada decreció a lo largo del sexenio.

En lo que respecta a las IES privadas, a nivel nacional pasaron de 2,862 a 3,059 entre los ciclos escolares 2018-2019 y 2023-2024, y mantuvieron una participación estable en la matrícula (del 28.33% al 28.22%). En cambio, en Oaxaca, aunque el número de IES privadas creció —pasando de 61 a 73—, su matrícula disminuyó, del 22.20% al 20.55% del total estatal. Este descenso fue más pronunciado entre la población masculina. Lo anterior sugiere una dinámica diferenciada en el sector privado local, en el cual el incremento institucional no ha estado acompañado de un aumento proporcional en la demanda.

En general, este análisis muestra, en primer lugar, que, durante el periodo 2018-2024, hubo avances importantes en cuanto al aumento y la desconcentración de la oferta de educación superior en Oaxaca: se incrementó el número de escuelas y se instalaron planteles en algunos de los municipios más pobres de la entidad. En segundo lugar, los hallazgos indican que estos avances, aunque significativos, no fueron suficientes para revertir las tendencias históricas en materia de matrícula y tasa de cobertura.

Si comparamos a Oaxaca con un paciente que padece una enfermedad crónica, podemos inferir, a partir de la revisión de la literatura, que no solo el gobierno federal del sexenio 2018-2024, sino también al menos las tres administraciones anteriores, conocían los síntomas: crecimiento lento de la matrícula y baja cobertura de la educación superior. Sin embargo, tal vez no contaban con un diagnóstico preciso. Frente a un problema estructural de estancamiento en el acceso educativo, una solución aparentemente lógica es aumentar y desconcentrar la oferta. No obstante, la evidencia del caso oaxaqueño sugiere que esta estrategia, por sí sola, puede no ser la “medicina” más adecuada, o que quizá deba complementarse con otros “tratamientos”.

Hace más de una década se planteó la necesidad de intervenir en los niveles educativo básico y medio superior para mejorar la tasa de cobertura en la educación superior en Oaxaca (Székely, 2013). Algunos estudios posteriores (Mendoza, 2018; Acosta, 2024) han señalado que el verdadero “cuello de botella” del sistema educativo mexicano se encuentra en la educación media superior (EMS), y que para incrementar las tasas de cobertura en la educación superior primero deben resolverse tres problemas críticos en la EMS: las bajas tasas de cobertura, la insuficiente eficiencia terminal y el elevado abandono escolar.

En el ciclo escolar 2022-2023, la tasa de cobertura total en EMS en Oaxaca fue del 64.1%, la eficiencia terminal alcanzó el 72% y la tasa de abandono fue del 9.2% (SEP, 2024b). Estas cifras muestran que en el estado solo seis de cada diez jóvenes en edad de cursar EMS (15-18 años) acceden a este nivel; de esos seis, entre uno y dos abandonan sus estudios, y apenas cinco logran terminar el bachillerato en el tiempo previsto.

Continuando con la analogía, también podría presentarse el caso de que el “tratamiento” no curó al paciente, pero le permitió continuar con sus actividades: sin la instalación de las 23 sedes de las UBBJ es muy probable que tanto la tasa de cobertura de la modalidad escolarizada como la matrícula total del estado hubieran presentado peores números al final del sexenio. En el caso de Oaxaca es evidente que, si bien ha habido un incremento general de la matrícula durante el sexenio 2018-2024, este ha presentado un desarrollo diferenciado e inequitativo que no ha contrarrestado las diferencias interregionales en la entidad, a pesar del incremento en la matrícula y el aumento de la oferta de educación superior.

Este estudio también permite evaluar el uso de los recursos asignados al programa de las UBBJ, ya que los datos no reflejan un impacto significativo en el desarrollo de las regiones donde se ubican dichas sedes, en comparación con el desempeño de otras IES en Oaxaca. Una excepción destacable es la región de la Cañada, donde la oferta educativa de las UBBJ supera en 1.3 veces a la de otros subsistemas. En contraste, en la región de los Valles Centrales, la oferta de instituciones distintas a las UBBJ es 64 veces mayor, sin importar el tipo de financiamiento. Cabe señalar, además, que el primer plantel de las UBBJ en la región de la Cañada era originalmente una IES de carácter privado (González et al., 2022).

Desde la perspectiva de la GME, los datos sugieren que los recursos del programa UBBJ habrían tenido un impacto más efectivo si se hubieran orientado a la conformación de un nuevo mercado de educación superior en regiones con menor cobertura, como la propia Cañada, potenciando su equilibrio frente a otras zonas más consolidadas. Algo similar pudo haberse implementado en las regiones de la Sierra Sur y la Sierra Norte, que en términos estrictos no cuentan con mercados educativos consolidados, por lo que es más adecuado caracterizarlas como auténticos desiertos educativos.

La contención, disminución y erradicación de la concentración, desigualdad e injusticia en la provisión del servicio de educación superior, a través de su expansión y desconcentración territorial, constituye un fenómeno complejo frente al cual no basta con la simple edificación de planteles, por numerosos que sean, ni con el otorgamiento indiscriminado de becas, por más democrático que sea su acceso. Si no se cuenta con una comprensión profunda de la estructura de la inequidad, de la lógica de su reproducción, de su distribución geográfica y, en consecuencia, de los factores necesarios para la conformación de nuevos mercados educativos viables y sostenibles, existe el riesgo de que las desigualdades no solo persistan, sino que se reproduzcan con mayor velocidad y se extiendan territorialmente a escalas cada vez más imperceptibles.

Otro de los hallazgos de este estudio es el comportamiento de la educación privada, cuya participación proporcional disminuyó en forma ligera durante el periodo analizado, pese a que el número de IES privadas aumentó. Este estancamiento, en un entorno donde la matrícula total apenas creció 0.87 %, contrasta con la expansión del sector público, en particular por la instalación de las UBBJ, que consolidaron la cobertura en regiones con alta marginación. La educación privada, en cambio, no logró expandirse hacia estos nuevos espacios y mantuvo su presencia principalmente en zonas metropolitanas, lo que evidencia su limitada capacidad de incidir en el acceso educativo de las poblaciones más vulnerables.

Estas dinámicas abren una discusión sobre el impacto público potencial de la educación privada en Oaxaca. Si bien su presencia puede ser significativa en términos de diversificación de la oferta y generación de opciones educativas, su efecto en la equidad territorial y social sigue siendo reducido. Para que este sector tenga un impacto público más tangible, sería necesario repensar su rol, no solo en términos de expansión geográfica, sino también de inclusión social, pertinencia académica y colaboración con políticas públicas orientadas a la justicia educativa. Sin este ajuste estratégico, la educación privada corre el riesgo de consolidarse como un actor relevante solo en mercados educativos ya saturados y de alta competencia, sin contribuir a cerrar las brechas estructurales que caracterizan al sistema de educación superior en Oaxaca.

Este trabajo ha permitido observar la configuración de la oferta de educación superior en Oaxaca durante los últimos seis años, en un contexto marcado por la pandemia de covid-19. Sin embargo, más allá de esta “radiografía” general del estado, es indispensable ampliar la mirada mediante nuevas investigaciones que contrasten y complementen estos hallazgos desde distintas perspectivas. Se requieren estudios con enfoques multiescalares que permitan identificar patrones persistentes, desigualdades estructurales y los efectos diferenciados de las políticas educativas. Asimismo, es clave recuperar las experiencias de los actores involucrados —estudiantado, profesorado, personal administrativo y comunidades locales— para comprender con mayor profundidad las implicaciones reales de la expansión de la educación superior en contextos de alta vulnerabilidad.

Referencias bibliográficas

Acosta, A. (2024). Un futuro posible: regulación, gobernanza y autonomía. En E. Cabrero Mendoza y C. I. Moreno. El futuro de la política de educación superior en México. Los rezagos y las oportunidades (pp. 39-62). Universidad de Guadalajara. https://iippg.cucea.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/El%20futuro%20de%20la%20poli%CC%81tica%20de%20educacio%CC%81n%20superior_con%20semblanza.pdf

Acosta, A. (2020). La educación superior en la era de la 4T. En R. Becerra y J. Woldenberg (coords.). Balance temprano. Desde la izquierda democrática (pp. 01-24). Grano de Sal.

Álvarez, G. (2024). Informe nacional México. En J. J. Brunner- Educación superior en Iberoamérica. Informes nacionales (pp. 141-264). Centro Interuniversitario de Desarrollo. https://cinda.cl/wp-content/uploads/2024/10/Educacion-Superior-en-Iberoamerica-2024-Informe-Mexico.pdf?datetime=1729642244

Argüello, F., Segura, G. y Vilchis, I. (2021). La Nueva Ley General de Educación Superior de 2021 en el contexto de la 4T. Reencuentro. Análisis de Problemas Universitarios, vol. 33, núm. 81, pp. 29-44. https://reencuentro.xoc.uam.mx/index.php/reencuentro/article/view/1103

Bautista, E. y Briseño, M. L. (2023). La desigualdad en la educación superior ante la crisis pandémica: una perspectiva desde Oaxaca. Reencuentro. Análisis de Problemas Universitarios, vol. 35, núm. 85, pp. 179-196. https://reencuentro.xoc.uam.mx/index.php/reencuentro/article/view/1185

Bourdieu, P. (2000). Las formas del capital: capital económico, capital cultural y capital social. En Poder, derecho y clases sociales (pp. 131-164). Desclée de Brouwer.

Brain, I. y Prieto, J. (2021). Understanding changes in the geography of opportunity over time: The case of Santiago, Chile. Cities, vol. 114, pp. 1-22. https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103186

Consejo Nacional de Población (Conapo) (2020). Índices de marginación por municipio 2020. https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-marginacion-2020-284372

Consejo Nacional de Población (Conapo) (2018). Sistema Urbano Nacional 2018. https://www.gob.mx/conapo/documentos/sistema-urbano-nacional-2018

Didou, S. (1997). Descentralización y urbanización del sistema de educación superior: un estado del arte y algunos hechos concretos. Revista Mexicana de Investigación Educativa, vol. 2, núm. 3, pp. 31-44.

Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (2023). Convenio de creación de la Afrouniversidad Politécnica Intercultural. https://dgutyp.sep.gob.mx/Transparencia/U006/2023/Nueva_Creacion/Conv_Creacion_AfroPoliInter.pdf

Gil, M., Mendoza, J., Rodríguez, R. y Pérez, M. J. (2009). Cobertura de la educación superior en México. Tendencias, retos y perspectivas. ANUIES. https://www.ses.unam.mx/publicaciones/libros/L30_cobertura/Cobertura.pdf

Gobierno de México (2019). Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019#gsc.tab=0

González, J. L., Mejía, G. y Pérez, T. A. (2022). Justicia espacial y derecho a la educación superior en Oaxaca: hacia una propuesta analítica de la oferta educativa. Argumentos. Estudios Críticos de la Sociedad, vol. 35, núm. 100, pp. 179-196. https://www.doi.org/10.24275/uamxoc-dcsh/arguAmReGnUtoMs/E2N02T2O1S0 0 3-058

Hillman, N. (2019). Place matters: A closer look at education deserts. Third way: USA. https://www.thirdway.org/report/place-matters-a-closer-look-at-education-deserts

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2024). Red Nacional de Caminos. https://www.inegi.org.mx/programas/rnc/#descargas

Lloyd, M. (2024). Universidades interculturales y las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. En G. Cruz y A. Gallardo (coords.). La educación en el sexenio 2018-2024. Miradas desde la investigación educativa (pp. 272-281). https://www.iisue.unam.mx/publicaciones/libros/la-educacion-en-el-sexenio-2018-2024

López, N. y Reyes, O. J. (2017). El acceso a la educación superior: el caso de jóvenes indígenas de Oaxaca y Guerrero. Revista Electrónica Educare, vol. 21, núm. 2, pp. 1-25. https://doi.org/10.15359/ree.21-2.18

Maldonado, A. (2024). Detener la negligencia: ¿qué hacer con las “Universidades para el Bienestar Benito Juárez García”? En E. Cabrero y C. Moreno (comps.). El futuro de la política de educación superior en México. Los rezagos y las oportunidades (pp. 197-221). https://iippg.cucea.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/El%20futuro%20de%20la%20poli%CC%81tica%20de%20educacio%CC%81n%20superior_con%20semblanza.pdf

Márquez, A. y Alcántara, A. (2019). Entre lo público y lo privado: acceso y equidad en la educación superior en México y Brasil, 2000-2016. Revista de Sociología de la Educación, vol. 12, núm. 2, pp. 266-286. http://dx.doi.org/10.7203/RASE.12.2.14873

Mejía, G., González, J. L. y Pérez, T. A. (2023). Equidad y geografía de las oportunidades en México: la distribución territorial de los mercados de educación superior en Oaxaca. Archivos Analíticos de Políticas Educativas, vol. 31, núm. 78, pp. 1-21. https://doi.org/10.14507/epaa.31.7269

Mendoza, J. (2022). La educación superior en México. Expansión, diversificación y financiamiento en el periodo 2006-2021. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación.

Mendoza, J. (2018). Situación y retos de la cobertura del sistema educativo nacional. Perfiles Educativos, vol. 11, número especial, pp. 11-52. https://www.iisue.unam.mx/perfiles/articulo/2018-e-situacion-y-retos-de-la-cobertura-del-sistema-educativo-nacional.pdf

Miller, D. (2021). El Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez. En G. Guevara (coord.). La regresión educativa. La hostilidad de la 4T contra la ilustración (pp. 215-246). Grijalbo.

Quiroz, M. E. y Ochoa, M. J. (2015). Equidad y condiciones estructurales del sistema de educación superior de Oaxaca. XIII Congreso Nacional de Investigación Educativa. Chihuahua, 16-20 noviembre. https://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v13/doc/0703.pdf

Reyes, O. J. y López, N. (2015). Problemas y desafíos en la educación superior: el caso de los estudiantes indígenas de la región costa del estado de Oaxaca. Temas de Ciencia y Tecnología, vol. 19, núm. 56, pp. 39-48. http://www.utm.mx/edi_anteriores/temas56/T56_1E5_Desafios.pdf

Secretaría de Educación Pública (SEP) (2024a). Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa. https://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/

Secretaría de Educación Pública (SEP) (2024b). Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2023-2024. Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa. https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2023_2024_bolsillo.pdf

Secretaría de Educación Pública (SEP) (2020). Programa Sectorial de Educación 2020-2024. Diario Oficial de la Federación. https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/planeacion/mediano_plazo/pse_2020_2024.pdf

Secretaría de Educación Pública (SEP) (2019). Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2018-2019. Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa. https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2018_2019_bolsillo.pdf

Socio-Economic Database for Latin America and the Caribbean (2023). Estadísticas. Banco Mundial. https://www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/en/estadisticas/sedlac/estadisticas/#149165425791-920f2d43-f84a

Székely, M. (2013). Educación superior y desarrollo en Oaxaca. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento-Banco Mundial. https://documents1.worldbank.org/curated/pt/228541468049140878/pdf/753270WP0P130800mundial0web0SPANISH.pdf

Taylor, C. (2009). Towards a geography of education. Oxford Review of Education, vol. 35, núm. 5, pp. 651-669.

Taylor, C. (2002). Geography of the ‘new’ education market. Secondary school choice in England and Wales. Routledge.

Universidades del Bienestar Benito Juárez García (UBBJ) (2024). Sedes. https://ubbj.gob.mx/Sedes

Vanderstraeten, R., Louckx, K. y Van der Gucht, F. (2012). Education and geographical differences. The geographical distribution of high- and low-skilled human capital in Belgium, 1961-2001. Journal of Belgian History, vol. 42, núm. 4, pp. 50-73. https://www.journalbelgianhistory.be/en/journal/belgisch-tijdschrift-voor-nieuwste-geschiedenis-xlii20124/education-geographical-differences