ISSN: 2007-7033 | Núm. 65 | e1723 | Sección temática: artículos de investigación

Calidad en la educación superior

católica en México: un estudio de caso

Quality in Catholic higher education in México: A case studys

Alejandro Uribe López*

El objetivo de este artículo es describir el significado y sentido que los actores de una universidad privada católica de la zona metropolitana de Guadalajara en México han construido sobre la idea de calidad educativa. Para ello, se efectuó un estudio cualitativo que duró tres años y empleó un enfoque de estudio de caso. La metodología incluyó entrevistas semiestructuradas con actores clave y un grupo focal con participantes internos de la institución. Esta aproximación permitió captar la riqueza interpretativa y la pluralidad de perspectivas en torno al concepto de calidad educativa. Los resultados muestran que, en esta universidad católica, este concepto es dinámico y multifacético, al integrar tanto visiones economicistas como humanistas. Se evidencia que la interpretación práctica de la calidad por parte de los actores institucionales suele trascender los ideales filosóficos establecidos formalmente, y se manifiesta en la adaptación de políticas y prácticas para responder a las demandas del mercado laboral y a la misión social de la universidad de manera simultánea. En conclusión, el estudio contribuye a una comprensión más profunda de cómo las universidades católicas negocian, resignifican y redefinen el concepto de calidad educativa en un contexto de creciente competencia de la educación superior.

Palabras clave:

calidad en educación superior católica, gestión universitaria privada, percepciones de calidad educativa, universidades católicas mexicanas, integración economía-humanismo en educación

The main objective of this article is to describe the meaning and significance that the actors of a private Catholic university in the Metropolitan Area of Guadalajara, Mexico, have constructed regarding the concept of educational quality. To achieve this, a three-year qualitative study was conducted using a case study approach. The methodology included semi-structured interviews with key stakeholders and a focus group with internal participants from the institution. This approach made it possible to capture the interpretive richness and the plurality of perspectives surrounding the concept of educational quality. The findings reveal that, in this Catholic university, the notion of quality is dynamic and multifaceted, encompassing both economic and humanistic perspectives. It is evident that the practical interpretation of quality by institutional actors often goes beyond the formally established philosophical ideals, resulting in the adaptation of policies and practices to simultaneously meet labor market demands and fulfill the university’s social mission. In conclusion, this study contributes to a deeper understanding of how Catholic universities negotiate, reinterpret, and redefine the concept of educational quality in a context of increasing competition within higher education.

Keywords:

quality in Catholic higher education, private university management, perceptions of educational quality, Mexican Catholic universities, integration of economy-humanism in education

Recibido: 8 de enero de 2025 | Aceptado para su publicación: 16 de julio de 2025 |

Publicado: 22 de julio de 2025

Cómo citar: Uribe López, A. (2025). Calidad en la educación superior católica en México: un estudio de caso. Sinéctica, Revista Electrónica de Educación, (65), e1723. https://doi.org/10.31391/WIGF8957

* Doctor en Gestión de la Educación Superior, Ciencias Sociales. Profesor en la Universidad Pedagógica Nacional. Líneas de investigación: gestión educativa, calidad educativa y cultura organizacional. Correo electrónico: alejandro.uribe.lopez@gmail.com/https://orcid.org/0000-0003-3047-3792

Contexto de la educación privada católica en Guadalajara

En este artículo, llevamos a cabo un análisis interpretativo de la calidad educativa en el contexto de la educación superior católica en la ciudad de Guadalajara. Más allá de examinar solo los marcos regulatorios o las condiciones del mercado, el estudio se centra en comprender cómo los distintos actores institucionales —autoridades, docentes, estudiantes y familias— construyen y resignifican el concepto de calidad educativa. Este enfoque privilegia la voz de los sujetos y la pluralidad de sentidos que emergen en la práctica, y permite identificar tanto los consensos como las tensiones internas que configuran la experiencia educativa en una universidad católica. Así, el análisis se orienta a describir y analizar los significados, percepciones y prácticas que los actores atribuyen a la calidad, reconociendo la naturaleza dinámica, multifacética y situada de este concepto en el ámbito universitario.

El sistema educativo de educación superior particular de Jalisco ocupa un lugar central en el contexto nacional, dado que Guadalajara, su capital, es la segunda área metropolitana más importante de México por su riqueza cultural, población y diversidad industrial, lo que demanda profesionales en múltiples campos (Silas, 2019). La expansión del sistema ha dado lugar a múltiples tipificaciones, como la propuesta por Gama (2012), quien clasifica a las instituciones de educación superior privadas de Jalisco según su consolidación temporal, trayectoria (élite, intermedias o de absorción de demanda) y oferta educativa (tradicionales, de inspiración religiosa, o especializadas).

Esta diferenciación es más específica que la de Levy (1986), quien sugiere caracterizar a las instituciones según la inversión familiar, el año de fundación y las acreditaciones. Levy (2006) documenta que el esfuerzo familiar promedio para costear la educación superior aumentó en un 50% de 1996 a 2000, con matrículas semestrales que iban de 10,500 a 56,000 pesos. Para 2020, los costos oscilaron entre 6,100 y 125,000 pesos por semestre (Mextudia, 2019), lo que muestra un aumento del gasto máximo superior al 100%, pero una reducción del costo mínimo del 41%, que facilita el acceso a estudiantes de menores ingresos.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 2022), en Jalisco existen 174 instituciones particulares, que atienden a 108,093 estudiantes, con 20,568 nuevos ingresos en el ciclo 2020-2021. Más de 93 instituciones pequeñas tienen menos de 500 estudiantes, y al menos 40 cuentan con 100 o menos (Silas, 2019). Los datos completos y su comparación con el sistema particular se muestran en la tabla 1.

Tabla 1

Matrícula, nuevos ingreso, egresados y titulados, divididos por los subsistemas particular,

público y católico de Jalisco

|

Subsistema |

Nivel |

Matrícula |

Nuevo ingreso |

Egresados |

|

Público |

Licenciatura |

164,485 |

26,890 |

25,711 |

|

Posgrado |

8,491 |

2,255 |

2,803 |

|

|

Técnico superior |

4,970 |

1,043 |

1,875 |

|

|

Particular |

Licenciatura |

96,687 |

16,957 |

19,004 |

|

Posgrado |

10,701 |

3,371 |

5,156 |

|

|

Técnico superior |

705 |

240 |

245 |

|

|

Católico |

Licenciatura |

20,098 |

3,362 |

3,389 |

|

Posgrado |

2,517 |

676 |

1,060 |

Fuente: Elaboración a partir de los anuarios estadísticos de la ANUIES 2021-2022.

Al analizar el ecosistema de las universidades católicas en Jalisco, destaca una estructura diversa que puede clasificarse en tres tipos principales: las universidades administradas por congregaciones religiosas, que se centran en la formación filosófica y teológica y mantienen matrículas reducidas; las universidades diocesanas, gestionadas directamente por la diócesis y orientadas a la formación eclesiástica; y las universidades de inspiración católica, que, aunque comparten valores de la tradición católica, gozan de autonomía administrativa y ofrecen programas académicos diversificados (Gama, 2012; ANUIES, 2022).

En Jalisco existen ocho instituciones católicas: tres fundadas por congregaciones (Centro de Occidente para el Estudio de los Valores Humanos, Instituto de Filosofía e Instituto Superior Salesiano), una diocesana (Instituto de Estudios Eclesiásticos del Seminario de Guadalajara) y cuatro de inspiración católica: el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), la Universidad Panamericana (UP) y la Universidad Privada Católica de Guadalajara (UPCG).

Las primeras cuatro instituciones tienen un vínculo directo con la Iglesia católica y están orientadas a la formación de religiosos y sacerdotes, con matrículas pequeñas —por ejemplo, el Centro de Occidente para el Estudio de los Valores Humanos cuenta con 16 estudiantes y el Instituto de Filosofía, con 73—, y programas centrados en filosofía o teología. El Instituto de Estudios Eclesiásticos del Seminario de Guadalajara, aunque con mayor matrícula (161 en Filosofía y 102 en Teología), comparte este perfil de formación exclusivamente religiosa (ANUIES, 2022). Por otro lado, las universidades de inspiración católica presentan una oferta académica más amplia, que abarca áreas como ciencias sociales, salud, ingeniería y economía. En el ciclo 2020-2021, el ITESO registró 10,712 estudiantes, la UNIVA, 6,035, la UP, 4,738 y la UPCG —objeto de este estudio—, 699.

Esta diferenciación interna evidencia la coexistencia de instituciones pequeñas y especializadas con universidades católicas de mayor tamaño y diversidad académica, lo que influye en su posicionamiento y competitividad en el contexto local. Los datos completos sobre matrícula, nuevos ingresos, egresados y titulados en las universidades católicas de Guadalajara se presentan en la tabla 2.

Tabla 2

Matrícula, nuevos ingreso, egresados y titulados en las universidades católicas de Guadalajara

|

Nivel |

Universidad |

Matrícula |

Nuevo ingreso |

Egresados |

Titulados |

|

Licenciatura |

Nueva Galicia |

52 |

20 |

21 |

20 |

|

COEVH |

16 |

0 |

18 |

3 |

|

|

Instituto de Filosofía |

73 |

30 |

13 |

9 |

|

|

Instituto Superior Salesiano |

27 |

10 |

0 |

14 |

|

|

Seminario de Guadalajara |

263 |

61 |

0 |

0 |

|

|

ITESO |

9,899 |

1,539 |

1,496 |

1,036 |

|

|

UNIVA |

5,371 |

700 |

899 |

664 |

|

|

UP |

3,841 |

878 |

783 |

342 |

|

|

UPCG |

556 |

124 |

159 |

60 |

|

|

Posgrado |

ITESO |

813 |

220 |

288 |

65 |

|

UNIVA |

664 |

75 |

205 |

125 |

|

|

UPCG |

143 |

87 |

72 |

26 |

|

|

UP |

897 |

294 |

495 |

268 |

Fuente: Elaboración a partir de los anuarios estadísticos de la ANUIES 2021-2022.

COEVH = Centro de Occidente para el Estudio de los Valores Humanos.

Seminario de Guadalajara = Instituto de Estudios Eclesiásticos del Seminario de Guadalajara.

Del grupo de instituciones católicas de educación superior en Jalisco con más de 500 estudiantes matriculados, la UPCG es la que presenta la menor cantidad tanto de matrícula como de nuevos ingresos, mientras que el ITESO, la UNIVA y la UP muestran una mayor aceptación entre los jóvenes de la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG). De este modo, la UPCG enfrenta una clara desventaja competitiva que la aproxima, en términos de captación y tamaño, a instituciones particulares más pequeñas del estado. Para ilustrar esta situación, basta comparar la UPCG con la Universidad Virtual de Estudios Superiores (UNIVES): aunque ambas tienen cifras similares de matrícula y nuevos ingresos (699 estudiantes y 211 nuevos ingresos en la UPCG frente a 550 alumnos y 184 ingresos en la UNIVES), la UPCG ofrece una mayor diversidad de programas académicos —27 activos en 2020 frente a los nueve de la UNIVES—, lo que resalta la complejidad de su situación institucional.

La UPCG forma parte de una red de bachilleratos católicos reconocidos en la región, lo que le otorga una base potencial de captación de estudiantes. Fundada con el propósito de ofrecer una formación integral basada en valores humanistas y cristianos, la universidad ha construido su identidad institucional en torno a la promoción de la ética, el compromiso social y la responsabilidad ciudadana. La UPCG se distingue por su enfoque en la formación de profesionales con sentido social, capaces de responder a los retos contemporáneos de la sociedad jalisciense y mexicana. Además, la universidad ha buscado mantener una estructura académica flexible, con una oferta educativa que abarca desde licenciaturas en ciencias sociales, salud, ingeniería y economía hasta posgrados y diplomados orientados tanto al desarrollo profesional como al crecimiento personal.

En el ámbito organizacional, la UPCG ha buscado desarrollar una cultura institucional que valora la participación de los distintos actores en la toma de decisiones y la gestión universitaria. La investigación cualitativa realizada en la universidad muestra que el concepto de calidad educativa es interpretado de manera dinámica y multifacética, integrando tanto visiones economicistas, relacionadas con la empleabilidad y la eficiencia, como humanistas, centradas en la misión social y la formación ética. Esta tensión se manifiesta en la adaptación de políticas y prácticas para satisfacer simultáneamente las demandas del mercado laboral y la misión formativa de la universidad. Asimismo, la UPCG enfrenta el desafío de fortalecer su posicionamiento y legitimidad en un entorno cada vez más competitivo, donde la percepción de calidad y la capacidad de innovación resultan determinantes para su sostenibilidad.

En este contexto, analizar el impacto de la calidad educativa en el desarrollo de la UPCG resulta esencial para comprender las dinámicas internas y externas que inciden en la elección de los estudiantes y en la legitimidad de la universidad en el entorno local. Este análisis permite identificar oportunidades de fortalecimiento y consolidación institucional, así como comprender las razones detrás de la menor demanda entre los jóvenes, a pesar de formar parte de una red de instituciones católicas con bachilleratos reconocidos en la ZMG. Así, buscamos obtener una visión integral que fortalezca el análisis de la calidad educativa como un eje rector para la legitimidad y el desarrollo de una universidad católica en el contexto actual.

Repaso conceptual de la definición de calidad educativa

Este apartado tiene como finalidad presentar la discusión del concepto de calidad educativa. Para realizar esta tarea, abordaremos la problematización de la calidad educativa desde la visión de Plá (2019), quien propone dos elementos para su conceptualización. Por un lado, el teórico, que busca definirla en términos de los ideales de la educación superior, como la formación integral, la excelencia académica, el desarrollo profesional, entre otros, y por otro, la construcción operativa que establece las dimensiones que deben incluirse para medirla y las mejores formas de evaluarla.

Con base en ello, revisamos las propuestas de los principales autores que han definido el término, como Harvey (2004-2023), Harvey y Green (1993), Marchesi et al. (2021), Gidson (1986), Meyer (1999), Marshall (2016), Sallis y Hingley (1991), Campbell y Rozsnyai (2002), Vlăsceanu et al. (2007), De la Orden et al. (2015) y Silva (2017).

La calidad educativa es un concepto complejo, ambiguo y multidimensional, que adquiere significados distintos según el contexto y los actores involucrados (Marchesi et al., 2021; Gidson, 1986; Meyer, 1999; Harvey, 2004-2023). En educación superior, estudiantes, docentes, empleadores, familias, organismos acreditadores y gobiernos tienen perspectivas diferentes sobre lo que implica “calidad” (Harvey y Green, 1993).

Desde una visión más absolutista, se entiende como un ideal de referencia (Sallis y Hingley, 1991) que puede evaluarse mediante umbrales mínimos (estándares definidos por agencias externas o por la propia institución) y procesos internos (la coherencia entre programas, métodos y servicios con los perfiles de egreso esperados).

Para ir más allá de una única definición, Harvey y Green (1993) proponen varias formas de concebirla, que luego fueron ampliadas por Campbell y Rozsnyai (2002):

- Excepcionalidad: calidad como un estándar superior, difícil de alcanzar y muchas veces elitista.

- Perfección o consistencia: procesos coherentes que aseguren resultados esperados.

- Adecuación al propósito: satisfacer necesidades y expectativas de los actores (estudiantes, empleadores, sociedad).

- Ausencia de errores: conformidad con estándares preestablecidos para garantizar uniformidad.

- Valor por el dinero: retorno de la inversión educativa, especialmente relevante en universidades privadas.

- Umbral mínimo: cumplimiento de criterios aceptables de desempeño académico e institucional.

- Transformación: cambio significativo en el estudiante y su empoderamiento como agente de aprendizaje.

- Mejora continua: evaluación permanente de procesos para asegurar evolución académica y organizacional.

La calidad educativa es un concepto dinámico y en constante construcción, pues depende de múltiples factores e intereses. Según Vlăsceanu et al. (2007), su significado está determinado por el modelo educativo, la misión institucional, los objetivos y los estándares definidos. Así, varía según:

- Los intereses de los actores involucrados (estudiantes, docentes, mercado laboral, sociedad, gobierno).

- Los elementos de referencia utilizados para evaluarla (entradas, procesos, resultados).

- Las características del ámbito académico que la juzga.

- El contexto histórico en el que se desarrolla la educación superior.

Por su parte, De la Orden et al. (2015) destacan que la calidad surge de la coherencia entre lo que la institución es, hace y debería ser, considerando tres dimensiones clave: la coherencia con el entorno y las necesidades sociales; la eficacia, como cumplimiento de fines y objetivos institucionales; y la eficiencia, entendida como la relación entre recursos, esfuerzos y resultados.

Esta visión se relaciona con la gestión de calidad total, adoptada por algunas universidades, que incorpora prácticas y lenguaje propios del ámbito empresarial, como insumos, procesos, productos, resultados, satisfacción del usuario, trabajo en equipo, planeación estratégica y marketing (Talha, 2004).

Para adaptar el concepto de calidad al contexto educativo, Meyer (1999) propone evaluarla en tres dimensiones clave:

Institucional: incluye los órganos de decisión universitaria, la definición de objetivos, políticas, normas y estrategias, así como la visión futura de la universidad. Estos elementos sirven como referencia para organismos certificadores al evaluar la calidad académica.

Académica: organiza el proceso de enseñanza-aprendizaje e involucra la selección de estudiantes, la formación docente, el diseño curricular y su pertinencia social, además de infraestructura, tecnologías educativas, evaluación y productividad académica.

Gerencial: abarca los servicios y apoyos necesarios para el funcionamiento institucional, como la gestión administrativa, recursos humanos, comunicación, seguridad, mantenimiento, biblioteca y otros servicios complementarios.

Los elementos expuestos sobre la calidad educativa, tras este primer análisis, evidencian que dichas conceptualizaciones dan lugar a una postura de corte economicista. Esta perspectiva se enfoca en la medición de metas y objetivos, e incorpora aspectos de la planeación y la administración empresarial en el ámbito universitario, con el propósito de alcanzar eficiencia, eficacia, pertinencia, entre otros objetivos operativos.

Sin embargo, existe también una postura humanista, que hace “… hincapié en la función de la educación para promover los valores sociales en libertad y el desarrollo creativo y afectivo de los alumnos” (Silva, 2017, p. 42). No obstante, en el discurso educativo —y particularmente en el político— ambas perspectivas tienden a entrelazarse.

La postura humanista, definida por Marshall (2016) como una búsqueda de sentido, se articula en torno a diversos aspectos clave. En primer lugar, lo social, que alude a cómo los distintos actores perciben la universidad y su vínculo con la realidad; en segundo, la identidad, entendida como el reconocimiento del lugar y las relaciones que cada individuo construye dentro de la institución, aspecto esencial para impulsar o frenar procesos de calidad. También destaca la retrospección, que implica reflexionar sobre las capacidades presentes para proyectar acciones futuras, y la promulgación, es decir, la habilidad institucional de aprender de sus propias acciones mediante un enfoque constructivista que genera conocimiento organizacional.

A ello se suma la necesidad de ponerse en marcha, comprometiéndose de forma constante con un entorno dinámico, así como el uso de símbolos, que permiten renovar significados y facilitar el cambio. Otro elemento es la plausibilidad, que refiere la posibilidad de actuar ante la complejidad y ambigüedad de la realidad, priorizando lo viable. Finalmente, está el dar sentido, que corresponde a la capacidad de los líderes para compartir y construir significados que sean asumidos por toda la comunidad universitaria, y generen marcos comunes de actuación.

La perspectiva de Marshall (2016) adopta una visión más humana y holística en la manera de entender y concebir la calidad educativa. Otorga relevancia a cada sujeto, su identidad y los símbolos que lo representan. La integración de estas dimensiones permite una mejor capacidad de respuesta frente a los procesos de cambio organizacional en las universidades católicas, considerando también su contexto particular.

La figura 1 presenta un resumen de estas concepciones e ilustra la diversidad de enfoques existentes en torno al concepto de calidad educativa.

Figura 1. Elementos para conceptualizar la calidad educativa. Fuente: Adaptado de Marchesi et al. (2021); Meyer, 1999; Silva, 2017; Vlăsceanu et al., 2007; De la Orden et al., 2015; Harvey y Green, 1993; Sallis y Hingley, 1991; Campbell y Rozsnyai, 2002; Marshall, 2016.

En este punto, cabe preguntarse ¿qué papel desempeña la calidad educativa en el contexto de la universidad particular católica? Por un lado, estas instituciones aspiran a diferenciarse mediante una propuesta formativa centrada en el desarrollo humano, la solidaridad y la responsabilidad social. Por otro, deben responder a los criterios de evaluación y aseguramiento de la calidad establecidos por organismos nacionales, los cuales suelen privilegiar indicadores cuantitativos y resultados medibles. Esta tensión se refleja en la manera en que los actores institucionales interpretan y aplican las políticas de calidad. Mientras que en el plano discursivo se destaca la centralidad de la persona y la dimensión ética de la educación, en la práctica se implementan estrategias orientadas a mejorar indicadores como la empleabilidad, la eficiencia terminal y la competitividad dentro del mercado educativo.

En este sentido, resulta fundamental analizar cómo se ha medido la calidad en la educación superior católica. Este ejercicio permite identificar si los instrumentos y criterios utilizados por los organismos nacionales de evaluación responden a una visión humanista —centrada en la formación integral, los valores y el compromiso social— o si, por el contrario, reflejan una lógica predominantemente economicista, enfocada en métricas como la eficiencia, la empleabilidad y el posicionamiento institucional.

Examinar estos enfoques es clave para reconocer los tipos de evaluaciones que se han aplicado, así como para comprender en qué medida las universidades católicas han debido adaptar sus prácticas y discursos para responder, simultáneamente, a su misión educativa y a las exigencias externas del entorno. Esta reflexión es esencial para la formulación de modelos de evaluación más pertinentes y coherentes con la identidad y los principios que orientan a este tipo de instituciones.

Medición de la calidad educativa en las IES particulares

En este apartado presentamos una síntesis de los esquemas actuales para definir y medir la calidad educativa en México. Abordamos las estrategias de medición, acreditación y certificación disponibles para las universidades católicas, entre ellas las impulsadas por la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).

Actualmente, la calidad en la educación superior particular se acredita a través de diversos organismos (véase tabla 3), los cuales comparten una concepción común: la calidad como un proceso de mejora continua. Este enfoque se sostiene en tres pilares fundamentales: la autoevaluación institucional, la evaluación externa y el cumplimiento de estándares previamente establecidos (Gregorutti y Bon, 2016).

Tabla 3

Comparación entre modelos de acreditación, 2022

|

CIEES |

COPAES |

FIMPES |

|

|

Definición de calidad educativa |

Estándares que debe cumplir una institución o programa de educación |

Servicios eficaces, oportunos, transparentes, que buscan siempre la innovación y la mejora continua |

Sus estándares relacionan con la definición de la misión y visión institucional |

|

Proceso de acreditación |

Solicitud, proceso de autoestudio y resultados por la comisión dictaminadora |

Solicitud, autoevaluación, evaluación externa, dictamen y mejora continua |

Autoestudio y resultados por la comisión dictaminadora |

Fuente: Adaptado de los procesos y manuales de acreditación de la

FIMPES (2020), los CIEES (2020) y el COPAES (2020).

No obstante, desde la experiencia cotidiana de los actores institucionales, los procesos de acreditación suelen percibirse más como un requisito administrativo o una estrategia de posicionamiento institucional que como un mecanismo que incida de manera directa en la calidad de la formación y la experiencia educativa (Gregorutti y Bon, 2016; Dill, 1998). Por esta razón, resulta pertinente profundizar en cómo los miembros de las instituciones particulares comprenden y experimentan la calidad educativa, más allá de los marcos normativos y los estándares formales de acreditación. Esto permite identificar los significados, prácticas y tensiones que configuran su vivencia en el ámbito universitario.

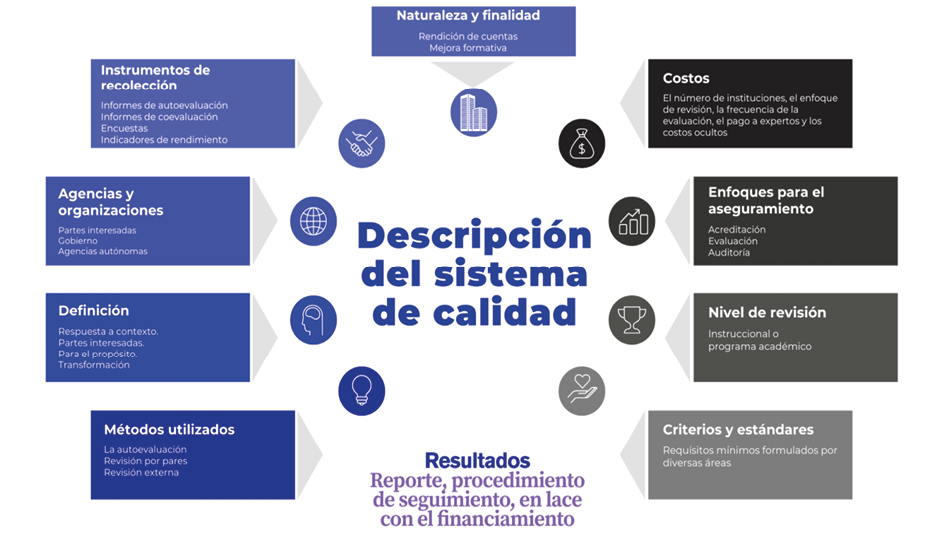

En el caso específico de la educación superior particular católica en México, los organismos acreditadores y evaluadores comparten ciertos criterios comunes: en general, conciben la calidad como un proceso de mejora continua, orientado al cumplimiento de estándares establecidos. Los procedimientos de evaluación se estructuran en tres etapas: la solicitud formal, el desarrollo de un autoestudio institucional o por programa, y la emisión de un dictamen. Sin embargo, el alcance varía según el organismo: la FIMPES realiza evaluaciones a nivel institucional, mientras que los CIEES y el COPAES lo hacen en programas académicos. Este sistema de aseguramiento de la calidad se resume en la figura 2.

Figura 2. Descripción del sistema de aseguramiento de la calidad educativa. Fuente: Adaptado de Kis (2005).

Estos modelos de calidad, fundamentados en una lógica de mercado, suelen dejar de lado las opiniones y expectativas de los actores institucionales respecto al tipo de educación que consideran deseable, alineándose con una postura predominantemente economicista. La visión empresarial de la calidad educativa privilegia el cumplimiento de estándares y la mejora continua entendida como eficiencia y rendición de cuentas, más que como transformación educativa (Gregorutti y Bon, 2016; Dill, 1998).

No obstante, esta perspectiva presenta limitaciones importantes: por un lado, el conocimiento y la experiencia educativa son dinámicos y difíciles de capturar mediante estándares estáticos; por otro, resulta complejo determinar si los procesos de acreditación impactan en realidad en el aprendizaje de los estudiantes y en la evolución de la investigación universitaria.

En la práctica, la evaluación de la calidad se apoya en indicadores que miden funciones sustantivas como la enseñanza, la investigación y la vinculación. Sin embargo, la construcción de estos indicadores depende en gran medida del propósito y la definición de calidad adoptados por cada institución. La tabla 4 ilustra cómo varían los sistemas de indicadores según los objetivos de la evaluación y los enfoques de calidad que los sustentan.

Tabla 4

Referentes para la construcción de indicadores en la educación superior

|

Propósitos de la evaluación |

Indicadores propuestos |

|

Evaluación institucional o evaluación para programas |

Misión, admisión, contrataciones docentes, contrataciones de investigadores, desempeño docente, impacto investigaciones, impacto de la vinculación, servicios a estudiantes |

|

Evaluación de entradas, procesos |

Entradas: recursos humanos, económicos e infraestructura. Proceso: aspectos académicos y sociales Salida: productos académicos, investigación y vinculación |

|

Evaluación de dimensiones |

Busca evaluar por medio de estos cuatro aspectos la calidad, equidad, efectividad, eficiencia y eficacia |

|

Evaluación de la “tercera misión universitaria” |

Educación: sujetos, recursos, resultados, metodología de Investigación: recursos, producción y difusión Gestión: admisión, recursos humanos, documentación |

Fuente: Adaptado de García y Palomares (2010).

Como observamos en la tabla anterior, los sistemas de indicadores para evaluar la calidad educativa varían según los propósitos y definiciones que adopte cada institución. Si bien en México las agencias acreditadoras suelen centrarse en la evaluación de instituciones o programas, existe una creciente necesidad de que los procesos de evaluación consideren dimensiones más amplias, como los resultados de aprendizaje, la inserción y el impacto de los egresados, así como la contribución de la investigación y la difusión cultural. Esto permitiría avanzar hacia enfoques más humanistas de la calidad educativa.

En este sentido, Hopbach (2012) señala que la calidad en las instituciones de educación superior es relativa y dinámica, ya que los diferentes actores —o stakeholders— poseen intereses y concepciones diversas sobre lo que significa la calidad. Por ello, la participación de estos agentes internos resulta fundamental para la actualización constante de modelos, políticas y estándares de evaluación.

Además, es pertinente avanzar hacia modelos de medición de la calidad que, más allá del aseguramiento externo, respondan a la mejora del aprendizaje y la investigación. Así lo sugieren Harvey y Newton (2004), quienes abogan por transitar de un enfoque de aseguramiento de la calidad a uno basado en procesos de mejora (véase tabla 5).

Tabla 5

Modelo de aseguramiento de la calidad en contraste con el modelo de proceso de mejora de la calidad

|

Enfoques de medición de la calidad |

Aseguramiento de la calidad |

Proceso de mejora de la calidad |

|

Formas de asegurar la calidad |

La acreditación La auditoría |

Tiene como principio la |

|

Propósitos |

No están claros ya que puede ser diversos los actores a los que se dirige |

Incidir en la mejora de la enseñanza, aprendizaje e investigación |

|

Su justificación |

La rendición de cuentas La responsabilidad del sector Controlar el crecimiento de la educación superior y legitimarla |

Integra a la “oligarquía académica” y da poder a cada institución para tomar decisiones |

|

Enfoques y métodos |

Son diversos y sin revisión |

Se basa en la investigación, las |

|

Impacto |

Sin evidencia clara de su relación con el aprendizaje y la |

Mide como la mejora estratégica y la investigación generan mejoras de |

|

Metodología |

Su evaluación requiere mapear todo el sistema universitario y el impacto de sus políticas |

Incorpora la autoevaluación, la medición de estándares por evidencias y la revisión por pares |

Fuente: Adaptado de Harvey y Newton (2004).

Cabe señalar que este tipo de modelos, centrados en la evaluación del desempeño profesional de los egresados y en la transformación educativa, aún no han sido plenamente implementados en las instituciones particulares mexicanas, lo que subraya la importancia de atender y valorar la perspectiva de los actores internos en la construcción de una cultura de calidad.

Este enfoque, más acorde con la visión humanista de Marshall (2016), se basa en la integración de los diversos actores y la toma de decisiones con base en la evidencia. Gvaramadze (2008) profundiza en esta perspectiva y señala que una medición de la calidad educativa efectiva se fundamenta en una visión institucional con tres ejes centrales: primero, la autonomía institucional para la toma de decisiones internas; segundo, la transparencia y responsabilidad externa que cultiva una cultura de calidad interna efectiva al involucrar a estudiantes y otros stakeholders en la estructura organizacional; y tercero, una visión personal de transformación que estima el “valor agregado” en la experiencia de aprendizaje, el conocimiento, las habilidades, actitudes y el empoderamiento de los estudiantes.

En síntesis, la comprensión y medición de la calidad educativa revela varias complejidades. Aunque el término calidad suele asociarse con excelencia, en la práctica surgen interrogantes sobre la existencia de otros niveles de calidad más allá de lo “alto” o “perfecto”. Los procesos de medición de la calidad varían y no siempre se alinean con los fines educativos o las necesidades particulares de cada institución. Además, si bien el cumplimiento de ciertos estándares es considerado esencial, estos no son universalmente aceptados por todos los actores individuales y colectivos de la educación superior, y pueden diferir entre los organismos acreditadores.

Por otra parte, los modelos emergentes de calidad tienden a centrarse cada vez más en la experiencia de aprendizaje, la investigación y la participación de los actores internos en los procesos de toma de decisiones, lo que resalta la necesidad de reconocer la pluralidad de perspectivas y la riqueza interpretativa que aportan los agentes internos a la construcción de una cultura institucional de calidad.

En este artículo, abordamos la discusión sobre la calidad educativa a partir de una tendencia observable tanto a nivel internacional como nacional: la diversidad de conceptualizaciones y mediciones en el ámbito universitario. Específicamente, analizamos cómo se manifiestan dos enfoques predominantes entre los actores internos: por un lado, el enfoque economicista, que privilegia la empleabilidad y la competitividad percibida por el mercado, y, por otro, el enfoque humanista, que pone el acento en la formación integral y el compromiso ético y social. Esta dualidad genera tensiones internas en los principios axiológicos de las instituciones de educación superior religiosas, lo cual será el foco de nuestro análisis.

Metodología de trabajo

Este artículo se basó en el desarrollo del estudio de caso como estrategia metodológica de investigación (Rodríguez et al., 1996), ya que nos permitió analizar en profundidad la definición de la calidad en la UPCG, a partir del significado y sentido que han construido los actores en torno a esta.

La elección del estudio de caso se justificó por la necesidad de comprender el fenómeno en su contexto real, considerando la complejidad de las interacciones institucionales y las particularidades del entorno educativo católico en Guadalajara. El trabajo de campo fue cuidadosamente diseñado para garantizar la riqueza y diversidad de perspectivas. La selección de los participantes se realizó mediante un muestreo intencionado, que privilegió a quienes, por su trayectoria, posición institucional o experiencia, pudieran aportar información relevante sobre la construcción histórica y actual de la calidad educativa en la UPCG.

Para este estudio de caso, utilizamos dos técnicas para la recolección de información: los grupos focales y las entrevistas. El grupo focal estuvo conformado por actores internos de la universidad; participaron representantes de las áreas administrativa, académica, de vinculación y de extensión, en una sesión de dos horas orientada a identificar percepciones, tensiones y consensos en torno a la calidad educativa.

La selección de los participantes para las entrevistas se realizó con base en el criterio de identificar a los actores que, por su trayectoria, posición institucional o experiencia, pudieran aportar perspectivas relevantes y diversas sobre el significado y la construcción histórica de la calidad educativa en la universidad católica objeto de estudio. En este sentido, incluimos a un miembro de la junta de gobierno, a exrectores y exvicerrectores, a un investigador de la red nacional de instituciones de educación superior católicas a la que pertenece la universidad, a un investigador de la zona metropolitana de Guadalajara, al vicerrector de la Universidad de Porto Alegre (Brasil), a un padre de familia y a un alumno de un bachillerato perteneciente a su red.

Esta diversidad de perfiles permitió captar las distintas voces que intervienen en la definición, interpretación y aplicación del concepto de calidad dentro de la institución, lo que favoreció una comprensión más profunda y multifacética del fenómeno analizado.

Para el análisis de la información, recurrimos al análisis textual discursivo, una metodología cualitativa que permite construir significados a partir de la interpretación de los discursos producidos por los actores sociales. Este análisis se caracteriza por ser un proceso dinámico, que integra momentos de deconstrucción y reconstrucción textual, y facilita la emergencia de nuevas comprensiones sobre los fenómenos estudiados (Moraes y Galiazzi, 2007; Bremm y Scherer, 2023).

En este caso, el análisis se estructuró en tres fases: la unitarización de los textos (fragmentación de los discursos en unidades de significado); la categorización (agrupamiento de unidades en categorías emergentes a partir del marco teórico y de los datos); y la producción de metatextos (Moraes y Galiazzi, 2007; Bremm y Scherer, 2023), los cuales nos ayudaron a articular las interpretaciones y construir una visión integral sobre la calidad educativa en la UPCG.

Resultados

¿Que es la calidad para un institución de educación superior católica?

En este apartado se responde a la pregunta: ¿cuál es el significado y sentido que los actores de la universidad han construido sobre la calidad universitaria? Como expusimos en el apartado teórico-conceptual, la calidad es un término ambiguo y resbaladizo; cuenta con una diversidad de definiciones y, de acuerdo con la literatura revisada, existen distintas características que deberían garantizarse para alcanzarla (Marchesi et al., 2021; Meyer, 1999; Silva, 2017; Vlăsceanu et al., 2007; De la Orden et al., 2015; Harvey y Green, 1993; Sallis y Hingley, 1991; Campbell y Rozsnyai, 2002; Buendía, 2009; Marshall, 2016).

Para abordar esta complejidad, fue necesario adoptar una postura sobre la definición de calidad educativa que orientara esta investigación, y a partir de ella, identificar los elementos que comúnmente se utilizan para su medición. En este sentido, en el análisis de la información partimos, en primer lugar, de las definiciones que los documentos institucionales y los actores entrevistados ofrecen respecto a la calidad; posteriormente, identificamos los elementos que consideran indispensables para alcanzarla, y por último, establecimos la relación entre dichos discursos y las características de calidad educativa presentes en la universidad católica de Guadalajara.

Definiciones de calidad de los actores institucionales

El primer paso fue identificar el significado que los actores institucionales atribuyen a la calidad educativa. Los documentos internos revelan una diversidad de definiciones, por lo que la institución no cuenta con un concepto unívoco sobre lo que esta significa. Esta ambigüedad se refleja también en las percepciones de los actores, como lo muestra el siguiente testimonio:

… para algunos, calidad […] es sinónimo de acreditación FIMPES, para otros calidad académica es sinónimo de acercamiento y acompañamiento con el alumno, para otros calidad académica es el logro del perfil de egreso en términos de competencias, de resultados y de efectos en la formación de los alumnos. Entonces no hay una definición clara de calidad (coordinadora de desarrollo académico, grupo focal 1, 12 de octubre del 2022).

Retomando esta idea, y a partir del análisis de los discursos de los distintos actores respecto a la definición de calidad, observamos un caleidoscopio de significados que varían según el grupo al que se consulte. Por ejemplo, para el ápice estratégico —es decir, aquellas personas que ocupan los puestos de mayor responsabilidad en la dirección y toma de decisiones institucionales, como rectores, vicerrectores y miembros de la junta de gobierno—, emergen dos elementos centrales en su discurso: el desarrollo profesional y el desarrollo humano, como lo evidencian los testimonios incluidos en la tabla 6.

Tabla 6

Testimonio de los actores del ápice estratégico sobre la calidad

|

Categoría |

Testimonio |

|

Definiciones de calidad |

La calidad académica, es decir [...] la formación, queríamos que nuestros egresados tuvieran una excelente formación profesional, que los incorporan sin dificultades al mundo del trabajo [...] siempre nos ha interesado darle una impronta humanista y […] cristiana, a nuestros egresados (entrevista primer rector UPCG, 9 de marzo de 2022) |

|

… la educación cristiana de la juventud, valores, actitudes, conocimientos, habilidades, todo alrededor de una persona que es buen cristiano y buen ciudadano […] (entrevista segundo rector universidad particular católica con sede en México, 8 de marzo de 2022) |

|

|

Entonces una insistencia que hubo fue que los chavos entre menos supieran teóricamente y más supieran solventar las problemáticas que enfrentaban, pues mejor (entrevista tercer vicerrector UPCG, 9 de marzo de 2022) |

|

|

La calidad [es] cómo se promueven los aprendizajes, cómo se logran y cómo se manifiestan en los estudiantes [...] el énfasis siguió siendo en términos de la docencia, de la formación académica, de la calidad del aprendizaje de sus estudiantes, y de lo que sus estudiantes iban a poder hacer en el mercado laboral (entrevista miembro de la junta de gobierno, 24 de marzo de 2022) |

|

|

Al hablar de la calidad educativa de la universidad, también estoy hablando de resultados, es decir, cuántos de los jóvenes que terminan de estudiar aquí [...] tienen la posibilidad de encontrar un buen trabajo… (entrevista presidente junta de gobierno, 4 de abril de 2022) |

Como podemos observar, en la opinión de los dos primeros informantes la idea de calidad educativa se vincula con una formación que combine tanto la dimensión humanista-cristiana como el desarrollo profesional del estudiantado.

A partir del segundo rector de la UPCG, este discurso se sustenta en la construcción de la experiencia educativa, incorporando nuevos matices, como la formación por competencias y la preparación para la inserción en el mercado laboral. En el caso del miembro de la junta de gobierno, la calidad se centra en la experiencia de aprendizaje en sí misma, mientras que para el presidente de la junta de gobierno se asocia a la preparación para el mercado laboral.

Los testimonios evidencian la multiplicidad de definiciones de calidad entre los integrantes del ápice estratégico, lo que muestra que este concepto adquiere diversas acepciones dentro de la institución. No obstante, la idea de que la calidad educativa en una universidad está estrechamente vinculada con la inserción de los egresados en el mercado laboral es compartida también por un padre de familia del bachillerato:

Ya en el campo, en el área de trabajo, sí te das cuenta [de] la calidad que tienen por los conocimientos que ellos tienen cuando salen de la carrera […] el nivel académico sí se nota cuando es una universidad de prestigio […] porque tienen mayor exigencia en el tema […] (entrevista padre de familia bachillerato, 1 de noviembre del 2022).

Estas percepciones sobre la calidad educativa se complementan con la opinión de los actores externos, quienes la conciben como el cumplimiento de perfiles de egreso, el compromiso de educar por medio de un proyecto institucional y la formación para la ciudadanía global (véase tabla 7).

Tabla 7

Testimonio de los actores externos respecto a la calidad

|

Categoría |

Testimonio |

|

Definiciones de calidad |

… la calidad educativa hasta donde yo entiendo tiene varios matices; el primero […] es el matiz sistemático en cuanto a que se lleven los procesos educativos, los procesos de formación que se dice que se van a dar, qué ofrece el programa y qué da el programa, [...] es el primer punto de la calidad: dar lo que se está prometiendo. Otro punto de la calidad, […] es el logro de los perfiles de egreso, [...] qué tanto se logran los perfiles de egreso y lo más difícil es, cómo demostrar que se logran los perfiles de egreso […] (investigador de la red nacional de la UPCG, 15 de marzo de 2022) |

|

… se refiere al compromiso de educar, entonces una institución de cualquier nivel, desde la gestión tiene que hacer que esto sea posible y tiene que garantizar que esto esté siendo posible; [...] el asunto de la involucración de todas las personas que están en la gestión tiene que ver con su proyecto educativo institucional, y cómo este |

|

|

… la formación de sus estudiantes para la ciudadanía global. Considerando los elementos de interculturalidad con los elementos formativos de la específica área de conocimiento, pero también la formación de competencias transversales… |

Hasta este punto, podemos afirmar que los primeros rectores se centraron en una definición de calidad educativa de carácter humanista, basada en una formación integral. Sin embargo, en los testimonios más recientes —provenientes de los miembros de la junta de gobierno, el presidente de dicha junta, los padres de familia y los propios estudiantes—, la calidad se percibe más bien como un concepto asociado a la formación para el trabajo y al cumplimiento del perfil de egreso.

Esta divergencia en las definiciones de calidad educativa también se observa entre los actores externos. Para el investigador nacional, la calidad se define a partir del perfil de egreso; para el investigador de la ZMG, se vincula con el cumplimiento del programa institucional, mientras que para el vicerrector internacional, se relaciona con la formación para la ciudadanía global, promovida mediante competencias transversales.

Discusión de los resultados

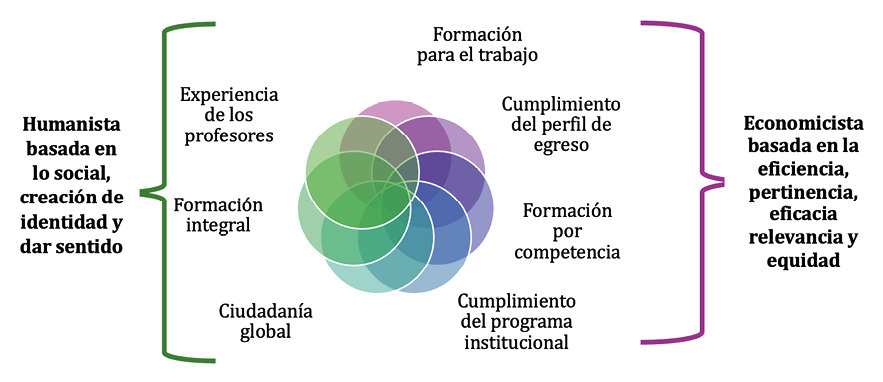

Los hallazgos de este estudio muestran que la calidad educativa en la UPCG es un concepto polisémico y dinámico, resultado de la coexistencia de ideales humanistas y racionalidades economicistas. Esto coincide con lo planteado por Harvey y Green (1993), quienes argumentan que la calidad en la educación superior no posee una definición única, sino que se construye en función de los intereses y expectativas de los diferentes actores.

En este caso, los actores internos y externos interpretan la calidad desde dos perspectivas complementarias, pero también en tensión: una visión humanista, centrada en la formación integral, los valores éticos y el compromiso social, y una visión economicista, que prioriza la empleabilidad, el cumplimiento del perfil de egreso y la competitividad institucional.

Esta dualidad concuerda con la noción de calidad como proceso de construcción de sentido propuesta por Marshall (2016), en la que los actores reinterpretan los ideales formales según las demandas contextuales. Mientras el discurso fundacional de la universidad destaca valores humanista-cristianos, los testimonios más recientes revelan un desplazamiento hacia una lógica orientada al mercado, similar a las presiones competitivas descritas por Gregorutti y Bon (2016) en las universidades privadas mexicanas.

La coexistencia de estas dos visiones genera fragmentación en la identidad institucional, pues no existe un significado plenamente compartido de calidad. Esto refleja la teoría de la agencia de Giddens (2012), según la cual los actores negocian y adaptan las normas organizacionales a partir de sus propios objetivos e intereses. Así, la calidad aparece como una construcción social evolutiva, influenciada tanto por dinámicas internas como por las políticas de acreditación y aseguramiento externo.

Este hallazgo es consistente con lo expuesto por Hopbach (2012), quien sostiene que la calidad en la educación superior es relativa y contextual, especialmente en instituciones que deben equilibrar misiones basadas en la fe con requerimientos seculares de acreditación. En las universidades católicas, esta tensión es particularmente compleja, pues deben armonizar su misión social y espiritual con las exigencias del mercado laboral y los indicadores de desempeño institucional.

Desde una perspectiva de gestión, estos resultados sugieren la necesidad de avanzar hacia marcos de calidad basados en el diálogo, que integren las distintas voces y permitan articular de manera coherente la misión educativa con los estándares externos. Esto coincide con la propuesta de Harvey y Newton (2004), quienes abogan por transitar de modelos de aseguramiento de calidad centrados en la rendición de cuentas hacia modelos orientados a la mejora de procesos y la participación de los actores internos.

En síntesis, la experiencia de la UPCG ilustra cómo las universidades católicas negocian, reinterpretan e hibridan los discursos sobre calidad, configurando respuestas organizacionales multifacéticas que reflejan las tensiones y desafíos de la educación superior contemporánea.

Conclusiones

Este estudio demuestra que la calidad educativa en las universidades católicas no es un concepto estático, sino una construcción negociada y en constante evolución. En la UPCG se expresa a través de una combinación de ideales humanistas de formación integral y demandas economicistas vinculadas a la empleabilidad y la competitividad institucional (véase figura 3).

Figura 3. Significados de la calidad expresado por los actores

La ausencia de una definición plenamente compartida entre los actores internos y externos genera tensiones en la construcción de la identidad institucional, pero también abre oportunidades para el diálogo constructivo y la creación de significados comunes. Reconocer esta pluralidad de perspectivas permitiría diseñar marcos de calidad más coherentes, capaces de equilibrar la misión social con las exigencias del mercado educativo.

Figura 4. Significados de la calidad expresados por los actores contrastados con la

visión humanista y economicista de la calidad educativa

Más allá del caso particular, esta investigación contribuye a comprender cómo las universidades de inspiración católica enfrentan las presiones de preservar su misión formativa mientras se adaptan a las lógicas del mercado.

Lo anterior permite comprender mejor las tensiones entre la visión humanista y economicista de la calidad educativa en las universidades católicas, y constituye un punto de partida para seguir explorando cómo se construye socialmente este concepto en contextos de creciente competitividad educativa.

Recomendaciones prácticas para la gestión universitaria

católica

Derivado de los hallazgos, proponemos las siguientes acciones para fortalecer la gestión en universidades católicas:

- Generar espacios de diálogo institucional que permitan confrontar y consensuar las visiones de calidad, construyendo un significado compartido alineado con la misión y los valores católicos.

- Fortalecer la formación y actualización docente, equilibrando las competencias profesionales que demanda el mercado laboral con enfoques humanistas y sociales propios de la identidad institucional.

- Diseñar sistemas de evaluación y mejora continua que combinen indicadores de empleabilidad con dimensiones de desarrollo humano, social y ético, que respondan tanto a las expectativas de la sociedad como a la misión universitaria.

- Involucrar activamente a estudiantes y egresados en espacios de retroalimentación y co-creación de políticas de calidad para fortalecer su sentido de pertenencia y compromiso institucional.

- Profundizar la reflexión institucional sobre cómo equilibrar las tensiones entre las visiones humanista y economicista en la toma de decisiones estratégicas y la innovación curricular.

Con estas acciones, las universidades podrán reforzar su legitimidad institucional y responder de manera equilibrada a las exigencias externas sin perder su identidad y misión social.

Líneas de investigación futura

De manera específica, se identifican tres líneas prioritarias para futuras investigaciones:

- Analizar de forma más profunda el impacto que tienen los estudiantes y egresados en la redefinición de la calidad educativa, considerando sus trayectorias, expectativas y percepciones.

- Realizar estudios comparativos entre universidades católicas en diferentes contextos nacionales e internacionales para identificar patrones comunes y particularidades en la construcción social de la calidad.

- Explorar el efecto de las políticas públicas y los sistemas de acreditación sobre la autonomía universitaria y la preservación de la misión institucional en universidades basadas en la fe.

Con estas líneas de investigación, será posible ampliar la comprensión del fenómeno y generar propuestas más sólidas para fortalecer la identidad y la legitimidad de las universidades católicas en un contexto de creciente competencia y mercantilización de la educación superior.

Referencias bibliográficas

ANUIES (2022). Anuario estadístico de educación superior 2021-2022. https://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior

Buendía Espinosa, A. (2009). El estudio de la educación superior privada en México. Reencuentro. Análisis de Problemas Universitarios, núm. 55, pp. 58-63. https://reencuentro.xoc.uam.mx/index.php/reencuentro/article/view/702

Bremm D. y Scherer Wenzel, J. (2023). Una comprensión del análisis textual del discurso; principios y procedimientos. Experiencias, reflexiones y resultados para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, núm. 03 (número especial 2023), pp. 81-89. https://doi.org/10.5281/zenodo.8332825

Campbell, C. y Rozsnyai, C. (2002). Quality assurance and the development of course programs in higher education. Unesco: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation. https://coilink.org/20.500.12592/sbcc301

De la Orden Hoz, A., Asensio Muñoz, I., Carballo Santaolalla, R., Fernández Díaz, M. J., Fuentes Vicente, A., García Ramos, J. M., Guardia González, S. y Navarro Castillo, M. (2015). Desarrollo y validación de un modelo de calidad universitaria como base para su evaluación. Relieve. Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa, vol. 3, núm. 1, pp 1-6. https://doi.org/10.7203/relieve.3.1.6334

Dill, D. D. (1998). Evaluating the “evaluative state”: Implications for research in higher education. European Journal of Education, vol. 33, núm, 3, pp. 361–377. http://www.jstor.org/stable/1503589

Gama Tejeda, F. (2012). La educación superior privada en Jalisco, 1990-2000: expansión y diversificación. Universitaria, Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, Universidad de Guadalajara. https://www.bibliotecaebook.com/reader/435699/%26returnUrl%3D?productType=ebook&viewInside=true

García Aracil, A. y Palomares Montero, D. (2010). Examining benchmark indicator systemsfor the evaluation of higher education institutions. Higher Education, núm. 60, pp. 217–234. https://doi.org/10.1007/s10734-009-9296-8

Giddens, A. (2012). La constitución de la sociedad: bases para la teoría de la estructuración (2.ª ed.). Amorrortu Editores.

Gidson, A. (1986). Inspecting education. En G. Moodie. Standards and criteria in higher education (pp. 128-135). Society for Research into Higher Education and NFER-Nelson. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000079180

Gregorutti, G. J. y Bon Pereira, M. V. (2016). Acreditación de la universidad privada ¿es un sinónimo de calidad? REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, vol. 11, núm. 1, pp. 122-139. https://doi.org/10.15366/reice2013.11.1.008

Gvaramadze, I. (2008). From quality assurance to quality enhancement in the European higher education area. European Journal of Education, vol. 43, núm. 4, pp 443-455. https://doi.org/10.1111/j.1465-3435.2008.00376.x

Harvey, L. (2004-2023). Analytic quality glossary. Quality Research International. http://www.qualityresearchinternational.com/glossary/

Harvey, L. y Green, D. (1993). Defining quality. Assessment & Evaluation in Higher Education, vol. 18, núm. 1, pp. 9–34. https://doi.org/10.1080/0260293930180102

Harvey, L. y Newton, J. (2004). Transforming quality evaluation. Quality in Higher Education, vol. 10, núm, 2, pp. 149–165. https://doi.org/10.1080/1353832042000230635

Hopbach, A. (2012). External quality assurance between European consensus and national agendas. En A. Curaj, P. Scott, L. Vlăsceanu y L. Wilson. European higher education at the crossroads between the Bologna process and national reforms (pp. 267-285). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-3937-6_15

Kis, V. (2005). Quality assurance in tertiary education: Current practices in OECD countries and a literature review on potential effects. The Organization for Economic Cooperation and Development. https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=e62d9c36f3c752234a4067a3ddca9acd6555ee53

Levy, D. (2006). Capítulo 14. The private fit in the higher education landscape. En J. Forest y P. Altbach. International Handbook of Higher Education (pp. 281-292). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-4012-2_14

Levy, D. (1986). La educación superior y el Estado en Latinoamérica. Desafíos privados al predominio público. University of Chicago Press.

Marchesi, Á., Tedesco, J. C. y Coll, C. (2021). Calidad, equidad y reformas en la enseñanza. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura/Fundación Santillana. https://dds.cepal.org/redesoc/publicacion?id=1540

Marshall, S. (2016). Quality as sense-making. Quality in Higher Education, vol. 22, núm. 3, pp. 213-227. https://doi.org/10.1007/978-981-10-7620-6_15

Mextudia (2019, 2 de enero). Universidades. https://mextudia.com/universidades/#

Meyer, J. H. F. (1999). Variation and concepts of quality in student learning. Quality in Higher Education, vol. 5, núm. 2, pp. 167–180. https://doi.org/10.1080/1353832990050207

Moraes, R. y Galiazzi, M. C. (2007). Análisis textual discursivo. Unijuí.

Plá, S. (2019). Calidad educativa. Historia de una política para la desigualdad. Universidad Nacional Autonóma de México-Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. https://www.iisue.unam.mx/publicaciones/libros/calidad-educativa-historia-de-una-politica-para-la-desigualdad

Rodríguez Goméz, G., Gil Flores, J. y García Jiménez, E. (1996). Metodología de la investigación cualitativa. Aljibe.

Sallis, E. y Hingley, P. (1991). College quality assurance systems. The Staff College. https://eric.ed.gov/?id=ED342323

Silas Casillas, J. (2019). Mexico: The complexities of FOMHEIs. En P. Altbach, E. Choi, M. Allen y H. de Wit. The global phenomenon of family-owned or family-managed universities (pp. 198-214). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004423435

Silva Guerrero, J. E. (2017). Red de política y toma de decisiones: el uso de los resultados de las evaluaciones de logro educativo en la Reforma Integral de Educación Básica en México. Universidad de Guadalajara-Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/cgraduados/pdf/2017/red-de-politica-mayo2017.pdf

Talha, M. (2004), Total quality management (TQM): An overview. The Bottom Line, vol. 17, núm. 1, pp. 15-19. https://doi.org/10.1108/08880450410519656

Vlăsceanu, L., Grünberg, L. y Pârlea, D. (2007). Quality assurance and accreditation: A glossary of basic terms and definitions. Centro Europeo de Enseñanza Superior de la Unesco. https://www.aracis.ro/wpcontent/uploads/2019/08/Glossary_07_05_2007.pdf