ISSN: 2007-7033 | Núm. 65 | e1728 | Sección temática: artículos de investigación

Justicia social en la política educativa

rural para Chile y México

Social justice in rural education policy for Chile and Mexico

Moyra Marcela Castro Paredes*

Cristian Ernesto Castañeda Sánchez**

Daniel Eduardo Reyes Araya***

La crisis sanitaria global (2020-2022) superó sus implicaciones sanitarias inmediatas, pero persisten consecuencias educativas, en especial en contextos rurales latinoamericanos. En este periodo se evidenció la insuficiencia de las políticas públicas para atender a los sectores más vulnerables, al registrarse un retroceso en los aprendizajes, coincidente con los resultados de evaluaciones nacionales e internacionales. Las soluciones adoptadas resultaron reduccionistas en escenarios que requerían mayor sensibilidad y contextualización. Este estudio comparó experiencias docentes en territorios rurales de Chile y México, mediante la recuperación y análisis de prácticas implementadas durante la contingencia. Los hallazgos revelan la improvisación inicial en la planificación, así como estrategias adaptadas al contexto, desde la enseñanza a domicilio hasta la creación de materiales de aprendizaje pertinentes para zonas remotas. Se concluye que, en ambos países, es urgente diseñar políticas educativas que garanticen la distribución equitativa de recursos, el acceso digno al servicio educativo y la reivindicación de la justicia social en la educación rural.

Palabras clave:

gestión escolar, justicia social, covid-19 y territorios, políticas educativas y escuelas rurales latinoamericanas

The global health crisis has been resolved, yet its non-health consequences persist. The experience of education between 2020 and 2022 revealed the inconsistency of public policies toward vulnerable sectors, such as rural communities in Latin America. In particular, there has been a general decline in learning outcomes—confirmed by results on national and international standardized tests—while the solutions implemented have often been reductionist in contexts that demand greater sensitivity and contextualization. Teachers across the region have faced constant uncertainty. It is evident that the urgency of the situation led to improvisation in contingency planning. However, states must now move toward educational policies that ensure the fair distribution of resources and the dignified provision of services, which are essential for recognizing and supporting minority groups. Within this framework, teaching experiences from Chile and Mexico were analyzed in order to compare the objective and subjective advantages and disadvantages in rural territories. The findings redefined the professional effort required to teach—from reaching students in their homes to generating learning resources appropriate for remote areas. The results in rural schools highlighted the urgent need to reclaim social justice in the design of educational policies in both Chile and Mexico.

Keywords:

school management, social justice, covid-19 and territories, educational policies, Latin American rural schools

Recibido: 15 de enero de 2025 | Aceptado para su publicación: 23 de mayo de 2025 |

Publicado: 28 de agosto de 2025

Cómo citar: Castro Paredes, M. M., Castañeda Sánchez, C. E. y Reyes Araya, D. E. (2025). Justicia social en la política educativa rural para Chile y México. Sinéctica, Revista Electrónica de Educación, (65), e1728. https://doi.org/10.31391/LBWX6953

* Doctora en Educación por la Universidad de Salamanca. Académica e investigadora del Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional de la Universidad de Talca, Chile. Líneas de investigación: gestión escolar, inclusión educativa y desarrollo profesional docente. Correo electrónico: mocastro@utalca.cl

** Doctor en Ciencias Educativas. Investigador adscrito a la Universidad Pedagógica Nacional en Baja California, México. Líneas de investigación: educación indígena, educación rural, gestión escolar, condiciones de trabajo y normativas en estos contextos. Correo electrónico: cristercasa@gmail.com/ https://orcid.org/0000-0002-0288-8002

*** Magíster en Gerencia y Gestión Pública. Académico de posgrado e investigador en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional de la Universidad de Talca, Chile. Líneas de investigación: políticas públicas en educación y gestión escolar subnacional, inclusión educativa y gestión de recursos. Correo electrónico: dreyes.ing@gmail.com/ https://orcid.org/0000-0003-0593-8033

Introducción

La justicia social es un constructo que ha cobrado relevancia en los últimos años, al servir como referencia para aproximarse a la equidad en los distintos ámbitos de la sociedad. Fraser (2003, 2008) propuso un enfoque que parte de la definición de redistribución y reconocimiento en relación con los derechos reivindicativos de las políticas contemporáneas. Por un lado, las acciones de redistribución buscan garantizar la igualdad en la distribución de la riqueza, al reducir la brecha entre los estratos sociales y promover un acceso equitativo a las oportunidades. Por otro, las acciones de reconocimiento procuran visibilizar a los grupos que, cultural e históricamente, han sido ignorados, excluidos, ofendidos o victimizados en distintos sentidos.

Fraser advierte que no se trata de un proceso sencillo y plantea que la justicia social es el resultado de una dialéctica entre las acciones orientadas a modificar la distribución económica y aquellas encaminadas a transformar la dimensión cultural. Las injusticias de uno y otro tipo están imbricadas y se refuerzan mutuamente; así, al resolver problemas de distribución se abordan, en cierta medida, problemas de reconocimiento, y viceversa.

En esta línea, Ferrada (2018) señala que la justicia social requiere los principios de libertad y diferencia, cuyo propósito último es mejorar las condiciones de vida de todos los miembros de la sociedad. Por su parte, Espinoza (2009) concibe la política como un conjunto de propuestas específicas orientadas a resolver problemas, que implica la toma de decisiones, el establecimiento de metas y la ejecución de acciones explícitas para satisfacer demandas concretas en distintos ámbitos. La política educacional, en particular, además de atender la demanda que la justifica y los propósitos que persigue de manera explícita, integra también una serie de proposiciones teóricas e hipotéticas que la fundamentan.

En términos contextuales, las políticas educativas de Chile y México, antes de la pandemia de 2020, se desarrollaban en el marco de gobiernos iniciados en marzo y diciembre de 2018, en ese orden. En México, bajo una administración identificada con una ideología de izquierda, se estaba construyendo una nueva propuesta educativa para el país (Subsecretaría de Educación Básica, 2019). En Chile, con un gobierno de ideología de derecha, se atravesaba un ciclo de cuestionamiento del modelo económico, manifestado en extensas movilizaciones sociales con consecuencias que perduran hasta hoy, en un contexto en el que sigue vigente el neoliberalismo educativo instaurado durante la dictadura (Navarro y Tromben, 2019).

No obstante, el periodo de confinamiento actuó como un tamiz que evidenció que, independientemente de la postura ideológica de los gobiernos, la política educativa carecía de planes para enfrentar contingencias o incidencias de esta magnitud. En consecuencia, las estrategias se diseñaron sobre la marcha. Sin duda, el momento exigía una respuesta más precisa y oportuna por parte de las autoridades (Castañeda-Sánchez y Bocanegra, 2023; Zurita, 2021).

Con base en lo anterior, la investigación aquí presentada responde a la pregunta general ¿cómo se llevaron a cabo las acciones de servicio en escuelas rurales de nivel básico de dos países latinoamericanos (Chile y México)? De esta interrogante se derivan otras preguntas específicas orientadas a identificar, por un lado, las acciones emanadas de la política oficial y, por otro, aquellas propias de cada plantel. En consecuencia, el estudio busca reflexionar sobre estas normativas a la luz del planteamiento teórico de la justicia social, con su doble vertiente de redistribución y reconocimiento.

Este trabajo analiza las acciones que, según el discurso de profesoras y profesores de educación básica en zonas rurales del Maule (Chile) y Baja California (México), se pusieron en práctica durante el confinamiento derivado de la pandemia del covid-19. En ambos contextos, y en el marco de la suspensión de actividades presenciales para prevenir contagios, se destaca la labor docente para suplir vacíos a pesar de los lineamientos oficiales. Estas acciones visibilizan la ausencia de una política específica que garantice la continuidad del servicio educativo en zonas rurales, así como la persistente desigualdad en la distribución de recursos y el escaso reconocimiento de las realidades propias de estos territorios.

Contexto del estudio

A continuación, describimos las realidades históricas y sociodemográficas de las escuelas rurales en las dos regiones en las que se ha desarrollado nuestro estudio: Maule en Chile y Baja California en México.

Una mirada al sistema escolar en el contexto rural del Maule, Chile

Las características singulares del país —su geografía, clima, ecosistemas y biodiversidad, entre otras— han representado, desde la época de los pueblos originarios, retos significativos para sus habitantes. En la actualidad, los desafíos se centran en la integración territorial y en la interacción entre comunidades, mientras que los distintos proyectos de transformación social, política, cultural y económica se entrelazan con condiciones estructurales que limitan tanto la política como la acción pública del Estado y de sus organismos relacionados, y dificultan la mejora del bien común y la atención a los intereses fundamentales de la población. La marcada dispersión geográfica y el aislamiento territorial, incluso en plena segunda década del milenio, plantean exigencias específicas para el diseño y la implementación de una política de desarrollo rural:

La limitada existencia de políticas nacionales con enfoque territorial ha contribuido, entre otros factores, a generar un desarrollo desequilibrado en el territorio nacional, determinando un acceso desigual de la población a los bienes y servicios, generando situaciones de rezago territorial y socioeconómico. La realidad constata que, a pesar de todos los esfuerzos de política pública desde los diferentes sectores orientados a estos espacios, los territorios rurales del país siguen manteniendo índices de desarrollo menos favorables que los territorios urbanos y con esto se desaprovechan diversas potencialidades orientadas a lograr un desarrollo territorial integral (Gobierno de Chile, 2020, p. 7).

En un contexto más reciente, las políticas educacionales de los gobiernos democráticos mantuvieron el histórico centralismo, profundizado durante la dictadura cívico-militar. El traspaso de la educación estatal a los municipios —sin experiencia en su gestión y sin presupuestos estables— perpetuó el insuficiente reconocimiento de la diversidad de territorios y de sus habitantes como comunidades y como estudiantes.

Con base en el modelo de mercado, la educación rural osciló entre la precariedad y el olvido: su financiamiento se redujo al mínimo y, en consecuencia, comenzó el cierre de escuelas debido al descenso de la matrícula. Ello obligó al desplazamiento del estudiantado hacia otros centros educativos y, en muchos casos, provocó el abandono escolar de quienes más necesitaban de la escuela para progresar.

La ruralidad se volvió prácticamente imperceptible en los espacios de poder y toma de decisiones del macroterritorio. La estandarización, la competencia, la rendición de cuentas y el nuevo gerenciamiento orientaron la política educativa y condicionaron su subsistencia. En esencia, y sin contrapesos, se descartó la pluralidad de significados de la educación y de las comunidades territoriales, y se abrió paso a la homogeneización de sus fines y propósitos.

En retrospectiva, la actuación política ha respondido principalmente a criterios macroeconómicos, y ha descuidado los efectos sobre la cohesión social, al naturalizar e institucionalizar la segregación del estudiantado. La educación municipal —que suele identificarse con la educación pública—, tanto urbana como rural, tiene el mandato de atender a toda la población, sin un reconocimiento efectivo de sus contextos y singularidades.

En términos generales, el sistema escolar chileno atiende a una población de 3’631,025 estudiantes distribuidos en los niveles de educación parvularia, básica y media, así como en las modalidades de educación especial y de adultos (Mineduc, 2023). Asimismo, 263,690 docentes imparten clases en distintos tipos de establecimientos: municipales, de servicios locales, privados subvencionados por el Estado, privados pagados por las familias y de administración delegada.

Durante el periodo 2018-2022, más del 90% de la matrícula escolar nacional residía en zonas urbanas. En cuanto a la distribución de la matrícula rural en 2022, las regiones con mayor número de estudiantes fueron Maule (40,107), La Araucanía (33,966), Metropolitana (34,426) y Los Lagos (30,725) (Mineduc, 2024).

La educación rural, de manera específica, forma parte del sistema escolar, pero no se reconoce como un subsistema, y queda únicamente consignada en la estructura de financiamiento. Esta condición contribuye a su histórica invisibilización institucional y al desafío pendiente en materia de justicia social. A nivel nacional, la matrícula rural representa el 8% del estudiantado —de los cuales un 37% es de ascendencia indígena—, el 12% del profesorado y cerca del 30% de los establecimientos de educación básica y media del país. La gran mayoría de estas escuelas dependen de la administración municipal o de los servicios locales; un 27% se encuentran en zonas geográficamente aisladas y un 45% imparte enseñanza multigrado. Además, 6,035 estudiantes de educación parvularia residen en zonas rurales (Mineduc, 2023).

La región del Maule, con una población de 1,044,950 habitantes, se compone de cuatro provincias que, a su vez, agrupan treinta comunas. La población se concentra en tres comunas predominantemente urbanas, siete de carácter mixto y veinte rurales. Según los datos de densidad poblacional, distribución y asentamientos humanos, esta región destaca por registrar el mayor número de habitantes en zonas rurales. En este contexto, presenta condiciones estructurales precarias: el 4.9% de déficit habitacional, el 0.3% de hogares sin electricidad, el 9.1% de viviendas con acceso inadecuado a agua potable y alcantarillado, y el 22.5% de la población en situación de pobreza multidimensional (GORE Maule, 2022).

En términos educativos, el Maule evidencia un nivel de escolaridad promedio en su población adulta ligeramente inferior a la media nacional, brecha que persiste debido a la concentración de la oferta educativa en zonas urbanas (GORE Maule, 2022). La región registra una matrícula de 224,030 estudiantes, distribuidos en un 48.6% en educación municipal, 45.2% en educación privada subvencionada por el Estado, alrededor del 5% en educación privada pagada por las familias y el 1.2% en corporaciones de administración delegada. Del total, el 80.8% asiste a instituciones educativas en zonas urbanas y el 19.2% en zonas rurales (Mineduc, 2023).

En cuanto a infraestructura escolar, la región cuenta con 820 establecimientos de educación básica y media. De ellos, 523 pertenecen a la educación municipal, 277 a la educación privada subvencionada por el Estado, 15 a la educación privada financiada por las familias y 5 a corporaciones de administración delegada (GORE Maule, 2022). Del total, en 2023, el 53% se ubicaba en zonas urbanas y el 47%, en zonas rurales, según la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región del Maule.

Acercamiento al contexto sociohistórico rural de México y Baja California

En el caso de México, la diversidad es visible en múltiples dimensiones: desde los grupos étnicos que han habitado el territorio a lo largo de varios siglos hasta la variedad de ecosistemas que condicionan los estilos de vida de las distintas comunidades, lo que incide de manera directa en los procesos educativos.

Tras la revolución iniciada en 1910, se emprendió un esfuerzo por garantizar el derecho a la educación para todo el pueblo mexicano. La creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 1921, en sustitución del ministerio existente desde mediados del siglo XIX, tuvo como propósito alfabetizar a la población, implementando un conjunto de políticas para la formación del profesorado, la reorganización de los sistemas educativos municipales y la construcción de escuelas, en un Estado-nación que albergaba “muchas naciones”, es decir, diversos pueblos —incluidos numerosos grupos étnicos— con culturas, tradiciones, formas de gobierno y, por supuesto, modelos educativos propios. El reto era considerable, pues la mayoría de la población de la época residía en zonas rurales.

Las políticas fundamentales de aquel periodo fueron, por una parte, la consolidación del ideal del ciudadano mexicano “civilizado”, que se suponía integraría lo mejor de las culturas indígena y europea —idea promovida desde mediados del siglo XIX, aunque en la práctica resultó discriminatoria para numerosas comunidades, en especial las rurales—; y por otra, la centralización del sistema educativo, mediante la cual el gobierno federal asumió el control de las escuelas y relegó a los gobiernos municipales a funciones meramente administrativas.

En las comunidades rurales se establecieron escuelas normales específicas. Una parte esencial de estas políticas consistió en la formación de un profesorado especializado, consciente del papel que desempeñaría en dichos contextos: llevar a las poblaciones más alejadas los ideales revolucionarios de progreso e instrucción, y asimilarlos al proyecto nacional. El objetivo era transformar al campesinado en personas “cultas”, capaces de contribuir con su trabajo a la construcción de un país unificado, y dejar atrás usos, costumbres e incluso la lengua, consideradas inferiores, para integrarse al modelo estructural de nación (Flores, 2019; Martínez, 2016; SEP, 1938).

La política integracionista fue modificándose gradualmente en el discurso y en los documentos oficiales; su cambio más visible fue el impulso de los subsistemas de educación bilingüe en la década de 1970. No obstante, la centralización del sistema educativo se mantuvo, con la excepción del periodo derivado del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, firmado en 1992, que transfirió a los estados la responsabilidad administrativa y organizativa, aunque conservó en manos de la federación el control del currículo escolar.

La reforma educativa de 2013 reafirmó la centralización en el ámbito curricular y restauró, en el plano regulatorio, los mecanismos de evaluación docente, rendición de cuentas y su vinculación con la asignación de programas compensatorios, como escuelas de calidad o escuelas de tiempo completo.

Desde 2022, la propuesta de la Nueva Escuela Mexicana ha buscado acercar el trabajo escolar a las comunidades a fin de promover una vinculación más estrecha entre las instituciones educativas y su contexto. No obstante, las realidades que enfrentan las escuelas evidencian que persisten desigualdades significativas en la gestión, la operación y los resultados de aprendizaje, en particular en perjuicio de las zonas rurales (Briceño-Alcázar, 2022, 2023).

Este panorama permite dimensionar la situación de las escuelas rurales en México, las cuales han experimentado un desarrollo marcadamente distinto al de sus contrapartes urbanas. Aunque desde la década de 1940 han operado con planes de estudio similares, en la práctica presentan diferencias sustanciales. En el ámbito de la gestión, cuentan con menor personal docente y, a menudo, con perfiles nóveles. En cuanto a los recursos materiales, son comunes las carencias, omisiones o retrasos en la entrega (Ezpeleta, 1997; Martínez, 2016).

Al inicio del ciclo escolar 2022-2023, la república mexicana registraba una matrícula de 24’479,952 estudiantes en educación básica y 5’244,352 en nivel medio superior. En el mismo ciclo, el profesorado ascendía a 1’666,596 personas y el total de establecimientos alcanzaba 232,966 en todo el país. Estas cifras incluyen tanto escuelas públicas como privadas en los niveles mencionados (SEP, 2023).

Las cifras disponibles sobre educación rural para nuestro estudio provienen del documento del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación (2018). Según este reporte, el 73% de la población estudiantil de los niveles básico y medio superior estaba inscrita en planteles ubicados en zonas urbanas (con más de 2,500 habitantes), mientras que el 27% asistía a planteles rurales.

El estado de Baja California, situado en el extremo noroeste de México, en la parte norte de la península homónima y colindante con Estados Unidos de América, registró en el censo de 2020 una población de 3’769,020 habitantes, equivalente al 3% del total nacional (INEGI, 2022).

La entidad cuenta con tres áreas metropolitanas principales: Tijuana, Mexicali y Ensenada. En estas y otras zonas urbanas reside el 94% de la población, mientras que las áreas rurales concentran el 6% restante. Entre las particularidades de su territorio, destaca la influencia de su cercanía con Estados Unidos, reflejada en la presencia de población flotante con intención de emigrar, personas deportadas que buscan reintegrarse, así como un grupo fluctuante de jornaleros agrícolas que se establecen temporalmente en las zonas de cultivo, con frecuencia acompañados de hijas e hijos en edad escolar.

Ahora bien, según datos publicados por el Subsistema de Educación del Estado, la matrícula escolar presentó la siguiente evolución: en el ciclo 2018-2019 se registraron 683,143 estudiantes en educación básica y 151,761 en educación media superior; para el ciclo 2022-2023, las cifras descendieron a 668,222 en educación básica y 142,689 en educación media superior.

En 2015, Baja California contabilizaba 75,423 niñas y niños en edad de cursar educación básica que residían en localidades rurales (con menos de 2,500 habitantes) y 16,155 jóvenes en edad de cursar la educación media superior (Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, 2018).

En 2019, el total de escuelas multigrado o de organización incompleta del estado se distribuía de la siguiente manera: preescolar 7%, primaria 8% y telesecundaria 15.1%. En el caso de las escuelas indígenas, el porcentaje era considerablemente mayor: 25% en preescolar y 30% en primaria (Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, 2021).

De acuerdo con la misma fuente, “una décima parte de las primarias en el estado fue multigrado, aunque a ellas solo asistía 2.3% del alumnado y 2.5% del profesorado; es decir, 365 docentes tuvieron que atender más de un grado”. Asimismo, en preescolares —tanto generales como indígenas—, “el 7.1% y el 21.2%, respectivamente, contaron con un solo docente que atendió dos o tres grados. En las primarias, todos los docentes de 8.1% de las escuelas generales atendieron más de un grado” (Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, 2021, p. 30).

Por último, Baja California se encuentra entre las 24 entidades federativas con un subsistema regulado por la Dirección General de Educación Indígena, el cual coordina las escuelas bilingües que atienden a estudiantes de pueblos originarios locales y migrantes. Una parte importante de estos planteles se localiza en zonas rurales (Delgado y Tinajero, 2022).

Aproximación metodológica del estudio

El estudio se desarrolló desde un enfoque cualitativo y, dada la naturaleza de la información necesaria para cumplir con el objetivo de investigación, se optó por el método de estudio de casos. La técnica empleada fue la entrevista semiestructurada. Con el consentimiento de las personas participantes, las entrevistas fueron grabadas en audio, transcritas de manera íntegra y sometidas a un proceso de análisis posterior.

El trabajo de campo se llevó a cabo entre abril de 2022 y julio de 2023, periodo posterior al confinamiento por la pandemia. Las entrevistas semiestructuradas se aplicaron a cuatro docentes de escuelas rurales multigrado ubicadas en la región del Maule (Chile) y en Baja California (México). En forma complementaria, se entrevistó a dos autoridades sectoriales de ambas regiones a fin de obtener una visión institucional que enriqueciera la interpretación de los hallazgos.

Método de estudio de casos

El estudio de casos es definido por Stake (2010) como “el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes” (p. 11). Desde esta perspectiva, la investigación consideró a cada escuela rural como un caso; es decir, cada establecimiento constituyó un instrumento de análisis para aprender y comprender, desde la visión del profesorado con rol directivo protagónico —con o sin nombramiento formal—, la práctica educativa desarrollada en el contexto del confinamiento por la pandemia del covid-19. De esta manera, cada escuela fue tratada como un caso de estudio orientado a la comprensión de las acciones educativas implementadas en zonas rurales durante la contingencia sanitaria.

Asimismo, siguiendo la tipología propuesta por Stake (2010), los casos pueden clasificarse en intrínsecos o instrumentales. En el primer tipo, el interés radica en el caso en sí mismo, mientras que en el segundo el acento se coloca en el proceso que el caso refleja y que resulta relevante para el análisis del investigador o investigadora. Desde esta clasificación, los casos analizados en nuestro estudio se ubican como instrumentales, dado que lo central no es la singularidad de cada escuela, sino las prácticas educativas que emergieron en el contexto de la pandemia y lo que estas revelan sobre las condiciones estructurales de la educación rural.

Asimismo, Stake (2010) distingue entre estudios de caso único y colectivo. En este sentido, la investigación aquí reportada corresponde a un estudio de casos instrumental y colectivo. Es instrumental, en tanto que a través de los casos indagamos sobre las políticas educativas puestas en acción para subsanar o minimizar las consecuencias que el confinamiento por la pandemia generó en escuelas de zonas rurales. Es colectivo, porque analizamos cuatro escuelas rurales localizadas en dos regiones de distintos países latinoamericanos.

Entrevista semiestructurada

Las entrevistas semiestructuradas se desarrollaron después del retorno a clases presenciales en ambos países, en momentos distintos, por lo que fue necesario ajustarlas a los respectivos calendarios escolares. En Baja California, las entrevistas se llevaron a cabo en los propios planteles escolares entre abril y octubre de 2022, es decir, pocos meses después de concluido el confinamiento. En el Maule, aunque inicialmente estaban programadas de manera presencial, se realizaron en los meses de junio y julio de 2023 a través de la plataforma Zoom debido a que un temporal de lluvias con inundaciones afectó las rutas de acceso a las escuelas rurales de la región.

El guion de entrevistas se elaboró a partir de la pregunta general y las preguntas específicas del proyecto, que exploraban las dimensiones que presentamos en la tabla.

Tabla. Dimensiones y temas exploradas por la entrevista semiestructurada

|

Dimensiones |

Temas |

|

Antecedentes |

Trayectoria profesional Composición de la planta académica Cifras de estudiantes antes y después del confinamiento |

|

Trabajo durante el confinamiento |

Estrategia de trabajo regional Estrategia de trabajo interna (de la propia escuela) Participación social (de las familias y la comunidad) Administración de recursos materiales |

|

Trabajo durante el retorno |

Estrategia de retorno oficial Mecanismos internos de retorno |

Las entrevistas fueron grabadas (audios y videos) y transcritas para su posterior análisis. A continuación, especificamos la técnica de análisis de la información.

Análisis de la información

El análisis cualitativo de contenido se utilizó como técnica para el tratamiento de los datos. Esta metodología permite identificar familias de códigos (categorías) vinculadas con las dimensiones establecidas a priori, las cuales, a su vez, se relacionan de modo directo con las preguntas de investigación.

El proceso de reducción de datos buscó aproximarse a la información de manera sistemática con la finalidad de identificar patrones, líneas o agrupaciones de información que se relacionan con un tema específico y que contribuyen a su descripción y comprensión (Cáceres, 2003; Mayring, 2000).

Con base en estas premisas, a continuación, presentamos los resultados obtenidos del trabajo de campo.

Resultados

Los resultados se presentan en el siguiente orden: en primer lugar, describimos la trayectoria del profesorado participante. En segundo término, exponemos las categorías que emergieron a partir de la aplicación del análisis cualitativo de contenido a los textos de las entrevistas. Posteriormente, desarrollamos una narración descriptiva de los hallazgos, sustentada en dichas categorías y códigos. Por último, ofrecemos las conclusiones y notas finales, que incluyen una discusión a la luz de las propuestas teóricas de justicia social que ya hemos explicado.

Al personal docente entrevistado se le asignaron los siguientes seudónimos: Cristina y Marcos, de escuelas rurales del Maule; y Susana y Telma, de escuelas indígenas de Baja California. Asimismo, para corroborar la información, contactamos a dos representantes sectoriales de las autoridades educativas, una de cada región, a quienes adjudicamos los seudónimos Gabriela (Chile) y Silvia (México).

La trayectoria profesional de quienes participaron al momento de la entrevista fue la siguiente:

Cristina es profesora de educación básica con 22 años de trayectoria docente y cinco años de antigüedad en el plantel multigrado donde labora. Desde 2023 cumple funciones de dirección y asesoría técnico-pedagógica. Al incorporarse a la escuela, estuvo a cargo de un grupo con dos grados; posteriormente, con el inicio del periodo mixto (clases presenciales y a distancia), asumió el cargo de directora y asesora. La escuela que aún dirige contaba con tres grupos —cada uno integrado por dos grados, de primero a sexto básico— atendidos por tres docentes titulares y una matrícula aproximada de 40 estudiantes.

Marcos es profesor de educación básica con 27 años de trayectoria docente. En 2023 cumplía cinco años en el plantel donde se desempeñaba, con una matrícula de 21 estudiantes distribuidos en cuatro grupos, cada uno conformado por dos grados, de primero a octavo básico. Desde su incorporación, ha ejercido simultáneamente la dirección de la escuela y la docencia titular en el grupo de quinto y sexto grado.

Susana cuenta con 25 años de trayectoria como docente y directora —aunque sin nombramiento oficial— en una escuela primaria rural e indígena ubicada en el desierto de Mexicali. En total, suma 28 años de servicio desde su incorporación al sistema en el área de educación bicultural bilingüe. Su plantel atiende a 33 estudiantes organizados en dos grupos: uno con los tres primeros grados, a cargo de Susana, y otro con los tres últimos grados, atendido por una docente adicional.

Telma es profesora con aproximadamente 35 años de experiencia docente y 28 años de antigüedad en el plantel donde labora. Es la única docente titular y, al mismo tiempo, ejerce funciones de dirección sin contar con nombramiento oficial. La escuela, de servicio indígena y ubicada en la zona serrana del centro de la península, tiene una matrícula de 30 estudiantes de nivel primaria. Además, está a su cargo la supervisión administrativa de una extensión escolar localizada en un campamento agrícola a diez kilómetros de distancia.

Las categorías que emergieron de la aplicación inductiva del análisis cualitativo de contenido en los datos se presentan a continuación. Se agrupan en dos grandes familias de códigos vinculadas con la manera en que operaron las escuelas durante y después del confinamiento por la pandemia, según lo expresado por quienes estuvieron a cargo de ellas.

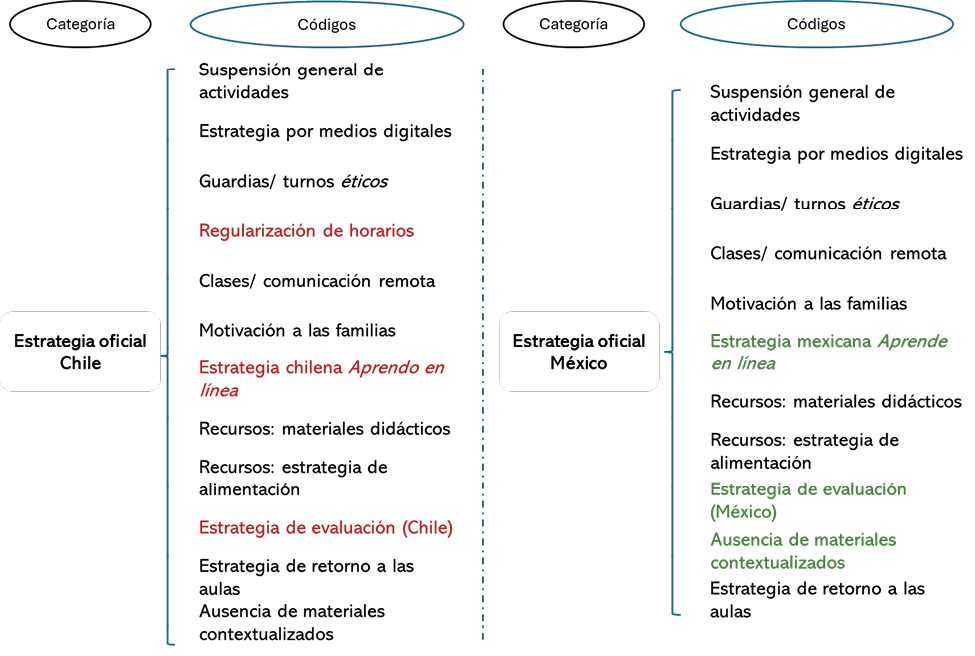

En la figura 1 mostramos un cuadro sinóptico de los códigos que integran la primera categoría, diferenciados por país.

Figura 1. Cuadro sinóptico de los códigos de la categoría “estrategia oficial” divididos por país.

La categoría “estrategia oficial” emergió del análisis y hace referencia a los lineamientos y acciones que, según el profesorado participante —y corroborado por las autoridades educativas—, cada país estableció para continuar proporcionando el servicio educativo en el marco de las medidas sanitarias de prevención, cuidado y aislamiento. Como podemos observar, algunos códigos no se repitieron en ambos países: en el caso de Chile aparecen señalados en color rojo, mientras que en México se registran en verde.

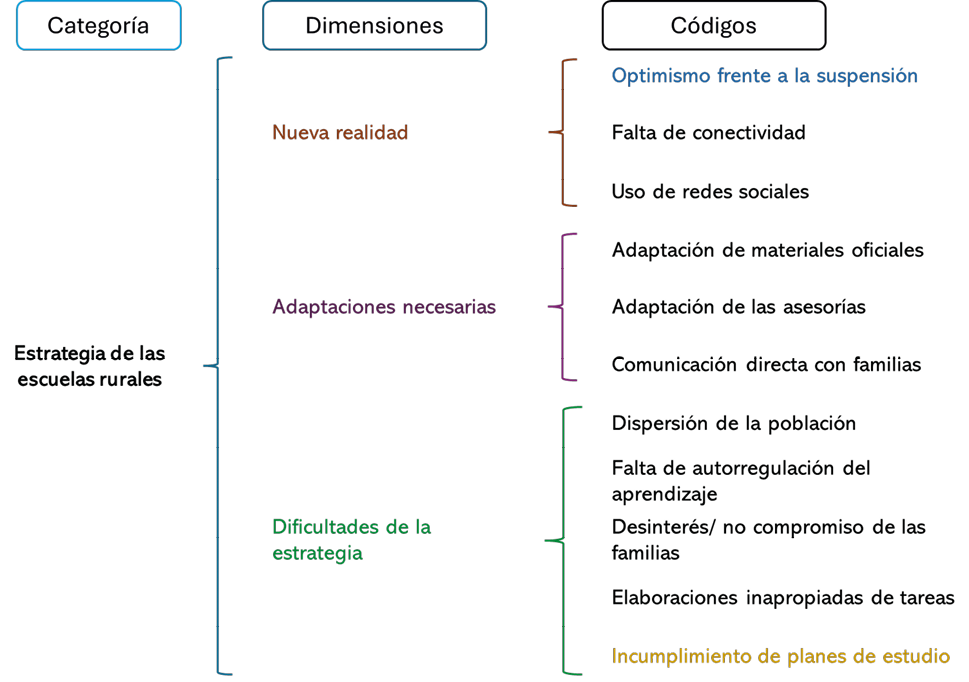

La segunda categoría se presenta en el cuadro sinóptico de la figura 2, que muestra los códigos correspondientes. En esta categoría se identificaron tres dimensiones, dentro de las cuales se ubican los códigos enunciados.

Figura 2. Cuadro sinóptico de las dimensiones y códigos de la categoría “estrategia de las escuelas rurales”.

La categoría “estrategias de las escuelas rurales” se refiere a las acciones que el personal de los planteles multigrado —en particular, el profesorado a cargo de su gestión— implementó para subsanar los vacíos no considerados en la estrategia oficial, así como las reconfiguraciones que debieron realizar respecto de la normativa establecida.

Como podemos observar, emergieron dos códigos diferenciados: “optimismo frente a la supervisión”, identificado únicamente en el testimonio de una participante del Maule, e “incumplimiento de planes de estudio”, referido por una docente de Baja California.

El siguiente apartado expone de manera narrativa la información condensada en los códigos mencionados. Las referencias al corpus de análisis (entrevistas) incluyen el seudónimo del participante, sus años de experiencia y el número de líneas de la transcripción correspondiente.

La organización de las escuelas y el enfrentamiento a la pandemia

El caso de las escuelas chilenas

Anualmente, el sistema educativo chileno inicia sus actividades en marzo y concluye en diciembre. La primera alerta de contagio por covid-19 en Chile surgió a finales de febrero de 2020. A pesar de ello, el ciclo escolar comenzó de manera regular; sin embargo, una semana más tarde una disposición del Ministerio de Salud ordenó el aislamiento de la población para prevenir la propagación del virus.

En un inicio predominó un ambiente de optimismo, pues se pensaba que la medida tendría una duración breve —no mayor a cinco días—. Así lo expresó uno de los docentes entrevistados: “Así que tuvimos unos días en que estuvimos así, como en stand-by, era solamente conversar por teléfono […] yo pensé esto va a ser pasajero y vamos a tener que luego volver” (Marcos, 27, 181-182; 190-191).

No obstante, la prolongación de la suspensión de clases trajo consigo la interrupción de diversas actividades en el país, la reclusión generalizada y la difusión constante de cifras sobre los efectos del contagio. En este contexto, al interior de las escuelas analizadas se transitó de un periodo de expectativa a uno de improvisación y enfrentamiento de la contingencia. Así lo mencionó otra de las participantes: “La verdad es que no hubo una estrategia como establecimiento educacional, sino que cada profesor jefe reaccionó de acuerdo a su realidad en cada curso” (Cristina, 22, 230-231).

A su vez, y de manera reactiva, las autoridades del Ministerio de Educación diseñaron una estrategia de aparente normalidad, ordenando la continuidad de las actividades lectivas. Como parte de esta directriz, se impulsó el uso extensivo de medios digitales —sin considerar en forma adecuada la diversidad geográfica del país, que abarca territorios continentales, oceánicos y antárticos— con el propósito de mantener el horario escolar a través de clases a distancia. Para ello, se implementó el programa Aprendo en Línea, que incorporaba materiales didácticos digitalizados previamente utilizados en los ciclos regulares.

Sin embargo, esta medida careció de un análisis contextual de las condiciones reales de acceso y conectividad en el país, en particular en las escuelas rurales. Las instituciones incluidas en este estudio dieron cuenta de las limitaciones estructurales y familiares que impidieron la plena operación del programa oficial. Por un lado, se evidenció la escasez de recursos en los hogares: “Lo único que tenían [los niños] era su papá, su celular y el WhatsApp. Entonces empezamos a trabajar por WhatsApp” (Cristina, 22, 234-235). Por otro, emergió la falta de preparación tecnológica de parte del profesorado, que debió aprender y adaptarse de modo progresivo: “Había algunos que sabían un poco más, que tenían ideas, y por ahí fuimos tomando contacto con los alumnos” (Marcos, 27, 200-201).

También se establecieron turnos éticos para todo el personal de las escuelas —docente y no docente— con el fin de atender en los recintos a estudiantes y a sus familias, y ofrecer apoyo en materias específicas de los programas de estudio. Sin embargo, el Ministerio de Educación demoró en brindar soluciones efectivas para garantizar el servicio educativo de niñas, niños y jóvenes en zonas alejadas o sin acceso a conectividad. Como respuesta posterior, se dispuso la entrega de guías o cuadernillos de trabajo para favorecer el aprendizaje en casa y se distribuyeron canastas de alimentos a través del Programa de Alimentación Escolar de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, en sustitución de las tradicionales colaciones de la jornada regular.

El trabajo docente se amplió más allá de las funciones habituales: además de preparar y supervisar las guías, el profesorado asumió la tarea de entregar personalmente los materiales escolares, las canastas y recoger las guías ya resueltas. Así lo refirió Marcos, quien señaló que la entrega de las canastas se convirtió en la oportunidad para recoger los trabajos terminados y distribuir nuevos materiales. En este sentido, la canasta alimentaria no solo representó un soporte vital en medio de la inestabilidad económica y la escasez de recursos, sino que se transformó en un mecanismo práctico para asegurar la continuidad pedagógica.

En algunos casos, la labor del profesorado se extendió incluso a realizar traslados hasta los hogares más apartados, lo que permitió garantizar tanto el acceso a los alimentos como la circulación de los materiales de estudio. Esto hizo evidente la centralidad del compromiso docente frente a las limitaciones de la política oficial.

Los casos analizados mostraron que Aprendo en Línea no constituyó una alternativa viable para el estudiantado residente en territorios con escasa o nula conectividad, o bien, en hogares con un único dispositivo disponible. En este escenario, el profesorado adaptó y transformó el programa oficial. Cristina relató que, al sentir “que eso no era suficiente, que necesitaba hacer más”, comenzó a generar contenidos audiovisuales de bajo consumo de datos que enviaba por WhatsApp. Más tarde, creó un canal en la plataforma YouTube para compartir “microclases de tres minutos, máximo cuatro o cinco”, lo que representó un valioso recurso frente a la falta de medios más sofisticados.

El profesorado coincidió en señalar las dificultades que enfrentaron, aunque estas se vieron matizadas por el interés del estudiantado y su capacidad de autorregulación. No obstante, el proceso se desarrolló en un entorno familiar marcado por el miedo, el aislamiento, la incertidumbre y la cesantía, factores que exigieron un esfuerzo adicional para mantener la motivación escolar. En este contexto, la canasta de alimentos adquirió un papel decisivo no solo como apoyo material frente a la inestabilidad económica, sino también como un incentivo indirecto para la entrega de las guías. Marcos narró que los tutores expresaban no saber cómo apoyar a sus hijos, e incluso reconoció que “los niños hacían las tareas” cuando las evidencias demostraban que habían sido resueltas por adultos. Concluyó de manera crítica: “La percepción de nosotros era que justamente los niños no estaban interesados en la guía, sino que el apoderado estaba interesado dentro de la canasta” (229-231).

Frente a estas realidades, el Ministerio de Educación (Mineduc) estableció para el segundo semestre de confinamiento una serie de disposiciones para la evaluación y promoción del estudiantado, sin tomar en cuenta las particularidades de los contextos escolares. Entre ellas: permitir que las escuelas regularan de manera autónoma el alcance de los programas y la selección de contenidos, ajustando la carga horaria y los criterios de calificación; otorgar flexibilidad en la asignación de calificaciones con base en productos y evidencias; establecer comunicación permanente entre docentes, equipos directivos y familias en torno a los procesos de evaluación; y delegar en las direcciones escolares y profesorado la decisión de promover o no a estudiantes en los casos en los que no hubiera comunicación con sus familias (Mineduc, 2020).

A pesar de las condiciones adversas, en las escuelas analizadas se logró cierta regularidad en el desarrollo de los contenidos curriculares. Más allá del número de estudiantes por institución, la comunicación con las familias resultó indispensable y se sostuvo durante todo el periodo de contingencia. Sin embargo, como ya hemos señalado, el avance de los aprendizajes estuvo constantemente interferido y, en consecuencia, los procesos de evaluación perdieron validez y confiabilidad.

En 2021, gracias al avance de la vacunación masiva y la reducción en los niveles de contagio, se promovió la implementación de un modelo híbrido —presencialidad y educación a distancia— sustentado en estrictos protocolos sanitarios. Esta medida se constituyó en un precedente que allanó el camino hacia la regularización del horario escolar a partir de marzo de 2022.

El retorno a la presencialidad añadió un nuevo nivel de complejidad a la labor docente; sin embargo, en palabras de la profesora, lo vivido abrió también un espacio para la esperanza y la proyección hacia el futuro: “Ahora, la transición, a veces, no es la óptima, hay que ir mejorando cosas en el camino, tampoco podemos decir, no, esta cuestión es mala, y va a estar todo mal, y todo terrible, no, yo creo que va a llegar algún momento en que se va a ir perfeccionando, hasta que finalmente quede como lo ideal” (Cristina, 22 años de experiencia, 837-840).

El caso de las escuelas mexicanas

En el sistema escolar mexicano, las actividades académicas inician en agosto y concluyen en junio del año siguiente. En este marco, la suspensión de clases presenciales ocurrió en marzo de 2020, cuando el ciclo escolar ya se encontraba avanzado. A partir de entonces, las autoridades educativas emitieron una serie de normativas orientadas a prescribir las acciones que debía realizar cada agente educativo para garantizar el cumplimiento del plan de estudios.

Una de las principales líneas de acción fue el programa Aprende en Casa. En su primera etapa, este consideró que el profesorado diera seguimiento al progreso de sus estudiantes mediante una comunicación constante a través de los medios disponibles. Asimismo, se insistió en la necesidad de mantener el interés y la motivación de las familias para involucrarse en las tareas de aprendizaje, centradas en los materiales oficiales de la SEP.

De forma semejante a lo ocurrido en Chile, la estrategia mexicana fue objeto de adecuaciones sobre la marcha, al incorporar nuevos métodos de enseñanza y de comunicación con el alumnado y sus familias (Márquez-Cabellos y Andrade-Sánchez, 2021). También se recurrió a medios como la radio, la televisión y el internet, además de la distribución de cuadernillos de trabajo en territorios con dificultades de acceso o conectividad, sobre todo en las zonas rurales.

Telma, quien residía en una comunidad rural distinta a la de su escuela, señaló que, gracias al apoyo de un programa, contaban con computadora e impresora, aunque no con acceso a internet. Ante esta limitación, recurrió a una madre de familia encargada del comedor comunitario, quien sí disponía de internet en su hogar. La docente trasladó la impresora a esa vivienda para facilitar la elaboración de materiales: “Entonces siempre estuvimos en comunicación, yo le mandaba el material: ‘este es para primero, este para segundo’, ella acá lo imprimía, lo encuadernaba y se los entregaba a los padres de familia […] y ya yo me comunicaba con ellas [las madres de familia] por teléfono, cómo le iban a hacer, qué iban a hacer” (Telma, 35, 213-215; 219-220).

Por su parte, Susana describió la dinámica de trabajo conjunto con la profesora del segundo grupo de su escuela. Ambas utilizaron la aplicación WhatsApp para el envío y recepción de tareas en formato de imagen. No obstante, añade: “Pero, ya ve que decían que en el canal tal va a salir la clase y, pues, algunos sí, sí lo miraban, pero ya después, cuando fue por internet, pues ahí fue donde nos vinimos abajo porque no toda la gente tiene internet” (Susana, 25, 41-43). Así, la estrategia oficial basada en plataformas web no resultó funcional para todo el alumnado.

Las docentes entrevistadas coincidieron en que, independientemente del número de estudiantes por escuela, una parte importante residía en zonas alejadas, lo que dificultaba la recepción de los cuadernillos de trabajo. Como medida adicional, se solicitó a madres y padres de familia acudir de manera directa a las escuelas para recogerlos; sin embargo, la asistencia fue escasa. La afluencia aumentaba solo cuando la entrega coincidía con la distribución de canastas de alimentos por parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

En 2019, el gobierno mexicano suspendió el Programa Escuelas de Tiempo Completo, el cual, entre sus acciones, proveía alimentación al estudiantado de un número importante de escuelas, sobre todo en el sector rural. En consecuencia, durante el periodo de pandemia dichas instituciones dejaron de recibir este apoyo. En los casos analizados, así como en otras escuelas indígenas con espacios de comedor comunitario, el INPI mantuvo su contribución mediante la entrega de canastas de alimentos.

A la par, se establecieron disposiciones específicas respecto de la evaluación del estudiantado de educación básica. El texto normativo establecía que, al cierre del ciclo escolar 2019-2020, la valoración de cada aprendiz se realizaría con base en los productos alcanzados antes de la pandemia, complementados con aquellos logrados a través del programa Aprende en Casa. Asimismo, se determinó que no se permitiría la repitencia: la promoción al siguiente grado debía ser automática, con recomendaciones del docente titular; además, se instauró un periodo de recuperación al inicio del ciclo siguiente.

De acuerdo con la información recogida, los programas de estudio difícilmente se cumplieron, a pesar de cierta regularidad en las tareas escolares y de las visitas de las docentes a los domicilios de sus estudiantes para entregar orientaciones e instrucciones de ejercicios básicos de lectura y escritura. En la práctica, no se observaron avances significativos, situación atribuida a la falta de compromiso de algunas familias. Así lo expresó Susana: “Hubo niños que nunca te los trajeron, nunca. Todavía íbamos a la puerta de la casa: ‘aquí está el cuadernillo, para tal día voy a venir’, y sí, profe. Luego, es que se me perdió, es que se me mojó, es que lo rompieron” (Susana, 25, 51-53).

En el boletín difundido por la autoridad educativa (SEP, 2020) se estimaba que el programa Aprende en Casa alcanzaría una cobertura del 94% del estudiantado en todo el país, y que para el 6% restante se dispondrían otros medios, como los cuadernillos, incluso traducidos a 22 de las 67 lenguas indígenas habladas en México. Sin embargo, en los centros analizados no se recibieron materiales traducidos a las lenguas nativas de sus estudiantes —cucapah y kumiai—, tal como lo señalaron las docentes entrevistadas.

A las directrices para la conclusión del ciclo 2020-2021 se añadieron criterios de clasificación de la participación del estudiantado en tres categorías: alta participación y comunicación continua con el docente; baja participación y comunicación intermitente; y ausencia total de comunicación. En la práctica, estas medidas evidenciaron inconsistencias entre la declaración oficial, la viabilidad de evaluar la participación y su concreción efectiva.

El ciclo 2021-2022 se caracterizó por una combinación de presencialidad y ausencia escolar y, hacia el final del periodo, se regularizó la asistencia. No obstante, el retorno a clases presenciales dependió de la decisión de las madres, padres o tutores. Incluso después de la reincorporación formal, los datos mostraron que algunas profesoras continuaron utilizando cuadernillos para apoyar el aprendizaje de estudiantes cuyas familias se rehusaron en un inicio al regreso a la escuela.

En el retorno, las consecuencias fueron evidentes; sin embargo, también se hicieron visibles el trabajo previo y los esfuerzos cotidianos en las escuelas. Un ejemplo de ello es el caso de la escuela de Telma, quien relató lo siguiente acerca de sus estudiantes:

Algo muy curioso que pasó cuando empezó la pandemia, los niños de primero son los que tengo ahorita en tercero, entonces muchos niños no aprendieron a leer, entonces están en tercero ahorita y conocen las letras porque sus mamás los apoyaron mucho en este tiempo, por eso ahora que regresamos haga de cuenta que tengo solo un grupo de primero ahí, tengo primero, segundo y tercero, y los únicos que leen son los de segundo, curiosamente, esos niños salieron ya leyendo de preescolar (Telma, 25, 191-196).

La descripción de los casos presentada hasta aquí no tiene la intención de generalizar, sino de exponer las experiencias relatadas por los propios protagonistas de los procesos de gestión escolar y pedagógica en las escuelas rurales. Estos agentes construyeron sus propios significados a partir de las exigencias del sistema educativo y de las demandas específicas de los contextos rurales en los que desempeñaban su labor.

Algunas notas finales

La redistribución y el reconocimiento, conceptos centrales en la definición de justicia social propuesta por Fraser, constituyen puntos de partida fundamentales para observar lo ocurrido en las políticas públicas destinadas a resguardar el servicio educativo en las zonas rurales de Chile y México. Ambos países comparten elementos comunes, como su ubicación en el continente latinoamericano, la diversidad cultural heredada de sus pueblos originarios, el proceso de colonización española y, en tiempos recientes, su integración a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Al mismo tiempo, exhiben claras diferencias en términos de población, extensión territorial, ubicación en subcontinentes distintos y la distancia que los separa.

No obstante, en contextos educativos más específicos como las escuelas rurales, los procesos relevados y las prácticas implementadas durante el confinamiento por la pandemia resultaron en muchos aspectos similares. En términos funcionales, las escuelas rurales de ambos países enfrentan dificultades convergentes, derivadas en gran medida de políticas educativas genéricas y de la ausencia de medidas focalizadas capaces de comprender las realidades locales.

La primera manifestación de la crisis sanitaria en las escuelas rurales –y quizá la más drástica por su impronta– fue la suspensión de clases presenciales y el aislamiento obligatorio. Este hecho aconteció en momentos distintos en cada país debido a sus calendarios escolares: Chile recién iniciaba el año escolar, mientras que México ya había avanzado más de la mitad. Si bien ambos aplicaron luego modelos híbridos para el retorno a clases, el confinamiento en México se extendió por un periodo más largo. De manera oficial, después de 23 meses, la totalidad de las escuelas de educación básica en México retomaron la presencialidad, mientras que en Chile el retorno mixto comenzó tras catorce meses.

Las experiencias documentadas muestran la distancia respecto al cumplimiento de la justicia social en el sector rural. Las políticas públicas, diseñadas para contextos regulares, fueron puestas a prueba en condiciones extraordinarias y resultaron insuficientes para atender a un estudiantado expuesto a diversos grados de adversidad. En esencia, las políticas de emergencia no lograron asegurar una distribución equitativa de recursos entre los planteles; persistieron las desigualdades geográficas, físicas, culturales y sociales, que reforzaron la histórica exclusión educativa en las zonas rurales.

Asimismo, el reconocimiento de las poblaciones vulnerables estuvo ausente. Fraser (2008) sostiene que los grupos históricamente rechazados, segregados o excluidos suelen habitar espacios de mayor marginación social, tanto en sentido figurado como real. La mayoría de estas comunidades reside en zonas rurales apartadas, con escaso acceso a servicios básicos, entre ellos, la educación. Frente a estos vacíos, el profesorado de las escuelas rurales debió allanar el camino para materializar, en la medida de lo posible, la calidad educativa comprometida en los documentos oficiales. En términos generales, reorganizaron su labor valorando riesgos y posibilidades, creando y ajustando estrategias para garantizar la continuidad del servicio.

Conviene subrayar que durante la crisis sanitaria las macropolíticas estatales mantuvieron un carácter asistencialista, genérico y prescriptivo. Desde las secretarías y ministerios de educación no se observó un acercamiento efectivo ni un reconocimiento de las necesidades reales de las escuelas rurales, aspecto indispensable en materia de redistribución. En la práctica, la construcción de políticas educativas continuó con un diseño centralizado, vertical y estandarizado, con escasa capacidad de contextualización y poca apertura a la participación de las comunidades. Las escuelas rurales, tanto en Chile como en México, evidenciaron la urgencia de reivindicar la justicia social como principio rector en el diseño de políticas educativas.

Referencias bibliográficas

Briceño-Alcaraz, G. (2023). El aporte de la nueva cultura mexicana a la educación para la ciudadanía mundial. Sinéctica, Revista Electrónica de Educación, núm. 60. https://doi.org/10.31391/s2007-7033(2023)0060-005

Briceño-Alcaraz, G. (2022). Repensando la educación en México desde la teoría de la acción comunicativa de Habermas. Espiral Estudios sobre Estado y Sociedad, vol. 29, núm.83. https://doi.org/10.32870/eees.v29i83.7211

Cáceres, P. (2003). Análisis cualitativo de contenido: una alternativa metodológica alcanzable. Psicoperspectivas, vol. 2 núm 1. https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol2-Issue1-fulltext-3

Castañeda-Sánchez, C. y Bocanegra, N. (2023). Los documentos normativos de gestión escolar durante el confinamiento (2020-2022) en México. IE Revista de Investigación Educativa de la REDIECH, vol. 14. https://doi.org/10.33010/ie_rie_rediech.v14i0.1807

Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (2021). Indicadores estatales de la mejora continua de la educación. Baja California. Información del ciclo escolar 2018-2019. Mejoredu. https://www.mejoredu.gob.mx/images/publicaciones/cuadernos-estatales/bajacalifornia.pdf

Delgado, G. y Tinajero Villavicencio, M. G. (2022). El trabajo docente en primarias indígenas multigrado de Baja California durante el cierre de escuelas por el covid-19. Educación Superior, núm. 33, pp. 11–28. https://doi.org/10.56918/es.2022.i33.pp11-28

Espinoza, O. (2009). Reflexiones sobre los conceptos de “política”, políticas públicas y política educativa. Education Policy Analysis Archives, vol. 17 núm. 8. https://doi.org/10.14507/epaa.v17n8.2009

Ezpeleta, J. (1997). Algunos desafíos para la gestión de las escuelas multigrado. Revista Iberoamericana de Educación, vol. 15, pp. 101-120. https://doi.org/10.35362/rie1501123

Ferrada, D. (2018). Políticas educativas y su impacto en las comunidades. Investigación en educación para la justicia social. Ediciones UCM. https://portal.ucm.cl/content/uploads/2018/04/Politicas_educativas_Digital.pdf

Flores, Y. (2019). Escuelas normales rurales en México: movimiento estudiantil y guerrilla. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, vol. 40, núm. 87, pp. 205-226. http://dx.doi.org/10.28928/ri/872019/aot3/floresmendezy

Fraser, N. (2008). La justicia social en la era de la política de identidad: redistribución, reconocimiento y participación. Revista de Trabajo, vol. 6, núm. 4. https://www.filosoficas.unam.mx/docs/940/files/Nancy%20Fraser_%20De%20la%20distribucio%CC%81n%20al%20reconocimiento.pdf

Fraser, N. (2003). Social justice in the age of identity politics: Redistribution, recognition and participation. En N. Fraser y A. Honneth (eds.). Redistribution or recognition? (pp. 7-109). Verso.

Gobierno de Chile (2020). Política Nacional de Desarrollo Rural. Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP). Ministerio de Agricultura. https://bibliotecadigital.odepa.gob.cl/bitstream/handle/20.500.12650/72826/Política-Nacional-de-Desarrollo-Rural.pdf

Gobierno Regional del Maule (GORE Maule) (2022). Informe ejecutivo: Estrategia regional de desarrollo Maule 2022-2042. https://erd.goremaule.cl/wp-content/uploads/2023/04/Informe-Ejecutivo-Final_-ERD-Maule-2042.pdf

Instituto Nacional de Evaluación para la Educación (2018). La educación obligatoria en México. Informe 2018. https://www.inee.edu.mx/medios/informe2018/04_informe/capitulo_010202.html

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2022). Información por entidad. Baja California. https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/bc/poblacion/distribucion.aspx?tema=me&e#:~:text=Baja%20California&text=79%20%25%20de%20la%20poblaci%C3%B3n%20vive,localidades%20rurales%20y%204%2C189%20urbanas.

Márquez Cabellos, N. G. y Andrade Sánchez, A. I. (2021). Experiencia de enseñar a distancia del profesorado de educación básica. Sinéctica, Revista Electrónica de Educación, núm. 58. https://doi.org/10.31391/S2007-7033(2022)0058-004

Martínez, L. (2016). Las misiones culturales: un proyecto de educación y salud en el medio rural mexicano del siglo XX. RIDPHE_R Revista Iberoamericana do Patrimônio Histórico-Educativo, vol. 2 núm. 3. http://dx.doi.org/10.20888/ridphe_r.v2i3.7692

Mayring, P. (2000). Qualitative content analysis. Forum Qualitative Social Research, vol. 1, núm. 2. https://doi.org/10.17169/fqs-1.2.1089

Ministerio de Educación (Mineduc) (2024). Análisis de la educación rural en Chile. Evidencias 61. Centro de Estudios, Mineduc. https://bibliotecadigital.mineduc.cl/bitstream/handle/20.500.12365/20120/EVIDENCIAS%2061_2024_fd01.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ministerio de Educación (Mineduc) (2023). Tendencias longitudinales de la matrícula escolar 2018-2022. Apuntes 26. Centro de Estudios, Mineduc. https://bibliotecadigital.mineduc.cl/bitstream/handle/20.500.12365/19411/APUNTES%2026_2023_fd01.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ministerio de Educación (Mineduc) (2020). Criterios de evaluación, calificación y promoción de estudiantes de 1° básico a 4° medio. Unidad de Currículum y Evaluación. https://hdl.handle.net/20.500.12365/14655

Navarro, F. y Tromben, C. (2019). “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable”: los discursos de Sebastián Piñera y la revuelta popular en Chile. Literatura y Lingüística, núm. 40, pp. 295-324.

https://doi.org/10.29344/0717621X.40.2083

Secretaría de Educación Pública (SEP) (2023). Principales cifras del sistema educativo nacional 2022-2023. https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2022_2023_bolsillo.pdf

Secretaría de Educación Pública (SEP) (2020). Boletín No. 205. Iniciará el ciclo escolar 2020-21 con el modelo de aprendizaje a distancia Aprende en Casa II: Esteban Moctezuma. https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-no-205-iniciara-el-ciclo-escolar-2020-21-con-el-modelo-de-aprendizaje-a-distancia-aprende-en-casa-ii-esteban-moctezuma?idiom=es

Secretaría de Educación Pública (SEP) (1938). Las misiones culturales, 1932-1933.

Stake, R. (2010). Investigación con estudio de casos (5° ed.). Ediciones Morata. https://elibro-net.utalca.idm.oclc.org/es/lc/utalca/titulos/94000

Subsecretaría de Educación Básica (2019). Hacia una nueva escuela mexicana. Taller de capacitación. Educación básica. Ciclo escolar 2019-2020. SEP. https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/201908/201908-RSC-m93QNnsBgD-NEM020819.pdf

Zurita, F. (2021). Políticas educacionales escolares durante la pandemia covid-19: el caso de Chile. La educación en tiempos de confinamiento: perspectivas desde lo pedagógico (pp. 17-38). Ariadna Ediciones. https://books.openedition.org/ariadnaediciones/9670