ISSN: 2007-7033 | Núm. 65 | e1719 | Sección temática: artículos de investigación

Vinculación social de jóvenes universitarios:

experiencias en una institución de educación

superior privada en Chiapas

Social engagement of university students:

Experiences in an institution education higher

private in Chiapas

Ángel Horacio Gómez Escobar*

Osmar Isaías Reyes Trujillo**

El objetivo de este artículo es comprender las experiencias de vinculación social en tres programas educativos de una institución de educación superior privada en Chiapas. Se empleó un diseño de estudio de caso que permitió analizar la relación entre universidad y sociedad en estudiantes de las licenciaturas en Pedagogía, Contaduría Pública y Derecho. La investigación se desarrolló a partir de una metodología cualitativa, de tipo inductivo-explicativo, estructurada en dos fases de recolección de datos. En la primera, se aplicó un cuestionario diagnóstico a estudiantes para explorar sus trayectorias formativas y experiencias de vinculación social mediante prácticas profesionales y servicio social. En la segunda se realizaron entrevistas en profundidad dirigidas a docentes y directivos, con el propósito de ampliar la comprensión de dichas experiencias. La muestra se compuso de 26 estudiantes y 7 docentes o directivos. Los datos se analizaron desde un enfoque temático cualitativo, que permitió identificar patrones y tensiones en torno a la articulación de la universidad con los territorios. Entre los principales hallazgos, destaca que, si bien el estudiantado valora la colaboración con los entornos locales, persisten desafíos en cuanto a la incidencia a largo plazo de las actividades de vinculación en su proceso formativo con actores comunitarios.

Palabras clave:

institución de educación superior privada, vinculación social, servicio social, prácticas profesionales

The objective of this article is to understand the experiences of social engagement in three academic programs at a private higher education institution in Chiapas. A case study design was employed to analyze the relationship between university and society among students enrolled in the undergraduate programs of Pedagogy, Public Accounting, and Law. The research was conducted using a qualitative, inductive-explanatory methodology, structured in two data collection phases. In the first phase, a diagnostic questionnaire was administered to students to explore their educational trajectories and experiences of social engagement through professional internships and community service. In the second phase, in-depth interviews were conducted with faculty and administrative staff to deepen the understanding of these experiences. The sample consisted of 26 students and 7 faculty members or administrators. The data were analyzed using a qualitative thematic approach, which allowed for the identification of patterns and tensions concerning the university’s engagement with local communities. Among the main findings, it is noteworthy that although students value collaboration with local contexts, challenges remain regarding the long-term impact of engagement activities on their educational processes with community actors.

Keywords:

institution education higher private, social links, social services, professional practices

Recibido: 2 de enero de 2025 | Aceptado para su publicación: 29 de octubre de 2025 |

Publicado: 31 de octubre de 2025

Cómo citar: Gómez Escobar, A. H. y Reyes Trujillo, O. I. (2025). Vinculación social de jóvenes universitarios: experiencias en una institución de educación superior privada en Chiapas. Sinéctica, Revista Electrónica de Educación, (65), e1719. https://doi.org/10.31391/LNUF2304

* Maestro en Estudios Interculturales por la Universidad Intercultural de Chiapas. Estudiante del doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable en El Colegio de la Frontera Sur-Unidad San Cristóbal. Líneas de investigación: juventudes indígenas, educación superior privada, educación intercultural, prácticas educativas, vinculación social universitaria. Líneas de investigación: educación intercultural, ritualidades, estudios de música tradicional. Correo electrónico: angel.gomez@posgrado.ecosur.mx/https://orcid.org/0000-0001-7043-2632

** Maestro en Estudios Interculturales por la Universidad Intercultural de Chiapas. Líneas de investigación: educación intercultural, ritualidades, estudios de música tradicional. Correo electrónico: oirt37@gmail.com/https://orcid.org/0009-0001-6729-4264

Introducción

Aproximación a la educación superior privada en América Latina y México

Una institución de educación superior privada (IESP) se define como aquella que no pertenece al Estado y cuyo financiamiento proviene, en su mayoría, de fuentes privadas, en particular de las colegiaturas pagadas por el estudiantado (De Vries, 2013). Esta descripción se centra en dos aspectos fundamentales: la propiedad legal y el origen de los recursos financieros. Desde el punto de vista jurídico, aunque existe una amplia diversidad de figuras legales, las IESP suelen constituirse como asociaciones civiles sin fines de lucro. Sin embargo, en la práctica, muchas operan bajo lógicas marcadamente mercantiles (Levy, 2000; De Vries, 2013).

El auge de las IESP debe entenderse como parte de un proceso global de privatización y mercantilización de la educación, intensificado por la implementación de políticas neoliberales en América Latina desde la década de 1980 (Levy, 2000; Silas, 2005; Acosta, 2005; Altbach, 2002; Gama, 2017; López, 2011; De Garay, 2013; Brunner, 2005).

Según Mella (2024), existen tres ejes de política pública que configuraron el surgimiento y la expansión de las IESP: la privatización progresiva de la oferta educativa, la creación de mercados educativos desregulados y la reducción del gasto público. Este proceso de reestructuración transformó la educación superior, que pasó de ser concebida como un derecho social a un bien de consumo, lo que modificó tanto su función como su nivel de accesibilidad.

Este proceso implica el tránsito del Estado desde el rol de proveedor de educación pública hacia el de regulador, en respuesta a la disminución del financiamiento estatal y a la promoción de la competencia entre instituciones (Téllez, 2016). Esta transformación ha redefinido profundamente la naturaleza de la universidad, en tanto la lógica de mercado ha reemplazado en forma progresiva su compromiso con el bien público. Tal reconfiguración se sostiene en una política educativa permisiva, orientada por intereses empresariales y políticos (López et al., 2022).

La categoría de “privado” en la educación superior no responde a una única lógica. Como afirman Levy (2000) y De Vries (2013), las IESP operan a lo largo de un continuo que va desde lo plenamente público hasta lo privado en su máxima expresión, dependiendo del grado de intervención estatal, del tipo de financiamiento y de su orientación ideológica. En este sentido, lo privado no se define solo por la propiedad legal, sino también por su función, su estructura organizativa, su modelo de gobernanza y el nivel de regulación al que está sometido (Brunner, 2005).

Al examinar estos elementos, De Vries (2013) identifica características clave que varían según el contexto institucional. Respecto a la estructura organizacional, predominan formas de gobernanza simplificadas y jerárquicas, con una alta concentración de decisiones en figuras como rectores-propietarios, dentro de un modelo gerencial que favorece el uso intensivo de docentes por hora. Esta configuración suele generar condiciones laborales precarias y limitadas oportunidades para la investigación. En lo referente a la función social, mientras algunas IESP amplían el acceso y facilitan la movilidad social para ciertos sectores, muchas otras actúan como mecanismos de segmentación socioeconómica. En cuanto a la regulación, persiste el desafío de establecer mecanismos efectivos para supervisar la calidad del servicio educativo ofrecido.

En México, este marco se materializa a través del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), las universidades autónomas estatales o los organismos acreditadores. Este reconocimiento permite la operación legal de las IESP (Silas, 2005; Díez, 2018; Gómez y Jiménez, 2021). La adopción de este modelo institucional marcó un cambio de paradigma en la región, en la que la educación superior dejó de concebirse como un derecho garantizado por el Estado para convertirse en una inversión individual orientada a obtener ventajas competitivas en el mercado laboral (Téllez, 2016; Altbach, 2002).

Esta transformación se refleja de forma cuantitativa en el hecho de que el 53% de la matrícula universitaria en América Latina está actualmente inscrita en instituciones privadas (López et al., 2022). No obstante, el nivel de privatización varía entre países: se observa una privatización alta en Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Paraguay y Perú (con más del 50% de la matrícula en el sector privado); una moderada (entre 30% y 50%) en Costa Rica, Ecuador y México; y una baja (menos del 30%) en países como Panamá, Uruguay y Bolivia (Mella, 2024).

A este contexto estructural se suma el fenómeno de la masificación educativa. Entre 1980 y 2016, la matrícula en la educación superior en América Latina creció de dos millones a más de treinta millones de estudiantes, alcanzando una tasa bruta de escolarización del 50.6% (Mella, 2024). Sin embargo, este crecimiento no estuvo acompañado por una inversión pública proporcional, lo que llevó a los Estados a delegar en el sector privado la responsabilidad de absorber la creciente demanda (Gama, 2017).

El tipo de IESP al que accede el estudiantado influye en su prestigio académico, sus redes sociales y sus oportunidades laborales, y se convierte en un marcador de distinción social (De Garay, 2002; Mella, 2024).

En el caso específico de México, este proceso de expansión del sector privado ha evolucionado en tres etapas históricas: una fase desarrollista (1950–1970), vinculada al proyecto de industrialización del país; un periodo de desarrollo compartido (1970–1982), centrado en la planeación educativa; y una etapa de modernización, posterior a 1982, caracterizada por la adopción de criterios de mercado. Esta última fase, intensificada durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, marcó el inicio de la mercantilización masiva del sector (Levy, 2000).

A lo largo de este proceso, el crecimiento de las IESP en México ha seguido tres tendencias fundamentales. En primer lugar, se ha registrado un crecimiento exponencial de la matrícula, que pasó de aproximadamente 250,000 estudiantes en 1970 a más de dos millones en 2003, con un incremento del 137% solo entre 1990 y 2000. En segundo lugar, se ha producido una diversificación institucional y curricular orientada a responder a las demandas del mercado laboral. Por último, observamos una expansión sostenida del sector privado desde la década de 1990, impulsada sobre todo por instituciones que absorbieron la creciente demanda de educación terciaria (Silas, 2005; De Garay, 2013; Cuevas-Cajig, 2015).

A la par, identificamos tres modelos históricos que configuran el panorama actual de las IESP. El primero corresponde a las instituciones de élite de la llamada primera ola (1935–1959), caracterizadas por su enfoque multidisciplinario y altos estándares académicos. El segundo modelo lo constituyen las instituciones híbridas de la segunda ola (1960–1980), que combinaron prestigio con una estrategia de expansión regional. El tercer modelo lo representan las instituciones de absorción de demanda, surgidas a partir de 1980, que hoy conforman la mayoría del subsector privado y concentran su oferta en áreas como ciencias sociales y administrativas (Acosta, 2005; Levy, 2000; Mendoza, 1995; Silas, 2005).

En la tabla 1 presentamos una tipología comparativa de estos tres tipos de instituciones en el contexto mexicano.

Tabla 1. Tipología comparativa de instituciones de educación superior privada en México

|

Etapa histórica |

Tipo de IESP |

Caracterización de IESP |

Tipo de perfil |

|

Primera ola (1935-1959): fundación católica |

Universidades de élite (multidisciplinarias) Universidad Iberoamericana-/Universidad La Salle |

Matrícula: 5,000–20,000 estudiantes. Admisión selectiva. Representan el núcleo histórico de las IESP en México (3.4% del total, pero con alta influencia) |

Perfil alto: - Altas colegiaturas - Estándares académicos elevados - Profesores con posgrado y tiempo completo - Investigación institucionalizada - Acreditaciones nacionales/internacionales - Formación de élites empresariales |

|

Segunda ola (1960-1980): expansión secular |

Instituciones híbridas o emergentes (multidisciplinarias/disciplinarias) Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)/Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) |

Matrícula aproximada: 3,000-10,000 estudiantes |

Perfil medio: - RVOE o incorporación a universidades autónomas (1-2 acreditaciones) - Docentes con posgrado (parcial) - Formación de élites políticas/económicas - Oferta en 2-3 áreas de conocimiento |

|

Tercera ola (a partir de 1980) |

Instituciones de absorción de demanda (disciplinarias: 96.6% del total en 2010) |

IESP locales. Matrícula promedio: 3,000. Representan el 58.2% de la matrícula privada total. Absorben a estudiantes no admitidos en universidades públicas |

Perfil bajo: - RVOE estatal/federal - Bajas colegiaturas - Alta rotación docente - Nula investigación - Alta tasa de aceptación Oferta en un área de conocimiento |

Fuente: Elaboración a partir de Mendoza (1995), Levy (2000), Acosta (2005), De Garay (2013) y Silas (2005).

Nuestro estudio se centra en una IESP de tercera ola, que representa la mayoría cuantitativa del subsector y concentra su oferta educativa en áreas como ciencias sociales y administrativas. Esta configuración ha generado lo que De Garay (2013) denomina una “polarización estructural” dentro del sistema de educación superior. Mientras las IESP de élite atienden a minorías privilegiadas, las instituciones de tercera ola —predominantes en entidades con rezago educativo, como Chiapas— operan bajo estándares mínimos de calidad y con una cobertura limitada (20.5% a nivel estatal frente al 425 % nacional en 2014). El acceso a estas instituciones está estrechamente condicionado por el origen socioeconómico del estudiantado, lo que contribuye a reproducir la segmentación estructural del sistema.

Según De Garay (2013), Mella (2024) y Cuevas-Cajig (2015), para muchos jóvenes, acceder a una IESP representa una posibilidad de mejorar sus condiciones laborales y sociales, más que una elección basada en la calidad académica. En este sentido, las IESP de tercera ola o de bajo perfil han cumplido una función complementaria en el sistema, al absorber la demanda no cubierta por instituciones públicas o privadas de élite. No obstante, su crecimiento cuantitativo no se ha traducido en garantías de calidad (Silas, 2005; Romero, 2011).

Ante este escenario, Gómez y Jiménez (2021) destacan la necesidad de incorporar criterios cualitativos —en particular de orden socioeducativo, como la vinculación social con los territorios— en los procesos de evaluación de este subsector. En este sentido, el sistema regulador de las IESP en México opera en tres niveles: legislativo, normativo y voluntario. El ámbito legislativo corresponde al marco legal obligatorio, cuyo principal mecanismo es el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), otorgado por la SEP a programas académicos específicos y no a instituciones completas, salvo aquellas con autonomía por decreto (De Garay, 2013).

El nivel normativo se refiere a los lineamientos técnicos y criterios pedagógicos establecidos por organismos como la SEP o la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que orientan la operación académica sin necesariamente tener carácter obligatorio. Por su parte, el nivel voluntario abarca procesos de acreditación y certificación que, aunque no son exigidos por la ley, permiten a las IESP mejorar su legitimidad y posicionamiento a través de estándares de calidad promovidos por organismos como la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior o el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior.

Esta configuración genera una paradoja regulatoria: las IESP gozan de amplia autonomía en su gestión interna, pero están sujetas a controles estrictos en la validación de programas, al tiempo que existe una débil supervisión sobre la calidad educativa (Cuevas-Cajig, 2015; Miller y De Garay, 2015). Para paliar esta limitación, algunas instituciones recurren a mecanismos voluntarios de acreditación, como los ofrecidos por la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior o el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. Sin embargo, estos esquemas presentan una cobertura limitada y estándares heterogéneos.

En términos organizacionales, De Vries (2013) señala que las IESP tienden a privilegiar la eficiencia operativa, lo cual se refleja, entre otros aspectos, en su libertad para establecer el costo de las colegiaturas. Además, estas instituciones desarrollan estrategias de legitimación en tres dimensiones: normativa, simbólica y curricular (Gama, 2017). La primera se refiere al cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios, como el RVOE o acreditaciones externas que otorgan legalidad y validación institucional. La legitimación simbólica, por su parte, apela a la construcción de una imagen de prestigio mediante discursos, nombres institucionales, símbolos o estrategias de marketing que buscan posicionar a la institución en un campo competitivo. Finalmente, la legitimación curricular alude a la configuración de programas académicos alineados con las demandas del mercado laboral, priorizando la empleabilidad, la flexibilidad y la formación por competencias, lo cual refuerza la percepción de pertinencia y calidad educativa.

De la oferta pública al predominio privado de las instituciones de educación superior privada en Chiapas

Durante las dos últimas décadas del siglo XX, Chiapas presentó un sistema de educación superior predominantemente público y con baja cobertura. En 1980, solo operaban tres instituciones públicas: la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Estas concentraban una matrícula total de 4,447 estudiantes, de los cuales el 85% (3,780) estaban inscritos en la UNACH (Santiago, 2003; Navarro, 2016). Hasta ese momento, no existía ninguna IESP.

El cambio comenzó a hacerse evidente hacia el año 2000, cuando el número total de instituciones de educación superior ascendió a 44, de las cuales el 55.9% (29) eran privadas. Sin embargo, este crecimiento no se tradujo en una mejora sustancial de la cobertura, ya que muchas de estas IESP mantenían matrículas reducidas: en promedio, 458 estudiantes por institución, concentrando apenas el 37% de la matrícula estatal (15,111 estudiantes) frente al 63% registrado en el sector público (25,728) (Santiago, 2003; Navarro, 2016).

Este proceso de expansión se caracterizó por una marcada concentración urbana. Hacia el año 2000, aproximadamente el 80% de las IES se localizaban en Tuxtla Gutiérrez, con presencia secundaria en Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Comitán (Burgos, 2007a, 2007b). Este patrón de desarrollo espacialmente desigual coincidió con un contexto socioeducativo complejo: en 2015, Chiapas registró la edad promedio más baja del país (24 años) y ocupó el segundo lugar nacional en rezago educativo. Esto se reflejaba en una tasa de absorción en educación superior de apenas 31.6%, muy por debajo del promedio nacional del 50.4% (INEGI, 2015; SEP, 2018).

En este escenario, el crecimiento institucional entre 1990 y 2014 fue liderado de forma abrumadora por el sector privado. El número total de instituciones de educación superior pasó de 11 a 93, impulsado por la apertura de casi noventa instituciones privadas, frente a solo diez públicas. Esta tendencia se intensificó durante la última etapa del periodo (2010–2014), cuando la oferta privada creció de 56 a 93 planteles, con un promedio cercano a diez aperturas anuales. En contraste, solo se crearon cuatro instituciones públicas en ese mismo lapso (Navarro, 2016).

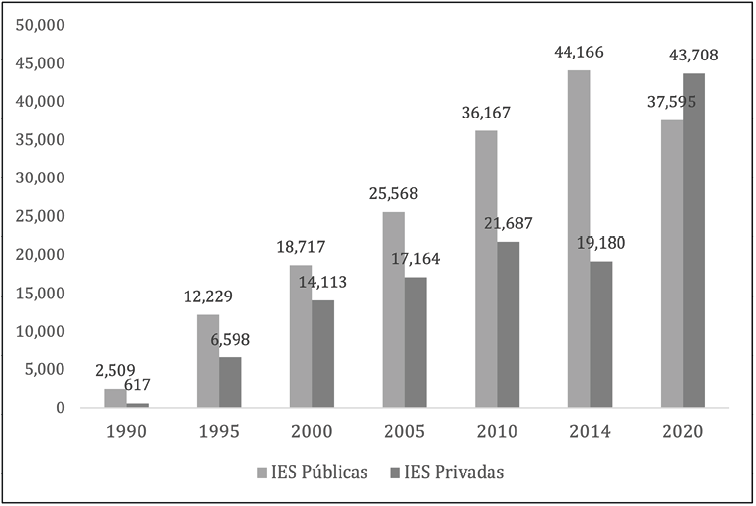

Este crecimiento tuvo un impacto directo en la composición de la matrícula. En 2014, las 93 IESP (71% del total de instituciones) concentraban el 47.3% de los estudiantes, porcentaje que superó de manera amplia el promedio nacional del sector privado, que se situaba en 31.3% (Navarro, 2016). Esta tendencia se consolidó en los años siguientes, al alcanzar un punto de inflexión en 2020: según el anuario estadístico de la ANUIES, el 53.8% del estudiantado (43,708 personas) estaba inscrito en IESP, desplazando por primera vez a las instituciones públicas (46.2%, 37,566 estudiantes) como principal oferente de educación superior en la entidad (véase gráfica 1).

Gráfica 1. Matrícula de educación superior en Chiapas 1990-2020

Fuente: Elaboración a partir de Navarro (2016) y el anuario estadístico de la ANUIES (2020).

Esta gráfica ilustra la inversión progresiva en la relación público-privada en el acceso a la educación superior. Mientras que en 1990 la matrícula se concentraba mayoritariamente en instituciones públicas, en 2020, la mayoría de los estudiantes ya se encontraban inscritos en IESP. De acuerdo con Navarro (2016), este fenómeno responde a dos ejes principales de transformación: el crecimiento institucional —en particular en el sector privado— y la expansión de la matrícula, tal como detallamos en la tabla 2. Cabe señalar que entre 2000 y 2010 se profundizó la segmentación del sistema, en el que predominaron instituciones de perfil bajo, en especial en el contexto chiapaneco (Navarro, 2016; SEP, 2018; Bermúdez, 2024).

Tabla 2. Evolución histórica de las instituciones de educación superior privada en Chiapas

|

Periodo |

Tipo de instituciones de educación superior privada |

|

1980-1990 |

Inicia la educación superior privada en Chiapas con un enfoque en carreras rentables como Contaduría y Administración. La oferta se concentra en zonas urbanas (Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas). Se fundan el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Chiapas (1980), y la Universidad Salazar Narváez IESCH (1982) |

|

1990–2000 |

Se consolida el sistema con un crecimiento del 312% en instituciones. El 59% de la matrícula se concentra en ciencias sociales y administrativas. Las universidades líderes concentran entre 40% y 60% de la matrícula. Surgen: Universidad Valle del Grijalva (1990), Universidad de San Marcos (1992), Universidad Pablo Guardado Chávez (1995), Centro de Estudios Profesionales del Grijalva (1996), y Universidad del Valle de México, Campus Tuxtla (1999) |

|

2000-2010 |

Se profundiza la segmentación del sistema, con 93% de las instituciones ubicadas en solo cuatro ciudades. En 2005, la cobertura privada alcanza el 47%. Emergen instituciones medianas con matrículas que llegan hasta los 4,929 estudiantes en 2010 |

|

2010-2022 |

Aumentó la matrícula privada en 126% entre 2010 y 2014. Aparecen nuevas sedes en municipios, aunque el 85% de las instituciones son de bajo perfil. En 2014 se llega a 93 instituciones, pero en 2022 se reduce a 45 por cierres o procesos de regulación |

Fuente: Elaboración propia a partir de Santiago (2003), Burgos (2007a, 2007b),

Navarro (2016) y Rodríguez (2022).

Esta evolución histórica culmina en un escenario donde, según datos de la SEP (2018) y Bermúdez (2024), durante el ciclo escolar 2022-2023 se registraron en Chiapas un total de 183 instituciones de educación superior, de las cuales 141 eran privadas, y atendían al 52% de la matrícula estatal. Entre las IESP con mayor antigüedad y presencia, destacan la Universidad Valle del Grijalva, la Universidad Pablo Guardado Chávez y la Universidad San Marcos, todas con más de tres décadas de funcionamiento.

Desde esta perspectiva, el impacto público de las IESP debe analizarse considerando tres dimensiones clave: su capacidad para trascender la lógica cliente-proveedor; su potencial para generar participación social con actores locales; y su compromiso con la reducción de la deserción escolar (Zibas, 1996; Buendía, 2009; Luengo, 2003; Brunner, 2005; Álvarez, 2011; Cruz y Montalvo, 2023; Acosta, 2025).

Por otro lado, el análisis de las dinámicas de vinculación universitaria en las IESP constituye un campo emergente de estudio. Esta línea se ve reforzada por la Ley General de Educación Superior (SEP, 2021), la cual, en su artículo 8º, promueve la territorialización de la educación, entendida como la adecuación de la oferta educativa a los contextos regionales. Tanto el marco legal como organismos como la ANUIES (2012) plantean una noción de vinculación social que va más allá de la formación técnica, y se orienta hacia un desarrollo integral y con impacto social transformador.

No obstante, persisten diferentes modelos de vinculación universitaria: el modelo empresarial, alineado con las demandas del mercado; el modelo altruista o divulgativo, de carácter asistencial; y el modelo concientizador, basado en el diálogo crítico con actores locales, inspirado en las perspectivas de Paulo Freire y Orlando Fals Borda (Serna, 2007).

En consonancia con Saldívar (2021), las prácticas de vinculación social pueden clasificarse en dos enfoques: uno restringido, centrado en el vínculo con el sector productivo y empresarial, y otro ampliado, que prioriza la colaboración con actores sociales, como pueblos originarios y organizaciones de la sociedad civil. Desde esta última perspectiva, se posiciona nuestro estudio, al considerar necesario superar las lógicas extensionistas, asistencialistas y paternalistas que históricamente han caracterizado la vinculación universitaria, en especial en instituciones privadas.

A partir de esta caracterización crítica, se plantea la siguiente pregunta orientadora: ¿cómo se configuran las experiencias de vinculación social en una IESP de tercera ola en Chiapas, y en qué medida dichas experiencias logran trascender las lógicas administrativas para convertirse en procesos formativos transformadores? Esta interrogante articula el propósito del estudio, enmarcado en el contexto del crecimiento acelerado del sector privado en la educación superior mexicana —y en particular chiapaneca—, fenómeno que ha reconfigurado las funciones sustantivas de las universidades, incluyendo la propia concepción y práctica de la vinculación social.

Contexto de investigación: el papel de la Universidad San Marcos en la vinculación social

La Universidad San Marcos, plantel Tuxtla Gutiérrez (USAM-Tuxtla), se ubica en la región metropolitana del estado de Chiapas. Esta institución forma parte del Sistema Educativo USAM-UTAC, fundado en 1992 por el doctor José Guadalupe Méndez Toscano, y se reconoce como una de las primeras IESP en el estado, con más de cuatro décadas de trayectoria educativa.

Actualmente, dicho sistema cuenta con tres planteles situados en las ciudades de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas. De acuerdo con datos del Sistema Integral de Información de la Educación Superior (2025), en 2023, la matrícula total del Sistema Educativo USAM-UTAC se distribuyó de la siguiente manera: Plantel Tacaná (Tapachula), con 1,087 estudiantes (451 hombres y 636 mujeres); Plantel Tuxtla Gutiérrez, con 466 estudiantes (217 hombres y 249 mujeres); y Plantel San Cristóbal de las Casas, con 448 estudiantes (209 hombres y 239 mujeres).

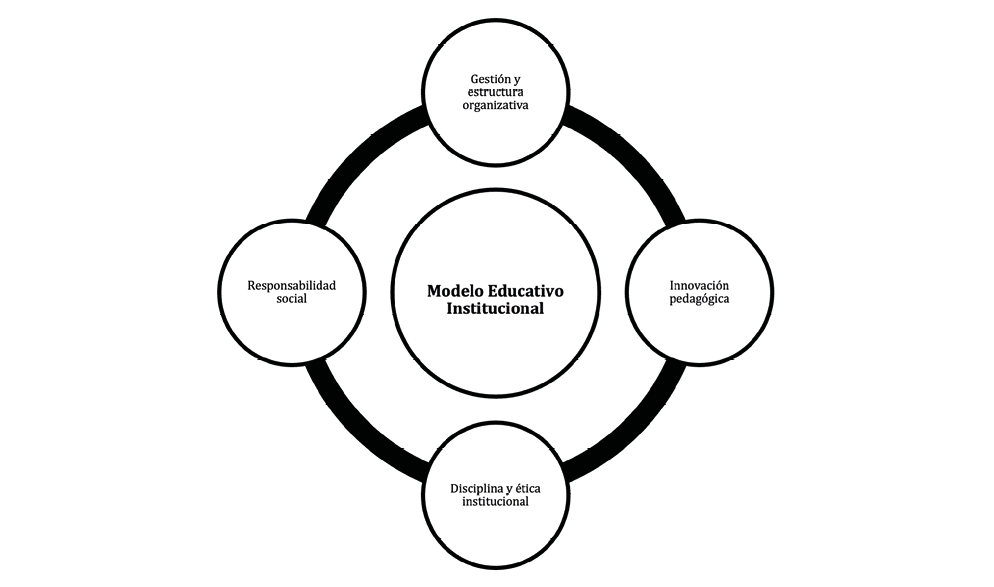

Desde el punto de vista institucional, la USAM está reconocida como una “institución educativa particular con personalidad jurídica en términos de las leyes vigentes, con patrimonio propio, y que imparte estudios con reconocimiento de validez oficial en los tipos, niveles y modalidades que han sido aprobadas por las autoridades educativas competentes” (USAM, 2025a, p. 5). Asimismo, cabe señalar que su modelo educativo institucional orienta la organización, gestión y desarrollo de sus programas académicos, conforme a los principios y lineamientos establecidos por el sistema educativo al que pertenece (véase figura).

Figura. Modelo educativo institucional de la USAM

Fuente: Elaboración propia a partir de USAM (2025a).

La propuesta educativa de la USAM-Tuxtla se sustenta en funciones sustantivas como la responsabilidad social, la cual se promueve a través de las prácticas profesionales y el servicio social realizados por el estudiantado. Actualmente, la institución ofrece programas de licenciatura en Administración de Empresas, Arquitectura, Comercio Exterior y Aduanas, Contaduría Pública, Criminología y Criminalística, Derecho, Ingeniería en Sistemas Computacionales y Pedagogía. Asimismo, cuenta con programas de posgrado en modalidades escolarizada y mixta (USAM, 2025a).

La USAM-Tuxtla mantiene una vinculación activa con el territorio y los actores sociales a través de criterios curriculares que priorizan las prácticas profesionales en el sexto cuatrimestre y el servicio social en el séptimo cuatrimestre de sus programas educativos.

En este sentido, las prácticas profesionales requieren haber aprobado al menos el 60% de los créditos del plan de estudios y cumplir con 240 horas de trabajo (equivalentes a aproximadamente tres meses), enfocadas en el desarrollo de competencias técnicas mediante la aplicación práctica de conocimientos. Por su parte, el servicio social se realiza en instituciones públicas, exige un avance del 70% en créditos y una duración de 480 horas (alrededor de seis meses) (véase tabla 3).

Tabla 3. Criterios curriculares en las prácticas profesionales y servicio social en la USAM

|

Caracterización |

Prácticas profesionales (6° cuatrimestre) |

Servicio social (7° cuatrimestre) |

|

Objetivo |

Desarrollo de competencias profesionales |

Formación de responsabilidad social |

|

Etapa curricular |

6° cuatrimestre |

7° cuatrimestre |

|

Requisito académico |

60% de créditos aprobados |

70% de créditos aprobados |

|

Duración |

240 horas (3 meses) |

480 horas (6 meses) |

|

Sector |

privado |

público |

Fuente: Elaboración propia a partir del reglamento escolar de la USAM (2025b).

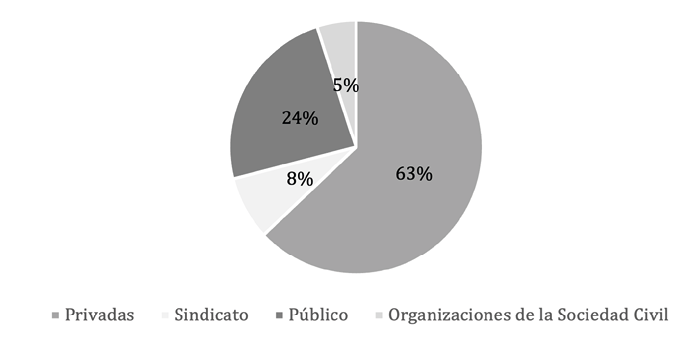

Por su parte, la USAM-Tuxtla implementa estrategias de vinculación social con su entorno a través de convenios de colaboración, principalmente con instituciones privadas (63%), seguidas de públicas (24%), organizaciones sindicales (8%) y de la sociedad civil (5%) (USAM, 2025a). Estos acuerdos buscan fortalecer la formación profesional mediante prácticas y servicio social en diversos sectores (véase gráfica 2).

Gráfica 2. Convenios de colaboración USAM 2025

Fuente: Elaboración propia a partir de información de los convenios de colaboración 2022–2024 USAM (2025a).

De acuerdo con la gráfica 2, la USAM-Tuxtla establece estrategias de colaboración con diversos sectores, principalmente con empresas privadas, aunque también mantiene vínculos con instituciones públicas. Estos convenios incluyen programas de becas orientados a fortalecer la formación profesional y facilitar la inserción laboral de sus egresados (USAM, 2025a).

Este tipo de articulaciones interinstitucionales responde a una lógica de vinculación funcional que busca alinear la formación académica con las demandas del mercado laboral. Si bien estas alianzas pueden favorecer el empleo de corto plazo y brindar incentivos como becas o prácticas profesionales, también es necesario cuestionar si dicha vinculación se traduce en procesos formativos transformadores o si reproduce esquemas utilitaristas centrados exclusivamente en la empleabilidad. En este sentido, la evaluación crítica del impacto de estos convenios debería considerar no solo los beneficios inmediatos para los estudiantes, sino también su contribución al desarrollo regional, a la inclusión social y a la generación de conocimiento aplicado con pertinencia territorial.

Marco metodológico

Esta investigación se fundamentó en un enfoque cualitativo de tipo inductivo-explicativo (Taylor y Bogdan, 1989; Guba y Lincoln, 2012), cuya elección respondió al interés por acceder a las dimensiones subjetivas y a los significados que los colaboradores construyen en torno a sus experiencias educativas. El carácter inductivo del estudio permitió que las categorías de análisis surgieran directamente de los datos, con lo cual se evitó el uso de marcos conceptuales preconcebidos. Por su parte, el componente explicativo se orientó a comprender los contextos socioculturales que subyacen a dichas experiencias.

Para operativizar este enfoque, adoptamos un diseño de estudio de caso (Stake, 1999), en el que seleccionamos como unidad de análisis a la USAM-Tuxtla. Esta decisión se basó en la necesidad de explorar en profundidad las dinámicas institucionales de vinculación social dentro de una IESP con amplia trayectoria en la región.

En cuanto a la conformación del grupo de estudio, aplicamos un muestreo intencional por conveniencia (Flick, 2007), integrando una muestra de 33 participantes: 26 estudiantes y 7 académicos (5 docentes y 2 directivos) de los programas de Pedagogía, Contaduría Pública y Derecho, en la modalidad escolarizada. Entre los criterios de inclusión para los estudiantes, consideramos: la representación de género y el haber cursado prácticas profesionales o servicio social. Cabe destacar que, del total de participantes, al momento del estudio, el 73.1% se encontraba realizando prácticas profesionales y el 26.9%, servicio social.

La recolección de datos se desarrolló en dos fases secuenciales, orientadas a captar tanto trayectorias formativas como experiencias de vinculación social desde distintas perspectivas institucionales. La primera fase consistió en un acercamiento inicial mediante la aplicación de un formulario digital a los 26 estudiantes participantes. Este instrumento fue diseñado con preguntas abiertas y orientado a explorar tres categorías iniciales: perspectivas sobre la vinculación social con los territorios; experiencias específicas en prácticas profesionales y servicio social; y percepción del acompañamiento docente durante dichos procesos.

Posteriormente, se desarrolló una segunda fase de profundización, en la que se realizaron entrevistas semiestructuradas. La selección de los entrevistados fue de tipo intencional, siguiendo el criterio de máxima variación (Flick, 2007), con el propósito de captar una diversidad de experiencias y representaciones. Así, se eligió a cinco estudiantes del grupo inicial para ampliar la comprensión de sus vivencias en torno a la vinculación social. Asimismo, se entrevistó a siete académicos (cinco docentes y dos directivos) para contrastar sus perspectivas con las del estudiantado.

El análisis de la información se llevó a cabo mediante técnicas de codificación abierta y categorización temática (Ryan y Bernard, 2003; Strauss y Corbin, 2002), en un proceso de lectura recursiva de los datos. Esta estrategia analítica permitió identificar temas emergentes, patrones, tensiones, recurrencias y divergencias en los discursos, que articularon una comprensión más profunda y contextualizada del fenómeno estudiado.

Finalmente, es importante señalar que durante todo el proceso se respetaron los principios éticos de la investigación cualitativa a fin de garantizar la confidencialidad de los participantes mediante el uso de seudónimos y la obtención de consentimientos informados.

Configuraciones y tensiones en la vinculación social en el

contexto de la USAM

El análisis de las experiencias de vinculación social en la USAM-Tuxtla revela un campo de tensiones entre el discurso institucional sobre la responsabilidad social y las prácticas concretas que se desarrollan en los territorios. Para comprender esta dinámica, es fundamental situar a la USAM-Tuxtla dentro del marco de las IESP de “tercera ola”, es decir, aquellas surgidas a partir de la década de 1980 que se caracterizan por absorber demanda educativa con una lógica de eficiencia organizacional y una oferta concentrada en áreas de alta rentabilidad como las ciencias sociales y administrativas (Levy, 2000; De Vries, 2013).

Desde esta perspectiva, nos propusimos comprender cómo se configuran las experiencias de vinculación social en una IESP de tercera ola ubicada en Chiapas, así como analizar en qué medida dichas experiencias logran trascender las lógicas meramente administrativas para constituirse en procesos formativos con potencial transformador.

El análisis se estructuró a partir de tres categorías centrales:

- Procesos socioeducativos de colaboración con actores locales.

- Experiencias de vinculación mediante prácticas profesionales y servicio social.

- Acompañamiento docente en el proceso de vinculación social institucional.

Estas categorías permiten identificar no solo las condiciones estructurales que enmarcan la vinculación social en este tipo de instituciones, sino también las oportunidades y limitaciones que enfrentan estudiantes y docentes al interactuar con realidades territoriales diversas. En este contexto, el reto principal radica en superar enfoques asistencialistas o clientelares para avanzar hacia modelos de vinculación dialógicos, donde el aprendizaje se construya en relación con los actores sociales y no únicamente desde el cumplimiento formal de prácticas curriculares.

Procesos socioeducativos de colaboración con actores locales

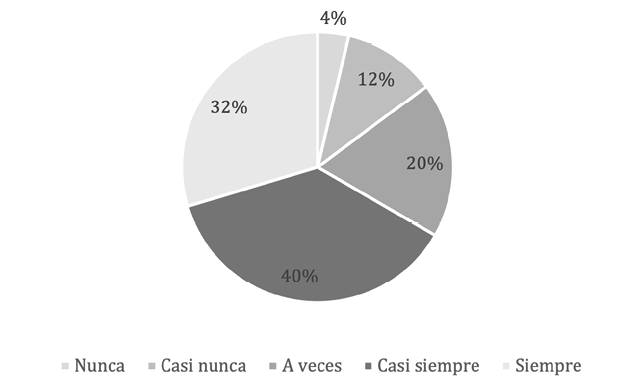

Desde la perspectiva estudiantil, los datos cuantitativos revelan que el 62% del alumnado percibe la existencia de procesos de colaboración con actores locales, con especial interés en intervenciones dirigidas a poblaciones infantiles y juveniles, mientras que el 38% manifestó no identificar dichos procesos (véase gráfica 3).

No obstante, al profundizar en las percepciones cualitativas sobre experiencias situadas de vinculación en el territorio —específicamente mediante un proyecto de emprendimiento juvenil a cargo de jóvenes indígenas comerciantes del municipio de Zinacantán— una estudiante relató lo siguiente:

Cuando llegamos a la colonia Las Granjas con el proyecto de emprendimiento juvenil, con jóvenes indígenas comerciantes de Zinacantán, teníamos algo planificado: talleres de contabilidad, marketing digital, planes de negocio. […] Pero rápidamente nos dimos cuenta que los jóvenes ya tenían sus propias estrategias económicas informales, sabían calcular márgenes de ganancia de manera empírica y entendían las dinámicas del mercado local. […] El problema fue que la universidad nos exigía entregar evidencias de los talleres previamente diseñados, reportes cuantitativos de participantes, fotografías que mostraran la “capacitación en acción”. [..] En el formato institucional del informe de servicio social, no había espacio para registrar este tipo de aprendizajes emergentes ni para reconocer el conocimiento local que encontramos (estudiante de Contaduría, comunicación personal, 2025).

Este testimonio evidencia una dimensión clave de los procesos de vinculación: la capacidad de las prácticas territoriales para generar aprendizajes significativos más allá del aula. En este caso, la experiencia no solo implicó un acercamiento a contextos socioculturales distintos, sino que propició el desarrollo de competencias como la empatía, la interculturalidad y el trabajo colaborativo. Asimismo, permite cuestionar las nociones tradicionales de intervención desde una lógica unilateral, y sugiere la necesidad de fortalecer marcos de trabajo basados en el diálogo horizontal y el reconocimiento de saberes locales.

Desde esta perspectiva, se hacen evidentes las tensiones inherentes a la realidad social en torno a la vinculación universitaria. Por un lado, se encuentra el seguimiento administrativo-institucional de estos procesos; por otro, los conocimientos locales que emergen de dinámicas económicas informales. La exigencia burocrática de evidenciar la “capacitación en acción” a través de instrumentos estandarizados da lugar a lo que De Vries (2013) denomina una primacía de las “métricas de cobertura sobre la calidad dialógica de los vínculos” (p. 97). Esto se traduce en un isomorfismo organizacional que tiende a homogeneizar las experiencias de vinculación, restándoles profundidad y sentido contextual.

Dicha lógica responde a lo que Téllez (2016) conceptualiza como el tránsito de un “Estado educador” a un “Estado evaluador”, en el que la medición estandarizada de resultados y la gestión por indicadores reemplazan —o subordinan— los procesos educativos dialógicos que Freire (1973) propuso como base para una educación transformadora y liberadora.

Gráfica 3. Colaboración con actores locales

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos.

Por otro lado, el 77% del estudiantado considera que las actividades de vinculación social contribuyen de manera significativa al fortalecimiento del desarrollo comunitario en los territorios. No obstante, esta percepción positiva contrasta con las limitaciones estructurales e institucionales observadas durante la implementación de ciertos proyectos, como fue el caso de una iniciativa de educación ambiental llevada a cabo en una escuela primaria.

Al respecto, una docente expresó lo siguiente:

El cuatrimestre anterior, estudiantes de Pedagogía desarrollaron un proyecto de educación ambiental en la primaria Miguel Hidalgo en la colonia Terán. Era sobre conservación del agua que incluía talleres sobre la huella hídrica, juegos educativos y la instalación de un sistema de captación de agua pluvial, puesto que se carece de agua potable en la colonia de Tuxtla. [No obstante] al terminar el semestre no había presupuesto para dar continuidad a los talleres de educación ambiental, además que los profesores de la escuela, ya sobrecargados de trabajo, no pudieron dar continuidad a las actividades de los estudiantes. […] Los niños aprendieron conceptos, pero el impacto en su relación con el agua fue limitado (docente, comunicación personal, 2025).

Este testimonio evidencia las brechas entre la intención formativa de los proyectos de vinculación y las condiciones reales de su implementación. Si bien se reconoce el potencial transformador de estas experiencias, también se pone de relieve la fragilidad institucional para garantizar recursos, seguimiento y articulación efectiva con los actores locales. Estas tensiones refuerzan la necesidad de replantear los modelos de vinculación social desde una perspectiva más sustentada en el compromiso territorial y menos condicionada por la lógica de cumplimiento institucional.

Durante la fase de implementación, identificamos una apropiación parcial de metodologías participativas, en contraste con una ausencia estructural de planificación colaborativa a largo plazo. Esta contradicción metodológica dio lugar a intervenciones discontinuas que no lograron consolidar procesos de apropiación institucional en la escuela primaria receptora, especialmente al omitir, desde su diseño, las dinámicas estructurales ya existentes, como la sobrecarga laboral docente y las restricciones presupuestarias.

Como resultado, la vinculación social con actores comunitarios se configuró bajo una lógica de intervención que, si bien alcanzó algunos objetivos inmediatos en materia de educación ambiental, fue insuficiente para generar continuidad programática y transformaciones sustantivas en la relación pedagógica de la comunidad educativa con la conservación del agua.

Esta problemática se vincula con lo que Mella (2024) denomina “brechas de implementación” en los sistemas de educación superior privatizados. Dichas brechas evidencian una disyunción entre el discurso institucional de colaboración universitaria —con frecuencia revestido de una retórica transformadora— y las condiciones operativas reales, marcadas por proyectos de corto alcance, escasa sostenibilidad y débil articulación territorial. En este sentido, las limitaciones observadas no responden únicamente a decisiones individuales, sino que configuran restricciones sistémicas que trascienden la agencia de los participantes.

Más aún, esta dinámica coincide con lo que Téllez (2016) conceptualiza como “acción privada” en educación, una modalidad en la que las instituciones priorizan la rentabilidad educativa por encima del compromiso sustantivo con la participación social universitaria. Esta orientación se inscribe en la transformación estructural descrita por López et al. (2022), quienes advierten que, en contextos de mercantilización educativa, la calidad se redefine como un bien de mercado, que subordina los procesos de vinculación social a criterios de eficiencia administrativa y sostenibilidad financiera inmediata.

Experiencias de vinculación mediante prácticas profesionales y servicio social

El 61% del estudiantado reconoce que sus experiencias de vinculación social, a través de prácticas profesionales y servicio social, han contribuido al desarrollo de habilidades colaborativas. No obstante, este potencial formativo se encuentra matizado por tensiones estructurales que emergen al comparar de manera crítica ambos espacios. Por un lado, el servicio social se destaca como una oportunidad para generar aprendizajes significativos en torno a la justicia social, en particular cuando se realiza en contextos con problemáticas sociales agudas. Así lo evidencia el testimonio de una estudiante de Derecho, quien señaló:

Durante mi servicio social en el DIF Municipal, atendí el caso de doña Marcelina, una mujer tsotsil de 78 años. Había trabajado toda su vida como empleada doméstica, pero nunca tuvo acceso a la seguridad social. Cuando intentamos gestionar su pensión alimentaria, nos dimos cuenta que los trámites requerían documentos que ella nunca tuvo –acta de nacimiento certificada, comprobantes de domicilio formal, historial laboral–. […] me di cuenta que nuestro sistema legal está diseñado para quienes siempre han estado incluidos. Aprendí sobre justicia social en el servicio (estudiante de Derecho, comunicación personal, 2025).

Por otra parte, las prácticas profesionales enfrentan obstáculos curriculares que limitan su potencial de incidencia social, según un docente:

He visto cómo el modelo curricular de la USAM genera una contradicción para nuestros estudiantes de comunidades rurales. El semestre pasado, tres estudiantes que trabajan como educadores comunitarios en Conafe tuvieron que elegir entre abandonar su fuente de empleo –porque las prácticas profesionales deben ser en sector privado– o dejar la universidad. Es confuso por qué formamos pedagogos para trabajar en contextos diversos, pero nuestro sistema no reconoce que el Conafe, siendo público, es quizá el espacio donde nuestros estudiantes enfrentan los mayores desafíos pedagógicos rurales (docente, comunicación personal, 2025).

Esta disyuntiva se profundiza en la experiencia de una estudiante de Pedagogía:

Trabajé como promotora comunitaria en Pantelhó, como parte del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), donde daba clase a quince niños de diferentes grados, [pero] en 6to cuatrimestre, cuando llegó el momento de las prácticas profesionales, la universidad no me lo reconoció, como un espacio para realizar mis prácticas, porque “debía ser en el sector privado”. Terminé haciendo mis prácticas en una escuela privada de nivel preescolar de Tuxtla. Sentí que el sistema me obligaba a elegir entre mi desarrollo profesional y mi experiencia en Conafe. [...] Al final, varios compañeros optaron por la baja temporal porque no podían dejar su trabajo en Conafe (estudiante de Pedagogía, comunicación personal, 2025).

Desde las perspectivas estudiantil y docente, identificamos una tensión estructural en el diseño curricular de la USAM, en particular respecto a las prácticas profesionales. Esta tensión se origina en la disyuntiva entre la normativa administrativa institucional y las realidades socioeducativas del estudiantado. La exigencia de realizar las prácticas del 6.º cuatrimestre exclusivamente en el sector privado, con una carga de 240 horas, entra en contradicción con el perfil y las trayectorias laborales previas de estudiantes provenientes de contextos rurales, muchos de los cuales ya se desempeñan como figuras educativas en el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).

Esta desarticulación opera en un doble sentido: por un lado, obstaculiza la permanencia académica de estos estudiantes, al confrontarlos con la necesidad de elegir entre conservar su fuente de empleo —por lo regular su único sustento— o continuar con sus estudios; por otro, deslegitima las experiencias de educación intercultural que ya han construido en el ejercicio profesional previo, al no ser reconocidas ni validadas como parte del proceso formativo.

La tensión identificada pone de relieve una contradicción estructural entre la misión formativa declarada por la universidad y su condición como IESP de tercera ola, donde el criterio de “empleabilidad inmediata” tiende a prevalecer sobre la construcción de proyectos de vida profesional arraigados en los territorios (Levy, 2000, 2005). Esta orientación institucional —más alineada con las demandas del mercado que con las realidades socioterritoriales del estudiantado— reproduce un modelo formativo que prioriza trayectorias laborales estandarizadas, desestimando la pertinencia y el valor de experiencias previas en contextos comunitarios y rurales.

En consonancia con lo planteado por Mella (2024), la creciente privatización de la educación superior en América Latina “no ha contribuido a reducir la desigualdad de acceso” (p. 498), sino que ha generado nuevas formas de segmentación, ampliando las brechas de oportunidad entre los distintos sectores del estudiantado. En el caso de la USAM, esta segmentación se expresa en la falta de reconocimiento institucional de experiencias laborales desarrolladas en espacios de educación intercultural, lo que no solo desvaloriza los saberes construidos en el territorio, sino que también limita la construcción de una ciudadanía profesional comprometida con las realidades locales.

Acompañamiento docente en el proceso de vinculación social institucional

El análisis de los procesos de acompañamiento docente revela una dinámica ambivalente. Si bien el 72% del estudiantado reporta haber recibido acompañamiento durante sus procesos de participación social (véase gráfica 4), un 36% lo percibe como inconsistente, lo que evidencia tensiones en la continuidad y profundidad de estos procesos formativos. Dicha inconsistencia sugiere que el acompañamiento, lejos de ser un componente sistemático y sostenido, depende en muchos casos de la disponibilidad y condiciones individuales del profesorado, lo cual introduce asimetrías significativas en las experiencias de vinculación social.

Estas tensiones se profundizan al considerar las condiciones estructurales del trabajo docente en las IESP de tercera ola, caracterizadas por altos niveles de carga horaria, contratos por horas y escaso reconocimiento institucional a tareas extracurriculares como la vinculación social. Así lo ilustra el testimonio de un profesor, quien describe su experiencia de acompañamiento en estos procesos:

El semestre pasado coordiné un proyecto interdisciplinario entre estudiantes de pedagogía y derecho para trabajar con una cooperativa de mujeres artesanas. [Fue] sorprendente ver cómo se complementaban los saberes, pero tuve que usar mis horas libres, mis recursos personales para el transporte, y negociar con otros colegas que también están sobrecargados. La universidad nos exige resultados de vinculación, pero no nos da tiempos institucionales para la planificación conjunta, ni un presupuesto para movilización, ni menos un reconocimiento en nuestra carga horaria. Funcionamos como “guerrillas pedagógicas”, haciendo magia con lo poco que tenemos, pero es limitativo. [...] Cuando un docente se va de la universidad, todo el conocimiento acumulado de la vinculación se pierde (docente, comunicación personal, 2025).

Esta narrativa evidencia una tensión estructural entre los requerimientos administrativos del seguimiento institucional a los procesos de vinculación social y las condiciones laborales precarizadas del trabajo académico docente. La falta de recursos específicos, tiempos institucionales formalmente reconocidos y mecanismos de continuidad comprometen de manera seria la sostenibilidad de los proyectos de vinculación.

Como advierte De Vries (2013), esta problemática constituye un rasgo estructural de las IESP de tercera ola, en las que “el uso intensivo de docentes por horas conlleva inestabilidad laboral y escasas oportunidades para desarrollar procesos de vinculación sistemáticos” (p. 97). En este contexto, la precariedad laboral impide la consolidación de una cultura institucional de vinculación social y da lugar a lo que podríamos denominar una “concientización episódica”: procesos formativos críticos que emergen de modo fragmentario, sujetos a la disponibilidad temporal, el compromiso individual y los recursos personales del profesorado, más que a una política educativa transversal anclada en los planes y programas de estudio.

Esta configuración organizacional responde a una lógica que, como señala Gama (2017), prioriza la flexibilidad operativa y la reducción de costos sobre la calidad educativa, consolidando un modelo institucional que favorece indicadores de eficiencia a corto plazo en detrimento de la profundidad y continuidad de los procesos formativos en el territorio.

Gráfico 4. Acompañamiento docente en el proceso de vinculación

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos.

Esta tensión se profundiza al analizar los instrumentos de evaluación implementados en los procesos de vinculación, los cuales, según lo expresa otro docente, revelan limitaciones tanto en su diseño como en su capacidad para captar la complejidad de las experiencias socioeducativas en el territorio:

Exigimos formatos estandarizados, reportes de horas y evidencias fotográficas, pero no tenemos instrumentos para valorar procesos complejos como la construcción de confianza con las comunidades o la apropiación comunitaria de los proyectos (docente, comunicación personal, 2025).

Esta declaración pone en evidencia la predominancia de una lógica burocrático-administrativa, en la que se privilegia la rendición de cuentas cuantitativa por encima de una evaluación cualitativa que permita comprender la complejidad de los procesos de vinculación social. Esta dinámica reproduce el isomorfismo institucional descrito por De Vries (2013), según el cual las IESP adoptan estructuras, formatos e indicadores estandarizados en busca de legitimidad y reconocimiento en un campo altamente competitivo, incluso cuando dichos mecanismos resultan disfuncionales para alcanzar sus objetivos formativos y de incidencia social.

Reflexiones finales

La investigación que presentamos constituye un esfuerzo por sistematizar experiencias de vinculación social en una IESP de tercera ola (Silas, 2005), un campo aún poco explorado en el contexto chiapaneco (Acuña, 2018). El análisis permitió visibilizar cómo las lógicas de mercantilización educativa, señaladas por Mella (2024) y López et al. (2022), se concretan en las prácticas institucionales de vinculación. Como advierte Mella (2024), la “creciente privatización” del sistema educativo latinoamericano ha generado una expansión cuantitativa que no ha logrado transformar las desigualdades estructurales.

Estas condiciones se manifiestan en las contradicciones de un sistema segmentado que reproduce brechas sociales bajo un discurso de movilidad y progreso (Cuevas-Cajig, 2015). En el caso de la USAM, esta tensión se expresa en lo que denominamos una “ciudadanía profesional segmentada”, en la cual el 63% de los convenios de vinculación se establecen con el sector privado, y apenas un 5% con organizaciones de la sociedad civil. Esto refleja la subordinación del compromiso social universitario a criterios de empleabilidad inmediata.

Esta configuración responde a lo descrito por Levy (2000), quien plantea que las IESP de tercera ola emergen como respuesta a la demanda insatisfecha del sector público, orientando su oferta hacia áreas rentables desde una lógica de eficiencia organizacional. En consecuencia, la vinculación social se convierte en un espacio atravesado por tensiones entre un discurso institucional de responsabilidad social y una racionalidad administrativa que tiende a estandarizar y despolitizar sus prácticas. Este fenómeno se traduce, como advierte De Vries (2013), en formas de isomorfismo organizacional, donde las instituciones adoptan estructuras homogeneizadas para ganar legitimidad, aun cuando ello limite la posibilidad de construir procesos educativos situados y transformadores.

La estandarización de los instrumentos de evaluación y el peso de los formatos institucionales reflejan, como indica Téllez (2016), el tránsito de un “Estado educador” hacia un “Estado evaluador”, en el que la medición predomina sobre la reflexión pedagógica y la acción social significativa.

Asimismo, el acompañamiento docente en la vinculación aparece como una práctica sostenida más por voluntades individuales que por una política institucional clara. Navarro y Saldívar (2019) advierten que la ausencia de estrategias transversales impide que la vinculación se consolide como dimensión sustantiva en las IESP. A ello se suma la precariedad laboral del profesorado por horas, lo cual, como advierte De Vries (2013), impide establecer vínculos estables con los territorios. Esta condición genera la llamada “concientización episódica”: procesos de reflexión y acción social que dependen de esfuerzos particulares, sin continuidad institucional ni respaldo estructural.

A nivel curricular, observamos que las prácticas profesionales responden a una lógica fragmentada que no reconoce las trayectorias laborales previas en contextos comunitarios, especialmente en estudiantes provenientes de zonas rurales. Esta exclusión contradice los fines formativos declarados de la institución y reproduce desigualdades en el acceso a oportunidades. Como señala Mella (2024), la privatización educativa no ha reducido las brechas, sino que las ha diversificado, como se evidencia en el caso chiapaneco, donde el crecimiento privado se da sobre una base de segmentación estructural.

En suma, los hallazgos de este estudio permiten reformular la caracterización de las IESP de tercera ola, trascendiendo una mirada centrada únicamente en su expansión cuantitativa (Rodríguez, 2022), y evidenciando las tensiones entre su misión formativa y su orientación mercantil. En el caso de la USAM, la vinculación social, lejos de consolidarse como proceso dialógico y transformador, aparece subordinada a criterios de eficiencia, cobertura y control administrativo. Aunque actores educativos reconocen su valor pedagógico, en la práctica, el diseño curricular responde más a formatos de supervisión que a un enfoque procesual, participativo y crítico (Gómez y Jiménez, 2021).

A pesar de estas limitaciones estructurales, surgen prácticas emergentes desde los márgenes —impulsadas por docentes y estudiantes— que abren posibilidades hacia formas de vinculación más críticas, colaborativas y socialmente comprometidas. Como sugiere Luengo (2003), estas experiencias desafían las lógicas clientelares que subordinan la relación universidad-sociedad a la empleabilidad, y apuntan hacia horizontes más transformadores. No obstante, su consolidación requiere transformaciones estructurales que reconozcan la vinculación como un componente central de la formación ética y política del estudiantado.

A la luz de estos hallazgos, repensar la vinculación social en las IESP implica superar el paradigma desarrollista tradicional, y avanzar hacia modelos interculturales, dialógicos y territorializados, que reconozcan la pluralidad epistémica y social de los contextos. La vinculación no debe entenderse como un trámite curricular, sino como un acto ético-político, orientado al fortalecimiento de una ciudadanía crítica y al ejercicio de una educación superior socialmente responsable.

La superación de las lógicas extensionistas, asistencialistas y paternalistas —aún presentes en muchos modelos de vinculación universitaria— exige una reconfiguración profunda del sentido de la formación profesional. Más que formar para el mercado, se trata de formar sujetos con capacidad para comprender con una visión reflexiva su entorno, dialogar en condiciones de horizontalidad con los actores sociales, y transformar colaborativamente las realidades que habitan. Esta perspectiva se alinea con los principios de una educación superior comprometida con la justicia social, la interculturalidad y el reconocimiento de saberes diversos. En este marco, la vinculación social deja de ser una actividad periférica o instrumental para convertirse en un eje ético-político fundamental en la construcción de una ciudadanía crítica y comprometida.

En este horizonte, nuestro estudio busca contribuir al debate sobre la responsabilidad social universitaria, al reafirmar que la vinculación no se limita a prestar servicios o transferir conocimientos, sino que consiste en construir saberes desde relaciones dialógicas y colaborativas entre universidad y sociedad. Esto es en particular urgente en las IESP de tercera ola (Serna, 2007), donde la expansión del sector ha ido acompañada de lógicas mercantiles que hoy deben ser revisadas y reconfiguradas en favor de un compromiso ético con la transformación social.

Referencias bibliográficas

Acosta, C. I. G. (2025). Educación superior privada en México. Revista de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de México, vol. 14, núm. 41, pp. 68–92.

Acosta Silva, A. (2005). La educación superior privada en México. Reporte elaborado para IESALC-Unesco.

Acuña Gamboa, L. A. (2018). Formación de investigadores educativos en Chiapas: realidades y falacias. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, vol. 48, núm. 1,pp. 103–142. https://doi.org/10.48102/rlee.2018.48.1.76

Altbach, P. G. (2002). Educación superior privada. CESU-UNAM/Porrúa.

Álvarez, G. M. (2011). El fin de la bonanza: la educación superior privada en México en la primera década del siglo XXI. REencuentro. Análisis de Problemas Universitarios, núm. 60, pp. 10–29. https://reencuentro.xoc.uam.mx/index.php/reencuentro/article/view/863

ANUIES (2020). Anuario estadístico de licenciatura universitaria y tecnológica.

ANUIES (2012). Vinculación de las IES con el entorno. http://www.anuies.mx/programas-y-proyectos/proyectos-academicos/vinculacion-de-las-ies-con-el-entorno

Bermúdez Urbina, F. M. (2024, 7 de agosto). Horizontes de la educación superior en Chiapas: desafíos y posibilidades. Distancia por tiempos, blog de educación de Nexos. https://educacion.nexos.com.mx/horizontes-de-la-educacion-superior-en-chiapas-desafios-y-posibilidades/

Brunner, J. J. (2005). Evaluación y financiamiento de la educación superior en América Latina. Bases para un nuevo contrato. Flacso.

Buendía Espinosa, A. (2009). El estudio de la educación superior privada en México. REencuentro. Análisis de Problemas Universitarios, núm. 55, pp. 58–63. https://reencuentro.xoc.uam.mx/index.php/reencuentro/article/view/702

Burgos, R. (2007a). La educación superior privada en Chiapas: elementos para su análisis. Ponencia presentada en el Congreso Mexicano de Investigación Educativa. COMIE.

Burgos, R. (2007b). Orígenes de la educación superior privada en Chiapas. Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de Humanidades.

Cruz Castro, C. y Montalvo Romero, M. T. (2023). Competencia y desigualdad de acceso en la educación superior privada de México. Áreas. Revista Internacional de Ciencias Sociales, núm. 44, pp. 43–62. https://doi.org/10.6018/areas.512801

Cuevas-Cajiga, Y. M. (2015). La institución superior privada en México: representaciones sociales de estudiantes: privilegio y prestigio. Revista Iberoamericana de Educación Superior, vol. 6, núm. 16, pp. 46–66. https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2015.16.15

De Garay, A. (2015). Las instituciones de educación superior privada. Un tema de agenda. El caso de México. En Consejo Mexicano de Investigación Educativa (comp.). XIII Congreso Nacional de Investigación Educativa. COMIE. https://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v13/doc/0350.pdf

De Garay, A. (2013). La expansión y diversificación de la educación superior privada en México en los primeros diez años del siglo XXI. Espacio Abierto, vol. 22, núm. 3, pp. 413–436. https://produccioncientificaluz.org/index.php/espacio/article/view/2438

De Vries, W. (2013). El balance público-privado en América Latina y sus visibles consecuencias. En J. C. Silas (ed.). Estado de la educación superior en América Latina, el balance público-privado (pp. 89–120). ITESO-ANUIES.

Díez Uriarte, M. (2018). Análisis de las regulaciones a la educación superior particular en México. Revista Panamericana de Pedagogía, núm. 26. https://doi.org/10.21555/rpp.v0i26.1924

Flick, U. (2007). Estrategias de muestreo. En Introducción a la investigación cualitativa (pp. 75–86). Ediciones Morata/Fundación Paideia Galiza.

Freire, P. (1973). ¿Extensión o comunicación?: la concientización en el medio rural. Siglo XXI.

Gama Tejeda, F. A. (2017). Mercadización de la educación superior: marcos de análisis para la educación superior privada en México. ANUIES.

Gómez Rodríguez, J. M. y Jiménez García, A. (2021). Problemática de la educación superior privada en México. Inventio, vol. 8, núm. 15, pp. 29–38. https://inventio.uaem.mx/index.php/inventio/article/view/402

Guba, E. y Lincoln, Y. (2012). Controversias paradigmáticas, contradicciones y confluencias emergentes. En Manual de metodología. Gedisa. https://www.siies.unam.mx/nacional.php

INEGI (2015). Principales resultados de la Encuesta Intercensal. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Levy, D. (2000). La educación superior y el Estado en Latinoamérica: desafíos privados al dominio público. UNAM-Flacso/Porrúa.

López Fernández, R., Crespo Borges, T. y Crespo Hurtado, E. (2022). Las universidades privadas en América Latina, acercamiento histórico. Revista Conrado, vol. 18, núm. 84, pp. 353–359. https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2248

López Segrera, F. (2011). La educación superior en el mundo y en América Latina y el Caribe: principales tendencias. En T. Dos Santos (ed.). América Latina y el Caribe: escenarios posibles y políticas sociales (pp. 204–255). Flacso-Unesco.

Luengo, J. (2003). Tendencias de la educación superior en México: una lectura desde la perspectiva de la complejidad. Trabajo elaborado para seminario IESALC/ASCUM.

Mella San Martín, C. (2024). Privatización y desigualdad de acceso en educación superior en América Latina. Revista Educación Superior y Sociedad, vol. 36, núm. 2, pp. 497–524. https://doi.org/10.54674/ess.v36i2.794

Mendoza Rojas, J. (1995). Problemas y desafíos de la planeación. ANUIES.

Miller, D. y De Garay, A. (2015). Dos temas cruciales para la agenda mexicana de educación superior: educación privada y equidad e inclusión. Propuesta Educativa, núm. 43, pp. 75–87. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=403041714008

Navarro Meza, E. (2016). Las políticas de educación superior en México y la oferta privada en zonas no metropolitanas [Tesis de maestría, Flacso-México].

Navarro, M. y Saldívar, M. A. (2019). La vinculación comunitaria como propuesta de formación social en el Cesder-Chiapas. En B. Baronnet y Bermúdez-Urbina (eds.). La vinculación comunitaria en la formación de profesionales indígenas en México (pp. 283–418). ANUIES. https://doi.org/10.1177/1525822X02239569

Rodríguez Pérez, B. (2022). Trayectoria de vida de académicas de instituciones privadas de educación superior de Chiapas [Tesis de maestría, Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de Humanidades].

Romero, C. (2011). Educación superior privada, oportunidad, inclusión o exclusión. REencuentro. Análisis de Problemas Universitarios, núm. 60, pp. 92–95. https://reencuentro.xoc.uam.mx/index.php/reencuentro/issue/view/69

Ryan, G. W. y Bernard, R. H. (2003). Técnicas para identificar temas. Métodos de Campo, vol. 15, pp. 85–109.

Saldívar, M. A. (2021). Perspectivas y dimensiones de la vinculación comunitaria. En C. A. Nájera, P. M. Bolom, M. D. Guillén, F. E. Escobar y H. Martínez (eds.). Perspectivas y retos de la vinculación y la interculturalidad (pp. 47–72). CRESUR. https://www.cresur.edu.mx/2019_/L1p1.pdf

Santiago García, R. (2003). La educación universitaria en Chiapas: el caso de la Universidad Autónoma de Chiapas [Tesis de doctorado, Universidad Nacional Autónoma de México].

SEP (2021). Decreto por el que se expide la Ley General de Educación Superior y se abroga la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. Diario Oficial de la Federación.

SEP (2018). Informe de resultados de la consulta del anteproyecto de Ley General de Educación Superior. Secretaría de Educación Pública.

Serna, A. G. (2007). Misión social y modelos de extensión universitaria: del entusiasmo al desdén. Revista Iberoamericana de Educación, núm. 43, pp. 1–15. https://rieoei.org/rie/article/view/2324

Silas Casillas, J. C. (2005). Realidades y tendencias en la educación superior privada mexicana. Perfiles Educativos, vol. 27, núm. 109–110, pp. 7–37. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13211002

Sistema Integrado de Información de la Educación Superior (2025). Ley General de Educación. Secretaría de Educación Pública/UNAM.

Stake, R. E. (1999). Investigación con estudio de casos. Ediciones Morata.

Strauss, A. L. y Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa: técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundada. Universidad de Antioquia.

Taylor, S. J. y Bogdan, R. C. (1989). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Paidós.

Téllez, G. O. (2016). Privatización, el sentido público y la gratuidad en la universidad mexicana. Universidades, vol. 66, núm. 67, pp. 53–64. https://www.udualerreu.org/index.php/universidades/article/view/397

USAM (2025a). Convenios de colaboración 2022–2024. Departamento de Vinculación y Mercadotecnia, Universidad San Marcos.

USAM (2025b). Reglamento escolar. Universidad San Marcos.

Zibas, D. M. (1996). Escuela pública y escuela privada en el marco de las nuevas políticas educacionales en América Latina. Revista Mexicana de Investigación Educativa, vol. 1, núm. 1, pp. 10–19. https://www.redalyc.org/pdf/140/14000102.pdf